相続登記が義務化されるなど、今、不動産に関するルールが大きく変わりつつある。その背景には、“誰が所有しているのか分からない土地”の問題があった。この「所有者不明土地問題」というあまり聞きなれない、しかし、実は大きな社会課題について、立命館大学政策科学部の高村学人教授に解説してもらった。

● 「所有者不明土地」とは何か?

● 所有者不明土地によって起こる問題

● 民法の改正のポイント

● より深刻な「権利者が多くなりすぎた土地」問題

● 「アンチ・コモンズ」からの視点が必要

誰が所有しているか分からない土地が、24%もあった

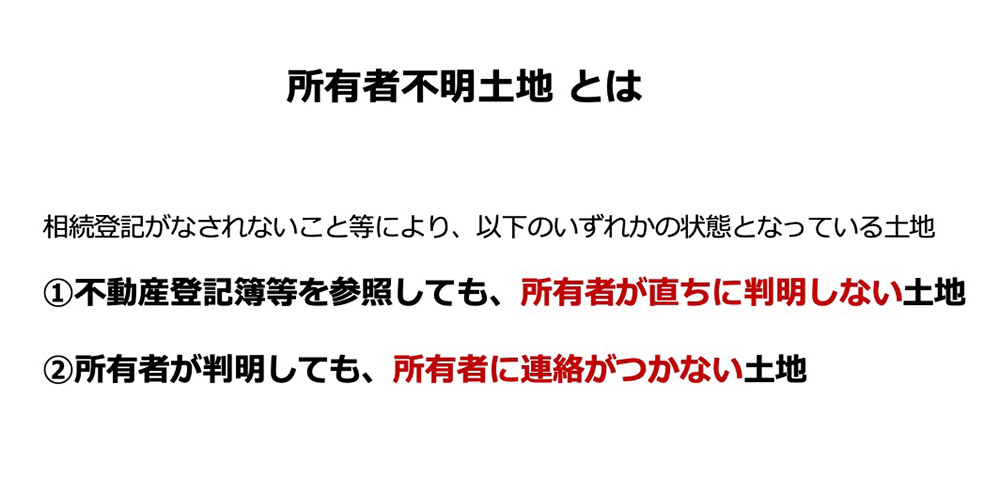

「所有者不明土地」をご存知だろうか。文字通り「誰が所有しているのか分からない土地」のことなのだが、正確には、次のように定義されている。

①は、主に相続が発生しているのに相続登記がなされていないケースで、②は、土地の所有者が住所の変更等を登記していないケースだ。

2020年度に国土交通省が行った調査(地籍調査)によると、所有者不明土地の割合は24.0%にも達する。また、所有者が不明となってしまった原因は、「住所変更登記の未了」より「相続登記の未了」の方が圧倒的に多くなっている。

高村教授は、「所有者不明土地問題が議論になったのは、2011年の東日本大震災が大きなきっかけだった」と指摘し、次のように説明する。

「東日本大震災からの復興を進めるに当たっては、土地の性質の変更や集団移転、区画の再整理などが、各所で行われることになりました。その際、一つひとつの土地の所有者を明確にし、その所有者から同意をもらった上で、土地の性質の変更や交換、あるいは、土地の一部を道路に提供するといった手続きを踏む必要があります。ところが、土地の所有者が不明なケースや、昔のままの共有名義地の登記の名義変更を全相続人の探索を経てしなければならないなど、さまざまな問題が出てきました。これらの問題が、迅速な復旧を遅らせたという面もあったのです」(高村教授、以下同じ)

その後、2017年には、所有者不明土地の総面積について、学識者が集まる「所有者不明土地問題研究会」が約410万ヘクタールとする推計を発表した。「約410万ヘクタール」という数字は、九州の総面積よりも大きく、インパクトは大きかった。

「こうした流れの中で、2010年代の半ば頃から、所有者不明土地問題が中央省庁からも真剣に取り組むべき深刻な問題として認知されるようになり、省庁を横断した取り組みが始まりました。国土交通省、法務省、農林水産省など関係行政機関が集まって土地法制が総点検され、その後の法改正へとつながっていきました」

相続人が100人以上に膨れあがることも!? 所有者不明土地の悪影響

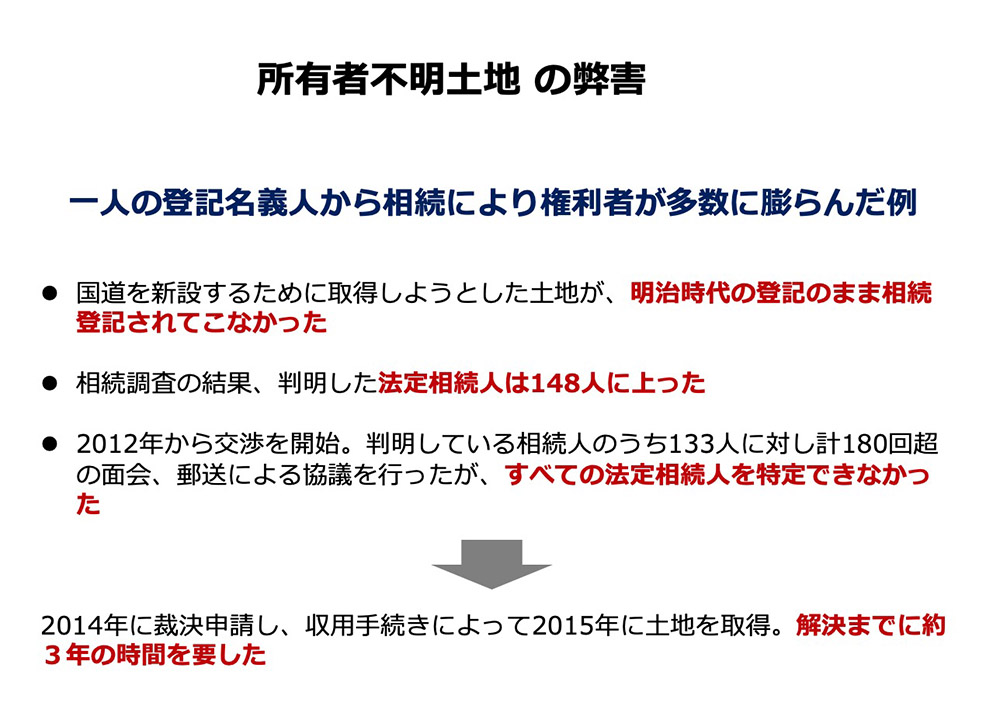

実際に、所有者不明土地が引き起こしている“深刻な問題”の事例を挙げてみよう。以下の事例は、国土交通省の土地政策に関わる審議会の特別部会に報告されたものだ。

このように、所有者不明土地の存在は、公共事業や民間の事業において所有者の探索等に多大な時間・費用・労力を費やすことを強いている。その結果、災害復旧や公共事業に支障が出たり、農地の集積・集約化、森林の適正な管理などにも悪影響を及ぼすなど、さまざまな領域で問題となっている。

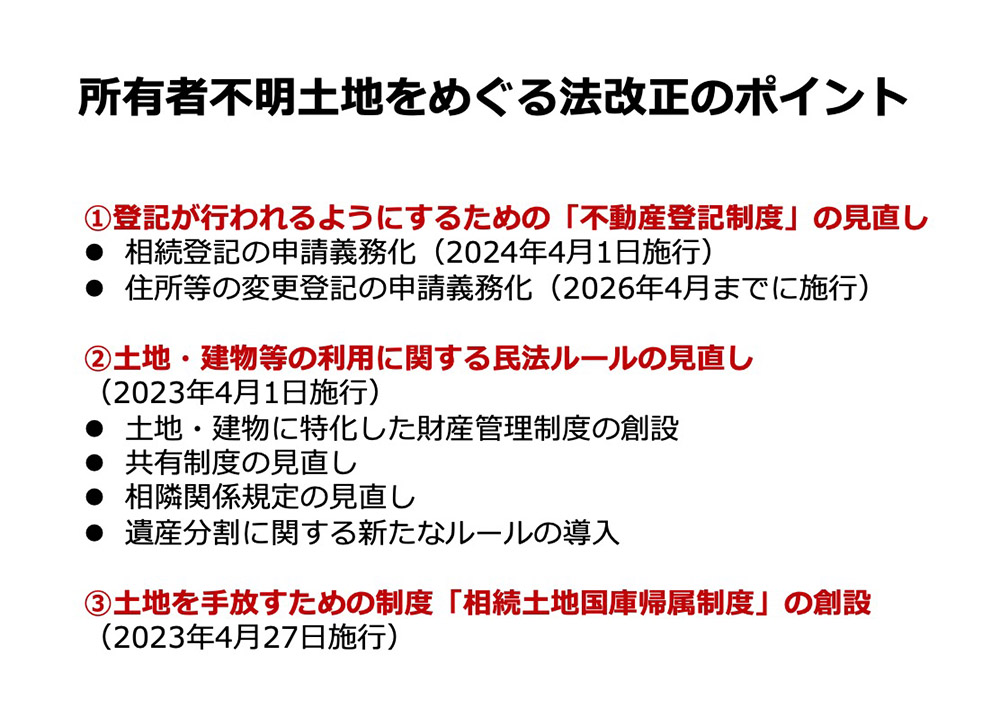

所有者不明土地をめぐる法改正のポイント

2021年4月、民法と不動産登記法の改正、相続土地国庫帰属法の制定が行われ、不動産に関するルールが大きく変わった。

①の「不動産登記制度の見直し」によって、相続登記の申請と住所等の変更登記の申請が義務化される。相続登記の申請は3年以内に、住所等の変更登記の申請は2年以内に行わなければならない。罰則付きの義務化であり、しっかりと覚えておくべき事柄である。

②の「土地・建物等の利用に関する民法ルールの見直し」は、所有者不明の土地・建物の利用を円滑に進めるためのさまざまな措置が盛り込まれている。中でも重要なのが「土地・建物に特化した財産管理制度の創設」で、裁判所が選任した「管理人」によって管理不全状態の土地・建物の管理や所有者不明土地の売却も行えるようになった。

また、遺産分割協議がなされないまま土地・建物が長期間放置されることを防ぐため、死亡から10年以上経過した場合の遺産相続は、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされた。

③の「相続土地国庫帰属制度」とは、相続人が相続した土地を手放し、国庫に帰属させることを可能にした制度。土地利用のニーズが低下する中、土地所有に対する負担感が増しており、相続した土地が放置されたままになることを防ぐ狙いがある。

法改正は大きな前進だが、それでも問題は残る

所有者不明土地問題の解決を目指す一連の法整備について、高村教授はどのように評価しているのだろうか。

「明治以降、改正されてこなかった民法の所有権の章にまで大きな改正が及んだことは、関係者の間では驚きをもって受け止められています。

これまでの土地法制は、『土地は価値のあるもので、近代化が進むにつれてより価値が高くなっていくだろう。従って、誰かが買い取ったり借りたりしながら、土地は自然と有効に活用されていくだろう』という前提に立って考えられてきました。無秩序に利用されると困るので、都市の住宅については都市計画法や建築基準法で、農地については農地法で、適切な利用の仕方を定めてきたのです。

それを大きく転換し、これまで想定していなかった『利用もせず管理もせずにいる土地が発生し、そのことが周囲に迷惑を及ぼしている』という事態に対応するための法改正が行われたわけで、その点は高く評価できると思います」

しかし、「それでも、まだ解決できない問題は残る」と、高村教授は指摘する。

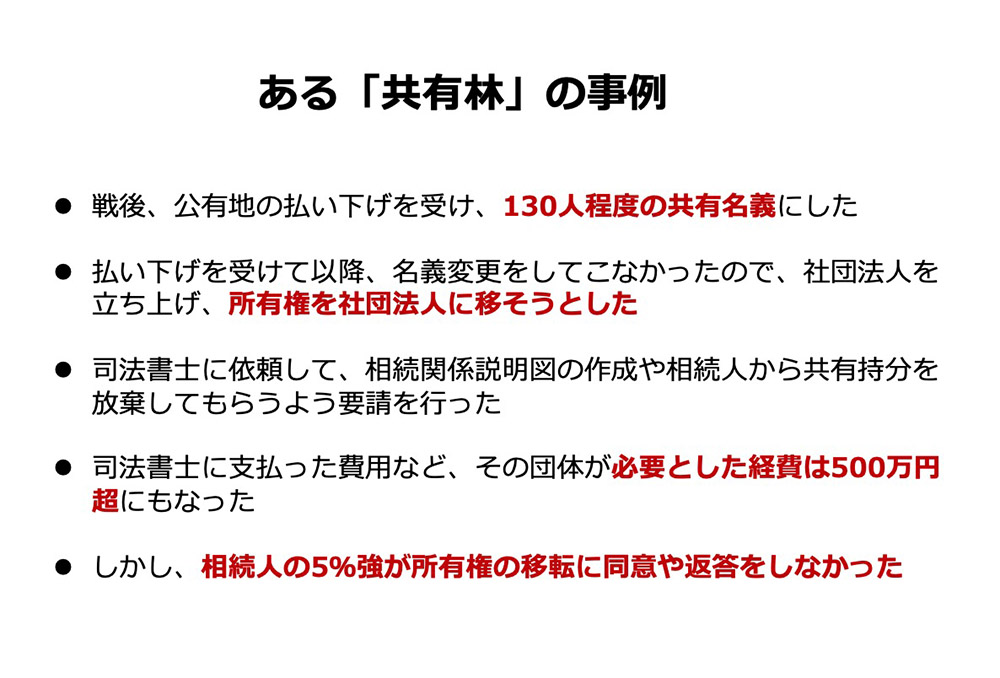

「最近、神奈川県内の共有林で、こんな事例がありました。

このケースでは、所有権の過半を社団法人が持っているので、日常の管理には支障をきたしませんし、軽微な『現状の変更』は可能です。しかし、例えば生活道路を通すために土地を売れるかというと、それはできません。

改正された民法によって、所有権の移転に同意しなかった人を裁判に訴え、土地の持分に対して代償金を支払うことで社団法人が共有地全体を手に入れることは可能になりました。ただし、実際に話を聞くと『そこまで強い措置をとることには抵抗がある』とのことで、改正民法施行後も一部の相続人に所有権が残ったままとなるようです。

裁判ともなれば、弁護士費用、訴訟費用がかかるだけでなく、労力も時間もかかります。例えば、共有地全体を取得して太陽光発電所を建設するなど、費用をかけてもそれを上回る利益が見込める事業を展開しようとする企業や団体にとっては、裁判を通じて共有の持分を取得することもありえるでしょう。しかし、共有地を管理している地元の方々が登記名義を整理するために裁判を用いていくのはなお難しいのではないでしょうか」

「権利者が多くなりすぎた土地」に深刻な問題が存在する

法整備は進んだのに、なぜ問題が残るのだろうか。残った問題を解決する術はないのだろうか。高村教授は、「権利者が多くなりすぎた土地」という新たな視点から対応策を考える必要があるとして、次のように提言する。

「所有者不明土地とは、『登記上の名義人』と『真の所有者』との不一致に着目した概念ですが、問題解決を考える上で主に問題になってくるのは、

● 土地の相続に伴う名義変更が何世代にもわたってなされていないケース

● 土地が、生活共同体としての「村落」の構成員全員の共同所有とされてきたケース

です。これらは、所有者が確定できなくなった経緯は違いますが、非常に多くの共有権者がいるという点で共通しています。

こうした土地について、米国の法学者、マイケル・ヘラーは、『土地の規模に比してあまりにも多くの権利者が発生してしまい、望ましい利用を行おうとしても全員一致が必要で、誰か一人でも反対すれば利用が不可能になってしまう状態』と定義し、『アンチ・コモンズ』と呼びました。

ヘラーは、『権利者が多すぎて土地の利用がデッドロックされる→誰からも見放され、管理もされず、その土地が荒廃していく→その土地の周囲の土地の荒廃も生んでいく』という、所有者不明土地問題の背後に存在するさらに深刻な問題を『アンチ・コモンズの悲劇』と名付けました。この『アンチ・コモンズの悲劇』というフレームが広く共有され、それを解きほぐす方向で解決策の模索が進んでいくことを期待しています」

高村学人

立命館大学政策科学部教授。1997年早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、博士(法学)。東京大学社会科学研究所助手、東京都立大学助教授、立命館大学准教授を経て2013年から現職。専門は法社会学。著書に『コモンズからの都市再生』(ミネルヴァ書房 2012年)、『入会林野と所有者不明土地問題』(岩波書店 近刊予定)がある。