2024年3月、日本の作品としては初めて米国アカデミー賞の視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』。受賞ジャンルや怪獣映画ということで、その映像表現に注目が集まっているが、ゴジラと日米関係には深く、複雑な関係性があることをご存じだろうか。実はゴジラは日本よりも、アメリカでのほうが日常的に“受容”されているという事実の背景には何があるのか。

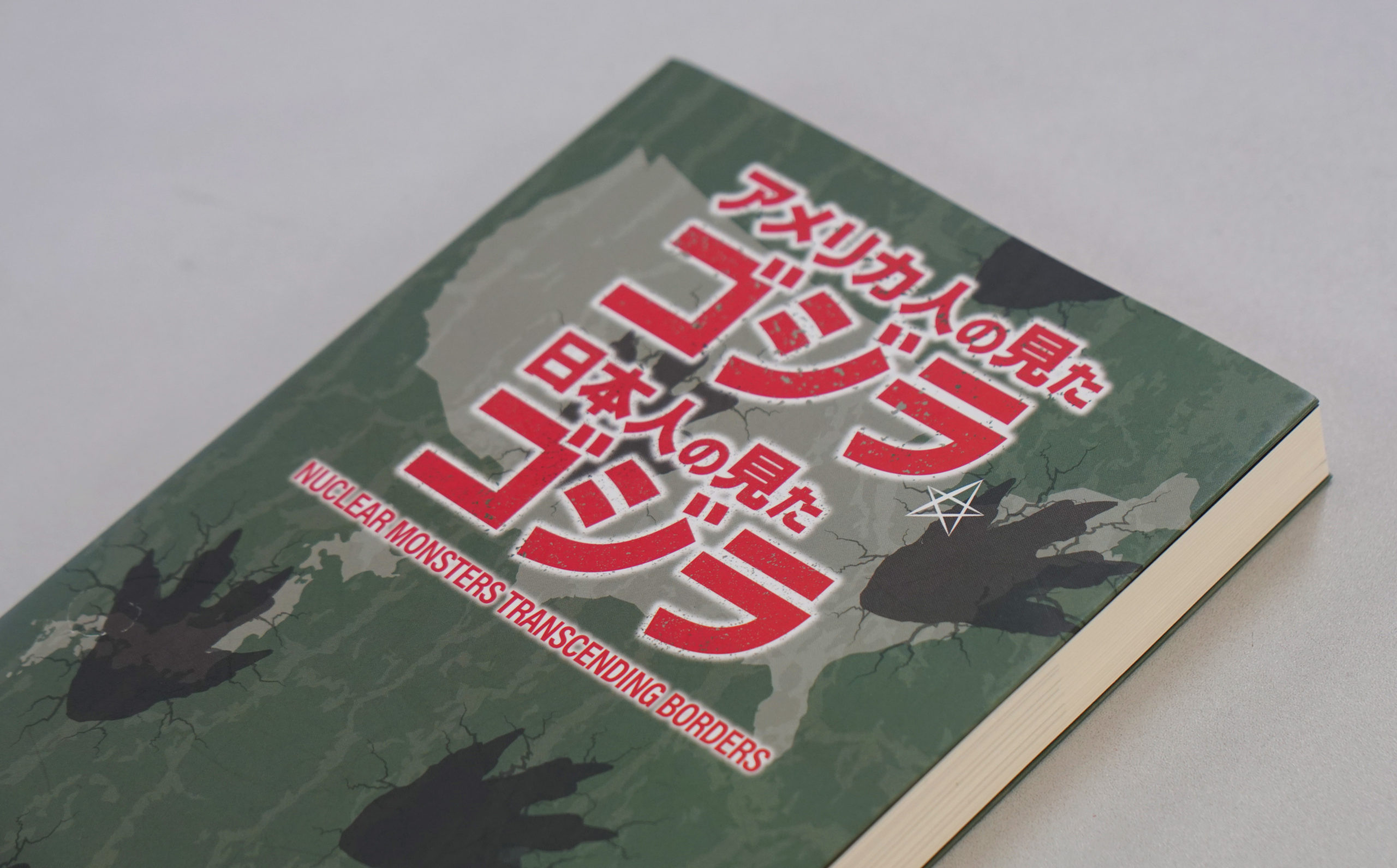

言語文化学や比較文化学に詳しく、『アメリカ人の見たゴジラ 日本人の見たゴジラ』の著者のひとりでもある、立命館大学 国際関係学部の池田淑子教授に解説していただいた。

● アメリカ人にとって、ゴジラは非常に身近!

● 改変されてアメリカで公開された初代ゴジラ

● 近年、本来の「日本のゴジラ」がアメリカで受容されてきた

● 『ゴジラ-1.0』ヒットの背景

● 日本人にとってのゴジラとは?

実はゴジラは、日本よりもアメリカで日常に浸透している

ご存じの通り、ゴジラは日本が生み出した「怪獣」キャラクターである。初代『ゴジラ』は1954年に公開されたが、その世界観は、反核・反戦を感じさせるものであり、ある意味で反米的な作品であったともいえる。しかし、驚くべきことに、“反米的”なものとして日本で誕生したゴジラは、現在に至るまでアメリカで広く受容されているという。それはいったいなぜだろうか?

『アメリカ人の見たゴジラ 日本人の見たゴジラ』の著者の一人であり、ゴジラ映画を研究対象としている立命館大学国際関係学部の池田淑子教授は次のように解説する。

「『Godzilla』という言葉は、アメリカにおいて「巨大」や「凄まじいパワー」といった意味を表す比喩として現在広く使われています。例えば、記録的な大寒波を『Snowzilla』と名付けて恐れ、過去最大のエルニーニョ現象を『Godzilla El Nino』と呼び警告したかと思うと、NASAと研究チームが発見したガンマ線を放射する新しい星座を『ゴジラ座』と命名しています。ある意味では、『Godzilla』という言葉は、米国民にとって日本国民以上に日常に浸透しているともいっても過言ではないでしょう。

そもそも反核・反戦、さらには反米とも解釈されうる初代の『ゴジラ』がアメリカで広く受容された最大の要因は、初代作品が当時の米国民の心情に合わせ、大きく改変されたことにあります。この改変された米国版『Godzilla, King of the Monsters! 』(日本語タイトル『怪獣王ゴジラ』、1956)では、原爆や第二次世界大戦を暗示するシーンやセリフが全て排除され、英語による吹き替えが行われました。初代作品のエンディングに込められた、山根博士の『もしわれわれが核実験を続ければ、また別のゴジラが世界のどこかに再び現れる』と警告する反核のメッセージが削除され、米国版では『ゴジラは死にました。これからは国土の再建だ。脅威は去った・・・地球は救われた』というナレーションが加えられ、まるで核実験あるいは原爆投下でさえも正当化するかのような結末にすり替えられたわけです。そして、初代作品を含む昭和シリーズ自体においても次第に恐怖の存在から地球を守る『救世主』あるいは『正義の味方』へと姿を変えました。米国ではその昭和シリーズ(1954-1975)が最も受容されました。その後もゴジラの人気は続き、1978−1979年には米国製アニメTV番組『ゴジラ・パワー・アワー』が制作され、大ヒットしました。このゴジラは、昭和シリーズに描かれる『正義の味方』であり、米国の子供たちにとってもヒーローでした。

そうした根強いイメージを裏付けるのが、巨大化したイグアナのような怪獣が街を破壊し、人間を襲う米国製実写版『GODZILLA』(1998)が不調に終わったと言う事実です。しかも、実写版の続編として制作されたアニメの第二弾『ゴジラ・ザ・シリーズ』(1998-2000)では、逆に『人間を守る正義の味方』としてのイメージを強調し復活させると、人気を博したというわけです」(池田教授、以下同じ)

自らを否定する意味合いを持った映画を、興行的な成功をもたらすムーブメントに昇華させるアメリカの映画ビジネスのバイタリティには驚かされるものがある。それは最近の初代『ゴジラ』のオリジナルの上映とその後のモンスター・ヴァースの米国製ゴジラを見ると明らかになる。

アメリカでも“深い意味”を持つ存在として認知されるようになったゴジラ

「アメリカに輸出され改変された初代の『ゴジラ』(1954)も、生誕50周年の2004年にはニューヨークで初めて公に上映・公開され、社会的意味を持つシリアスな映画として高く評価されました。そして3.11の福島原子力発電所の事故以降、日本のゴジラ映画がアメリカでも再評価され、2012年に初めてノーカットのオリジナルの『ゴジラ』(1954)に英語の字幕がついたDVDが発売されました。この20年あまりで、核の恐怖を描くものとしてのゴジラ映画の理解がアメリカでも急速に広まっていると感じます。若者たちも、単なる怪獣としてではなく、より深い意味を持つ存在として、ゴジラを認識するようになってきています。

例えば、2014年のレジェンダリー社の『GODZILLA ゴジラ』を皮切りに、モンスター・ヴァースのシリーズがヒットしました。このシリーズも、従来アメリカで受容されてきたヒーロー的なゴジラ像を感じさせるものではありますが、アメリカが過去に行った太平洋上の核実験やアメリカが日本に導入したことを暗示する原子力発電所の事故に加え、地球温暖化の影響による自然環境の破壊にも言及し、現実世界の問題に視聴者の関心を導いています。映画を通じてこれらの問題が若い観客に伝わっていたとしたら、『-1.0』が大ヒットした背景の一つにもなっているのかもしれません」

『ゴジラ-1.0』のヒューマン・ドラマも “共通の物語”として認識されつつある

ではアカデミー賞受賞のニュースも記憶に新しい『ゴジラ-1.0』は、アメリカではどのように受容されているのだろうか。実際に現地にも足を運んだという池田教授にも、その反響は届いているようだ。

「私が驚いたのは、アメリカの観客も映画を見終わって涙していたという事実です。私自身は今回の『-1.0』で、戦後自分だけが生き残ってしまった日本人の苦悩や特攻隊から逃げてしまったという懺悔の念、そして戦時中命を粗末にした後悔といった、日本人ならではの特別な心情をどのくらいアメリカ人に理解してもらえるかは不安でした。しかし、現地の研究者たちの感想や、メディアの論評などを見ても、作品の意図がしっかりと伝わっていると感じますし、世界共通の人間ドラマとして受け入れられていると思っています。ロシアによるウクライナの侵略やイスラエルによるガザの侵攻、そして世界中で頻繁に起こる自然災害などを、世界の人びとは非常に身近に感じ、そこで苦しむ人々に寄り添えるような土壌ができているのではないかと思いました。

2024年2月3日付ニューヨークタイムズの記事では、『-1.0』や宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』をクリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』と比較して、原子爆弾の発明を記録する『オッペンハイマー』に欠如している、残酷な破壊を生き残る日本側の視点に触れている」と評しています。アメリカの若い世代にはこうしたテーマで作品が語られることへの受容が進んでおり、アメリカ人にとってタブーであった原爆投下の歴史的な事実もゴジラ映画を通して再考する機会を提供することができるように思われます。ゴジラが本来持っているテーマ性を世界に発信したいと願う私にとっても、非常に嬉しい変化です」

ゴジラは不均衡な日米関係から生まれた

「最後に、アメリカの言語哲学者ケネス・バークの『スケープゴート』と言う概念からゴジラという怪獣を考えてみたいと思います。バークの言うには、人間は自分の不安や懸念、それを作り出す自己の望ましくない、醜い部分を他者に投影します。『スケープゴート』はそうした負の自分を担う他者のことを指します。

そこで日米映画における互いのイメージを紐解いてみますと、アメリカ映画の場合は、戦時中も戦後もさまざまな日本のイメージを展開し、例えば、戦争中や日米貿易摩擦の時代には1940年代のアメリカ人の『群衆に埋もれてしまう』という不安や1980-90年代の『組織に支配されてしまう』といった懸念が、敵国や経済上のライバルであった日本人に投影されています。

ところが、日本映画の場合、戦時中にはアメリカ人に日本の負の部分を投影した作品はいくつかありますが、戦後はGHQの検閲や業界の自主規制もあり、加えて、日本社会全体に根強いアメリカ人に対するコンプレックスがあったため描かれていません。これまでの多くの日米映画から分析する限り、人間は、自分より劣ると認識する他者には自分の負の部分を投影できますが、自分よりも優れていると考える者にはできないように思われます。そう考えると、山﨑貴監督が『われわれの不安がゴジラを生んだ』と言うように、戦後10年近く経って被曝した日本人自らを投影し乗り越えるために怪獣ゴジラが必要だったと考えられるのではないでしょうか」

すべてを浄化する「ゴジラ」という存在 その懐の深さ

では、『-1.0』から読み取れる、作品に込められた象徴的な意味とはどんなものだろう。

「『-1.0』はまさに日本的なゴジラといえますし、『生き残った人間が抱える申し訳なさ』など、日本人的な苦しみを表現していると思います。そこには屈折した思いや後悔、絶望などさまざまな感情が交錯しますが、ゴジラはある意味で、それらすべてを飲み込んで浄化してくれるような存在として捉えることもできるのではないでしょうか。われわれの恐怖や不安や後悔の念が投影され、生まれた怪獣ゴジラ。初代『ゴジラ』の芹沢博士や『-1.0』の元特攻隊員の敷島が、己の分身とも言える怪獣を自らの手で退治することによって、自己救済し、象徴的に生まれ変わることができます。

バーク曰く、自己を再構築するには、浄化のプロセス、つまり、スケープゴートを抹殺し(退治し)、自己の新しい部分を創造しなければなりません。いわば、ゴジラは映画物語の中で日本国民の自己再生のプロセスに深く関わります。私は、ゴジラの役割とは本来そのようなものではないかと考えています。時に観る者の精神的な救いになり得ますし、ゴジラはそのために存在しているのではないでしょうか。

ゴジラ映画がこれほどまでに広く受容され、豊富なバリエーションで展開されている背景には、ゴジラという存在が当初から、さまざまな意味合いを含んでいるという事実があります。ゴジラは当時の米国の代理表象であり、被曝した日本国民でもあり、核兵器をはじめとする科学技術であり、恐竜が突然変異した生き物であり、人間に災害をもたらす自然や神でもあり、そして人類を滅ぼす悪であり、正義の味方や救世主でもあると言えます。この多様な、そしてどちらにも思わせる両義的で曖昧な面が観客にとって魅力的であり、だからこそゴジラは多くの監督によって多様に描かれ、それが豊かさと懐の深さを生んでいるのでしょう」

2024年4月26日からは、モンスター・ヴァース10周年を飾る『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が封切られた。『-1.0』とはまた違う視点で、ゴジラの魅力を体感できるはずだ。

そしてもちろん、『-1.0』のラストで描かれた、続編を匂わせる演出も、大いに気になるところだ。70周年を迎えるゴジラは、これからも世界に誇るアイコンとして君臨し続けるだろう。

池田淑子

米国ヴァージニア大学レトリック・コミュニケーション学科修士。大阪大学大学院言語文化学博士。立命館大学国際関係学部教授。2014-2015年米国コロンビア大学東アジア言語学部客員研究員。専門は記号学/カルチュラル・スタディーズ。主な著書は『映画に見る日米相互イメージの変容―他者表象とナショナル・アイデンティティの視点から』(2014, 単著)、『アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ』(日米研究者との共著、2019)、本年度同共著の続編を出版予定。