2021年に「育児・介護休業法」の大規模な改正が行われた。目玉のひとつは「出産時育児休業制度」の創設で、男性の育児休業取得を後押しする制度が2022年4月から段階的に施行される。育児といえば、女性の負荷が非常に高いことは言うまでもないが、今回の法改正はその現状をどのように変えるのだろうか。女性労働やワーク・ライフ・バランスなどを専門とする立命館大学産業社会学部の筒井淳也教授に聞いた。

● 育児・介護休業法 改正のポイント

● 出産時育児休業制度でなにができる?

● 男性の働き方の変化は女性の働き方を変えたか?

● 日本の制度プログラムは非常に充実しているが…

● 働き方と社会構造の両輪での変革が必要

男性育休に影響を与える育児・介護休業法の改正

厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によれば、育児休業法(現・育児・介護休業法)の施行から30年目を迎えた現在、男性の育児休業取得率は年々上昇しているものの、令和2年度で12.65%と、女性(81.6%)に比べ依然として大きな差がある。

そこで、男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるために法改正が行われたわけだ。まずは簡単に、改正のポイントを押さえておこう。

1)制度の個別周知・意向確認義務(2022年4月1日〜)

本人または配偶者が妊娠または出産の申し出をした際、法令および法令を上回る自社の育児休業制度(改正内容を含む)や育児休業給付、社会保険料免除等について提示し、休業取得の意向確認を個別に行う。

2)雇用環境整備義務(2022年4月1日〜)

「育児休業」と「出生時育児休業」の申出が円滑に行われるようにするため、

●「育児休業・出生時育児休業」に関する研修の実施

●「育児休業・出生時育児休業」に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

●自社の従業員の「育児休業・出生時育児休業」取得事例の情報収集や提供

●「育児休業・出生時育児休業」に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知

の、いずれかの措置を行う。

3)有期雇用労働者の取得条件緩和(2022年4月1日)

雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得することができるよう、有期雇用従業員の取得要件が「子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない」に、緩和される。

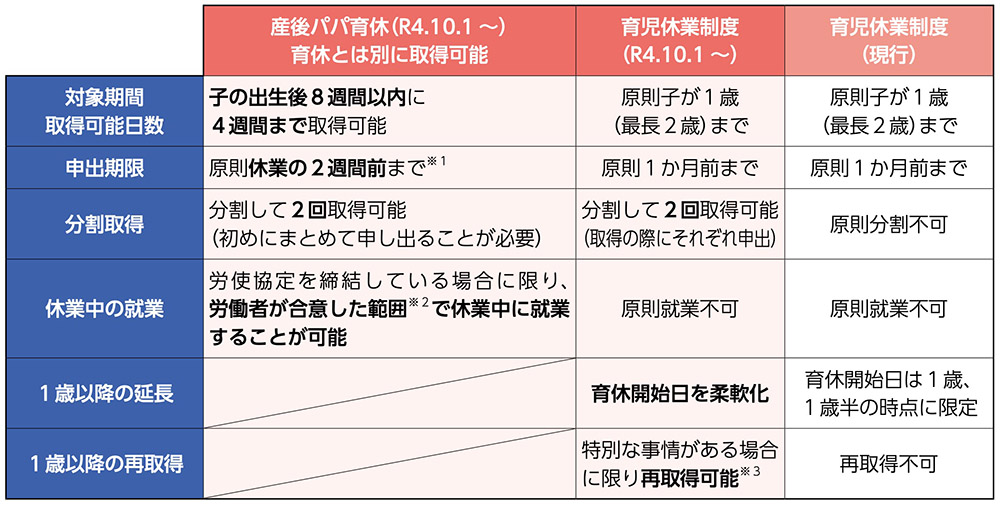

4)出生時育児休業(産後パパ育休)制度の創設と育児休業の分割取得(2022年10月1日〜)

出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで出生時育児休業を取得することができる。

5)育児休業取得率の公表(2023年4月1日〜)

常時雇用する従業員が1,000人以上の企業は、育児休業等の取得状況を、自社のホームページなどで年1回公表する。

出生時育児休業=「産後パパ育休」とは?

出生時育児休業は、出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができる制度だ。通常の育児休業とは別の制度として新設される。

これにより、母親が産休中の「出生時」や「退院時」にスポット的に育休したり、母親と父親が交代で育休を取るなどの柔軟な活用が可能になり、家庭内の負荷を軽減することが、大きな目的となる。

「産後パパ育休(出生時育児休業)は、従来の『パパ休暇』制度を改善したものです。これまでも、男性は子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、それ以後再度取得することが可能でした。これを『パパ休暇』と呼んでいたのですが、産後パパ育休は、育児休業とは別枠で、子の出生後8週間以内に4週間までの休業を取得することを可能にするものです(従来の「パパ休暇」は2022年10月以降廃止)。本体の育児休業と同じく、今回の改正で分割取得が可能になります。

働き方や仕事の内容は、夫婦ともにさまざまなケースがあります。続けて休業を取得しやすい仕事もあれば、繁忙期はどうしても難しい、部分的に仕事を継続したい、などの要望もひとそれぞれです。今回の改正は、こういった多様なケースに合わせて制度の活用を柔軟化するもので、よい方向での制度改定になり、取得を促すように作用すると思います」(筒井教授、以下同じ)

男性の働き方の変化で、女性活躍は進んできたか?

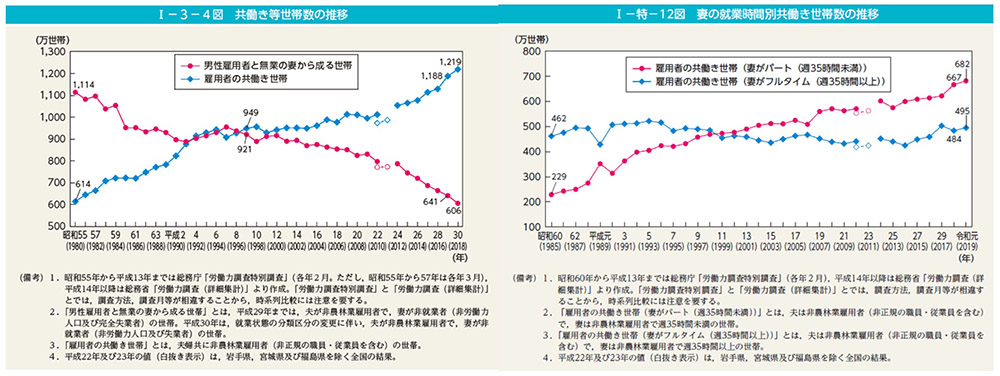

今回の育児・介護休業法の改正は「男女共同参画」「女性の活躍促進」等を目的としているが、このような取り組みは30年近くにわたって行われてきた。その推移について、筒井教授は「その間、女性のフルタイム労働は必ずしも増加してこなかった」と指摘する。

「左のグラフは、青の【雇用者の共働き世帯の数】が、1990年代の半ば〜後半に【専業主婦の世帯の数】を逆転し、その後圧倒的に共働き世帯が増えたということを示しています。このデータをもって、しばしば『共働きが進んだ』といわれているわけです。

ただ、内実を見てみると少し様子が変わってきます。右のグラフは『男女共同参画白書』の令和2年度版に新たに掲載されたものです。これは『有配偶女性が働いている世帯に限って』数の推移を見たときに、増えているのは妻がパートの場合であって、青の【妻がフルタイムの共働き世帯の数】は横ばいか、むしろ期間によっては減っていることがわかります。しかも、90年代の前半に育児休業法が施行されたころから減少傾向が始まっています。育児休業が導入されてフルタイムで働く女性が増えたイメージがありますが、実は必ずしもそうではないということです」

「日本的雇用システム」に関する環境の変化が必要

「就労と育児の両立に関する“制度プログラムだけ”を見ると、日本は OECD (経済協力開発機構)加盟国の中でも、かなり充実している国といえるでしょう。ところが、実際には女性の活躍も含めて意図した効果を発揮していません。その理由には2つあり、1つは『日本型の働き方と、関連する制度の利用・運用』、もう1つは『社会全体の構造』にあります」

筒井教授は、働き方の問題として「配置転換」と「慢性的長時間労働」を例に挙げる。

「例えば、組織でよく行われる『配置転換』は、非常に日本的なシステムといえます。企業はもちろん、行政、大学などでも頻繁に行われていますね。この配置転換は、女性の働き方にとっては一部ネガティブに働きます。専門スキルが蓄積していかないので、1回離職してしまうと経験値がリセットされ、再就職の際の賃金が下がってしまうわけです。

また、慢性的長時間労働も、基本的には高賃金の条件になることが非常に多いといえます。ライフステージの変化で長時間労働に不利な女性にとっては、これもネガティブに働きやすい要因といえます」

パッチワーク的な日本の社会政策は大きな効果を生みづらい

もう一つの要因、「社会全体の構造」についてはどうだろうか。

「雇用政策を含む日本の社会政策は、概して「パッチワーク型」であり、諸制度が体系的な関連性を欠いたまま積み上げられてきたので、政策が相乗効果を生みづらいのです。

この20年間、『休職のニーズがあるときは支援する』という趣旨で制度の改定を繰り返し、今回の『産後パパ育休』も含め、制度としてはかなり充実してきました。しかし、他の制度とうまく噛み合ってない。たとえば配偶者控除や第3号被保険者制度など、専業主婦世帯が目立っていた時代に創設された制度が、まだ基本的に残り続け、「男性は主な稼ぎ手、女性は主に家事・育児」という体制を下支えしています。休業制度で両立を推し進めるような方向にしていますが、その他の制度がそれに応答してこないところがあるので、全体として個々の制度の効果が薄くなってしまうのです。

その意味で、今回の育児・介護休業法の改正の効果について言うなら、育休の取得率や取得期間の男女格差は緩和されるのかというと、もちろん『緩和される』とは思います。しかし、その量・効果は『ちょっとずつしか発揮されないだろう』という印象を持っています」

DXやテレワークなど、コロナ禍への対応も含めた働き方改革が現在進行形で進む中、このような制度改変は、企業体力の有無によっても取り組みの濃淡が出やすい。より本質的な男女共同参画、就労における男女格差の緩和には、どのような視点が必要だろうか。

「日本の働き方の特徴は、『経営者にとっては被雇用者を配置や時間の面で柔軟に扱えるが、働き手にとっては仕事の裁量の少なさなど、硬直的なところが強い』というところにあります。裁量の小ささは、仕事の際のストレスになりますし、共働き世帯やケアニーズがある働き手がキャリアを蓄積させることを阻害します。

雇用制度や働き方の慣習は公的な制度によって大幅に規制することは難しいのですが、小さな子ども、介護が必要な人と同居するなど、ケアニーズがある人でもキャリアを蓄積でき、賃金が上昇する機会を持てるような制度を目指すことが重要です」

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究、ワーク・ライフ・バランス研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)など。内閣府第四次少子化社会対策大綱検討委員会・委員など。