社会人でも学生でも、「必要な知識を記憶する」ことは避けられない。しかし、一生にわたって付き合わなければならない「記憶」のメカニズムについて、私たちが知ることは案外少ない。

もし、書いたことが記憶に残りやすいペンがあるなら、学習や知識の習得には大いに役立つだろう。ドラえもんの秘密道具のような話だが、実は、「書いたことが記憶に残りやすい」という実験結果を得たボールペンがすでに存在する。その実験を認知心理学の視点からサポート・監修した立命館大学総合心理学部の服部雅史教授に、その実験結果を糸口に、人間の記憶や思考のメカニズムについて訊いた。

なぜ濃く黒い文字の方が記憶に残りやすいのか?

三菱鉛筆の「uni-ball one(ユニボール ワン)」は、紙へのインクの浸透を抑え、紙表面での鮮やかな発色を特長とした顔料インクを採用するボールペンだ。

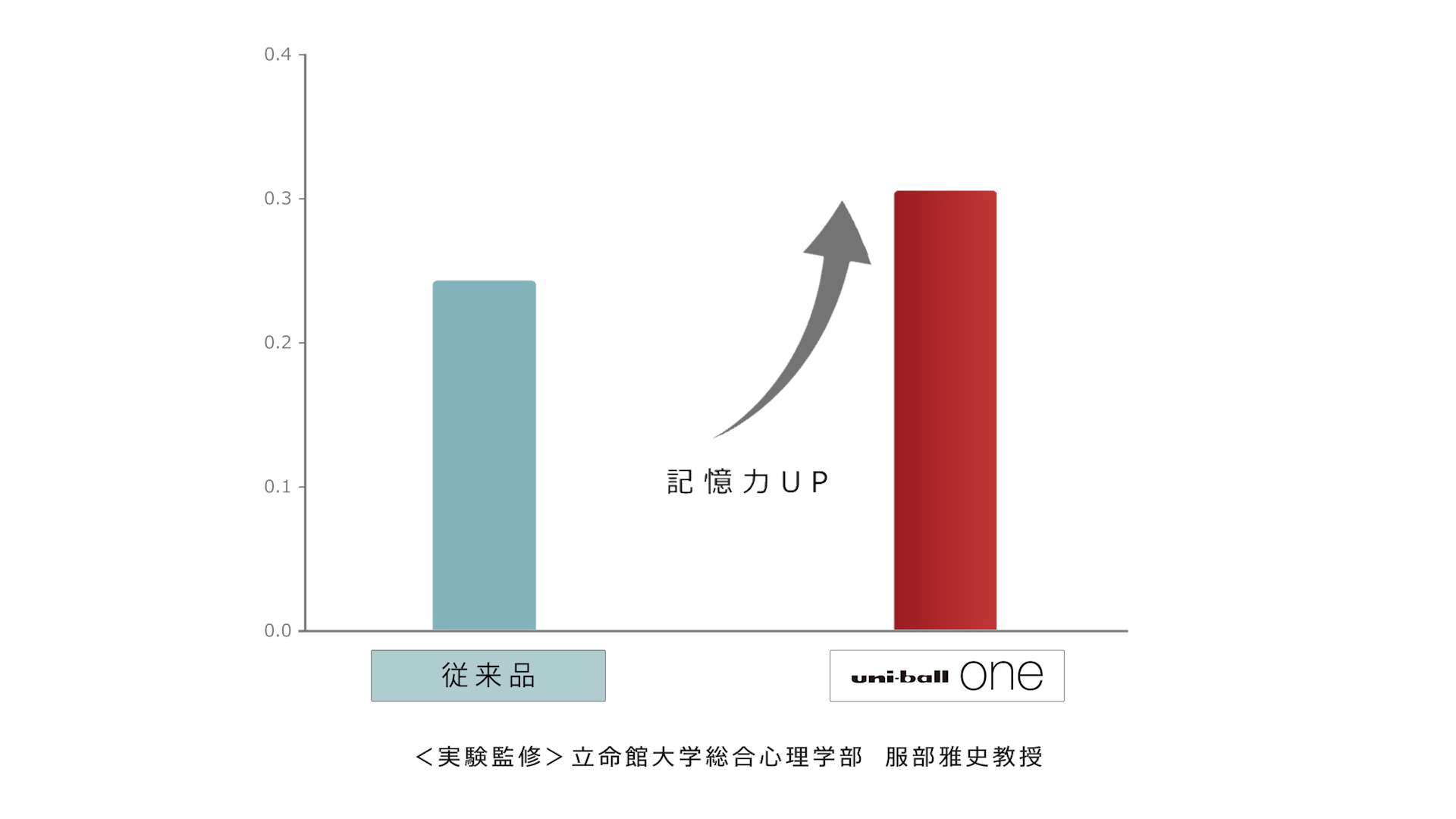

服部教授は、三菱鉛筆との共同研究において、高校生を対象に認知心理学の実験手法を使って、書いた内容の覚えやすさを調べた。

「uni-ball one」と従来品、濃淡の違うボールペンで手書き文字の記憶成績を比較。その結果、「uni-ball one」の濃い黒インクで書いた文字のほうが一般的なゲルインクと比べて正答率は高く、単語再生率が高いという結果を得たという。

「濃いペンと薄いペンの2種類で書いた、ばらばらに配置した単語を中高生に覚えてもらう実験を行いました。後で単語を思い出してもらったところ、濃いペンで書いてある単語の方がよく思い出されるという結果になったのです。直感的な言い方をすれば、『濃いほうが目に入りやすいし印象に残りやすいから』ということになるでしょう。

一方、心理学の世界では、必ずしも『濃い=記憶に残りやすい』という研究結果ばかりではありません。むしろ薄かったりぼやけていたりする方が記憶に残りやすいという結果も存在します。そこで私が今注目しているのは、意識と無意識の相互作用、そして認知負荷の問題です。

見にくい文字の方が覚えやすいことも確かにあるのですが、それは、『頑張って覚えなければ』という意識がはたらくためであり、覚える作業に負担がかかることが示唆されています。そうした場合は、たとえ記憶に残っても、深い思考が妨げられるかもしません。そうした筆記具は、学校で使うのに適するとは言えません。どんなメカニズムでどのような違いが出るのか、その詳細を明らかにする必要があると考えています」(服部教授。以下同じ)

学習者の意識によって、同じ「書く」という行為でも、違う結果をもたらす。まさに人間心理の不思議を垣間見る思いがする。服部教授は、意識と無意識という二面性こそが人間の知性や心の本質だとする。

一生懸命に考えた時間が「無意識の果報」を生む

意識と無意識。思考が意識によるものだとすれば、無意識について考えることは人間の永遠の難題かもしれない。意識と無意識の関係について、服部教授は次のように語る。

「意識と無意識は、つねに両方が働いていると考えています。意識には強弱のレベルがあり、『疲れると意識が弱まる』といった感覚は、誰もが実感できることではないでしょうか。

一方で無意識は、そもそも強弱という表現が当てはまらないのです。そして、意識と無意識はつながっている」

無意識は制御できないが、それが“意識とつながっている”とは、どういうことだろうか?

「わからない問題がずっとある、ある時、それについて全く考えていなかったのに、ふといい解決策が思い浮かぶ。そのような経験は皆さんにもあるのではないでしょうか。これがまさに意識と無意識がつながった例です。意識としては何も考えていなかったが、無意識で何か処理をしていた。そして、意識下から処理の結果が上がってきたときには、答えはもう意識上にある。

その前の段階では、意識と無意識が乖離していました。問題のことを忘れていられたわけです。問題が意識下にいったことで、むしろ解決に向けたさまざまな方向性を探索でき、解決策が得られたのだと考えられます」

だとすれば、上手に無意識を働かせることができれば、いいアイデアを生み出すことができるかもしれない。私たちに無意識をコントロールする術はあるのだろうか。

「それができれば話は早いのですが、そう簡単ではありません(笑)。

ひとつ言えるのは、まず準備が必要だということです。一生懸命ある問題に取り組む。考えに考え、駄目だと思ったらいったん離れる。忘れてしまうんです。すると、無意識の中で、意識していた時とは別の方向に探索が始まる。

最初からいい加減に取り組んでも、無意識は働かないと思います。集中し、熟考する時間があってこそ、ふとした瞬間に無意識からのギフトが届くのではないでしょうか」

AIは“自己”を獲得するか? 人間とAIを隔てる意識の壁

興味深い「意識と無意識」の世界。最後に、急激な進化を遂げるAIの思考について、認知心理学の見地からの視点を探る。

「近年の進歩で、AIが人間の知能を越える部分が出てきたのは事実です。いずれAIが人間の知能を越えて、シンギュラリティ(技術的特異点:AIが自ら人間より賢い知能を生み出す事が可能になる時点)が起こるという話も盛んになってきました。

しかし今のところ、その人間の意識と、AIの意識は違うものです。ニューラルネットワーク(脳の神経回路の一部を模した数理モデル)による深層学習は並列的な処理をしていて、人間の意識的な処理と並列して語ることはできないと思います。AIの処理は、むしろ無意識に近いといえるかもしれません。

AIは『意識的』に似た処理と、『無意識的』に似た処理、どちらも実現することができます。問題は、意識と無意識それぞれがつながっていない、つなぎ方がよくわからないことです」

人間の場合は、先の「ふといいアイデアが浮かぶ」という例のように、意識と無意識がうまく介入しあっている、と服部教授は指摘する。では、AIで人間の意識を作ることはできるのだろうか?

「可能性としてはあると思います。しかし、少なくとも今の時点では、その道筋はまったく見えていないはずです。翻訳や画像処理など、人間の機能を部分的に再現することはできてきましたが、トータルな意味で“知的な存在”として人間を超えるとは思いません。

その理由は『意識=自己を持たないから』に尽きます。自己があるから死の恐怖があり、その恐怖も知性と関連してきます。しかしAIには死がありません。

意識があるからこそ、人間しかできないことがあり続けるはずです。意識、感情、死の恐怖、そして自己。これらはすべてつながっていて、人間の知性はそこを出発点としていますから」

人間の知性の表層的な部分だけを再現し、それを人間以上の能力で処理するAI。そのようなAIのあり方は、言うまでもなく社会にとって有益なものだ。しかし、現時点で過度にAIを恐れ、人間との対立軸で目の敵にするべきではない。

我々には「意識」がある。それはこれからも、人間の強みであり続ける。