2020年の東京パラリンピックに向けて、パラスポーツに対する関心が高まっている。パラアスリートをメディア上で目にする機会が増えただけでなく、企業各社も「ダイバーシティ&インクルージョン」(D&I・多様性と受容)を謳い、事業や社内制度の改革を進めている。

もっとも、ただキーワードが一人歩きするだけでは、文部科学省が制定した、第2期「スポーツ基本計画」の目標である「スポーツを通した共生社会」は実現されない。多様な社会メンバーが相互を尊重して存在を受け入れ合うインクルーシブ社会を実現するには、何が焦点なのだろうか? 最新研究やパラスポーツ現場の声から考える。

スポーツを人に「適応させる」、Adaptedという発想

健常者が「パラスポーツ」という言葉を使うとき、頭の中には「自分とは無関係なもの」という意識があるかもしれない。実際、パラリンピックにおける「パラ」の語源は下肢麻痺を意味する”paraplegia”という単語であり、その参加者と健常者を区別する視点も内包されている。

そこで、障害者・健常者共同のスポーツ参加を促進するために、1970年代の欧米では、”Adapted Physical Activity”という言葉が使われ始め、日本でも、「アダプテッド・スポーツ」(Adapted Sports)という言葉が造られた。この言葉の意義について、立命館大学産業社会学部の金山千広教授は次のように語る。

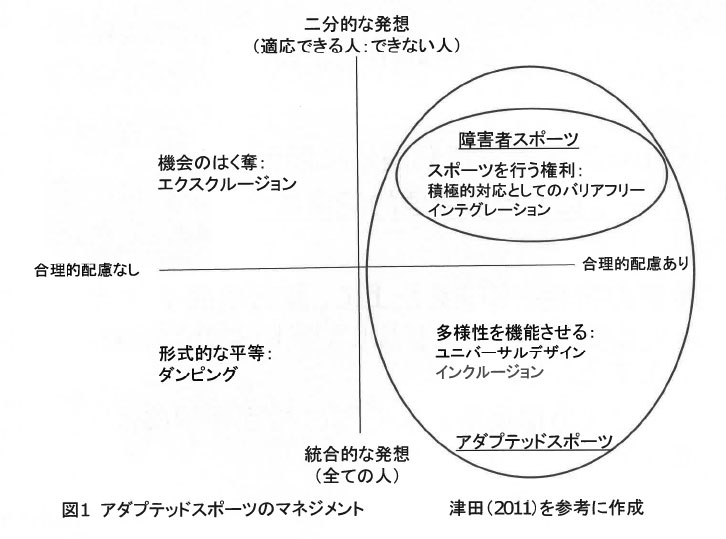

「“Adapted”は『適応された』という意味で、身体能力や年齢・障害の有無に応じてルールや道具を工夫して、スポーツをそれぞれの人に適応させるという発想です。これにより、すべての人が参加できるスポーツが生まれます。アダプテッド・スポーツは、既存の障害者が行っているスポーツを単に実践するのではなく、対象者に合わせて工夫するプロセスにも意義があるんです。

また、狭義の意味のパラスポーツは、パラリンピックで採用されているスポーツ種目として理解されることが多いですが、インクルーシブな環境でのスポーツは総じて、参加する人への合理的配慮を背景に展開されるものとなっています。この“Adapted”の発想は、インクルーシブ社会では極めて重要です」

社会インフラだけでなく、障害者理解という“無形のレガシー”が財産になる

では、このアダプテッド・スポーツという発想や取り組みは、日本でどのように発展してきたのだろうか?

「障害者がスポーツを行う場は、主に公共施設が担ってきました。施設のタイプとしては、1980年代前半までには『障害者専用型施設』が全国で7箇所ありましたが、それ以降はむしろ、障害者や高齢者を優先しながら健常者も利用できる『障害者優先共用型』の開設が増えています。また、2012年に施行されたスポーツ基本計画では、誰もが利用できる『一般公共スポーツ施設』の障害者の利用促進が掲げられています」(金山教授)

この30年ほどの間で、健常者と障害者が一緒にスポーツを楽しむ意識は確かに醸成されてきた。日本社会のインクルーシブ化は、徐々にではあるが進んできたことがうかがえる。では、施設を利用する障害者の声はどうか。

「意外にも『障害者専用型』のサービス面での評価はそれほど高くなく、『優先共用型』や『一般公共スポーツ施設』の方がむしろ高評価となりました。しかし、詳細な分析をしてみると、優先共用型の利用満足には障害者が利用しやすい施設設備のみが関係している一方、障害者専用型の利用満足には職員の配慮が大きく関わっているとわかりました。

共用型の一部や一般公共施設の多くは、民間企業が指定管理者として施設を管理・運営しています。もちろん、コスト削減や人材育成の時間が限られる中にあっては障害者に対応できる指導者の育成にも課題がありますが、顧客満足を目指し常にサービスの品質向上を目指す民間企業の努力は、収益や売り上げといった側面のみならず、実は社会のインクルーシブ化にも貢献しているんです。

インクルージョンの流れは今後も加速していきます。2020年の東京パラリンピックは、競技施設や社会インフラなどの有形のレガシーだけでなく、障害者に対する理解という無形のレガシーも間違いなく残してくれるでしょう。

さらに2021年には、ワールドマスターズゲームズ2021関西という生涯スポーツの国際大会が開かれます。コンセプトは“インクルーシブ”。一定年齢以上であれば、障害者でも誰でも競技に参加できます。1985年にカナダで初開催されてから四年に一度、オリンピック・パラリンピックの翌年に開かれていて、第10回大会は初のアジア開催です」(金山教授)

“インクルージョン”の発想で行われるスポーツの祭典。アジア初の開催地として日本に求められる役割は大きい。

アダプテッド・スポーツの価値を実現し、若い世代に感動を与えたリオ・パラリンピック

社会のインクルーシブ化の次なる指標は、やはり2020年東京パラリンピックの成功だろう。果たして、どんな成功像を思い描けばよいのか。

前回のリオ・パラリンピックにおいて、アダプテッド・スポーツの一例と言える視覚障害者フルマラソンに伴走者として出場し、近藤寛子選手の5位入賞に貢献した日野未奈子さん(立命館大学院社会学研究科 博士前期課程)には、競技者としての視点で“Adapted”について聞いてみたい。

「マラソンや駅伝は日本でも人気のあるスポーツで、コースには多くの市民の皆さんが応援に駆けつけてくれます。一方、障害者競技になると、盛り上がりという点では残念ながら一般大会には及ばないのが現状です。

でも、私がリオ・パラリンピックで受けたのは、日本のパラスポーツの大会では体験したことがないような大歓声でした。とても驚きましたし、伴走者というサポート役での出場でしたが、選手と一体になって声援を受けていることを実感して感動しました。

今度の東京パラリンピックでも選手やメディア、そして観客の方々の力を集めて、リオに負けない盛り上がりにしたいと強く思っています。もちろん私自身も、もう一度伴走者として出場し、その一助になりたいです」

ところで、伴走者の役割は競技中の併走だけに留まらない。

「伴走者にとって、選手の着替えやレース場までの移動、トイレなどのサポートも大切な役割です。

伴走者のタイプも一様ではなく、一般的な傾向ですが、男性の伴走者には指導的なサポートがよく見られるのに対して、女性はランナーと共感するアプローチが得意なようです。ランナーによって求める指導のあり方は異なりますから、それに応じたサポートが望ましいと考えられています」(日野さん)

視覚障害者マラソンでは、お互いの個性を認め合いながら競技を『する』選手を伴走者が『ささえる』。リオ・パラリンピックの視覚障害者マラソンでは、アダプテッド・スポーツが提供してくれる『する・みる・ささえる』という価値がまさに体現されていたのだ。

リオデジャネイロで実現したことは、東京でも実現できるはずだ。そのために私たちには何ができるだろうか。

アダプテッド・スポーツへの参加で社会のインクルーシブ化は加速する

観戦を通してアダプテッド・スポーツに興味が出てきたら、日野さんのように選手を直接サポートすることを検討してみても面白い。市民ランナーが伴走者に挑戦することについて、日野さんは次のように語ってくれた。

「伴走者というとハードルが高いイメージもありますが、伴走者を必要としているのはパラリンピックを目指すレベルのランナーだけではありません。『ちょっとジョギングして外の空気を吸いたい』という視覚障害者の方が、全国には多くいらっしゃいます。

伴走は、視覚障害者の方のランの不安を取り除くだけでなく、走る喜びや楽しさを共有できる素晴らしい体験です。興味のある人はぜひ一度講習会などに参加してみてはいかがでしょう」

より多くの人がアダプテッド・スポーツを行い、支え、また観ることで、障害者や健常者を含むすべての人の間の垣根が取り払われる。第2期スポーツ基本計画にも示されているように、本当のインクルーシブ社会を実現するためには、国を挙げた参加意識の高まりが求められている。