いま世界を席巻するK-POPは、いかにして生まれたのか? いま、K-POPが日本を始め世界で注目される一大音楽ジャンルに成長した背景には、韓国が置かれた政治・社会状況や、アーティストとファンのコミュニケーション文化が大きく関係するという。

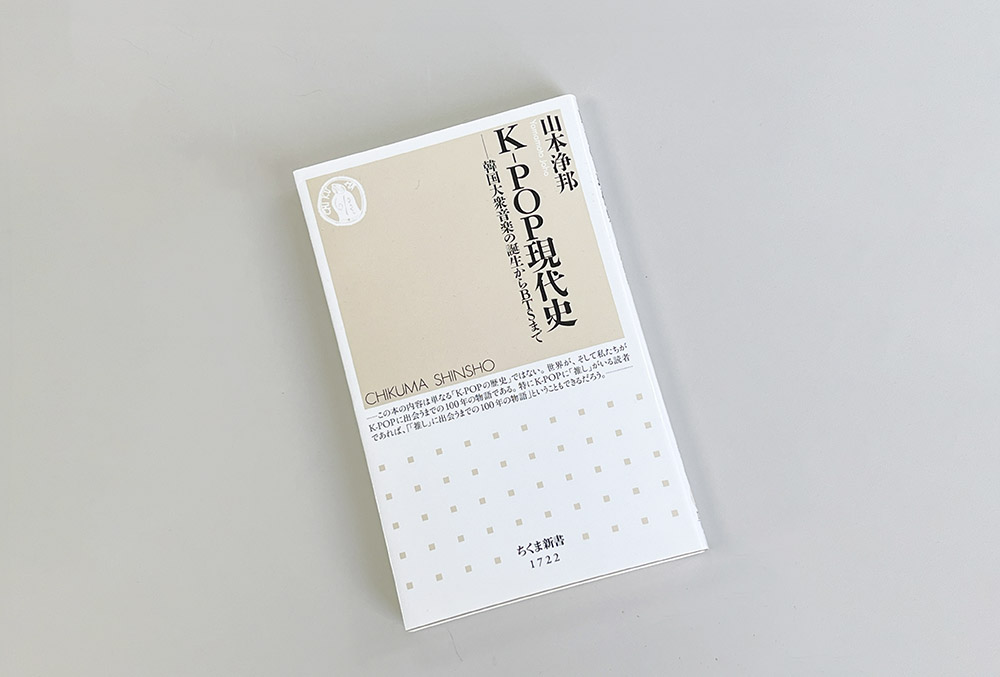

著書『K-POP現代史』で韓国100年の音楽シーンに迫った立命館大学文学部 講師の山本浄邦氏に、K-POPの魅力の原点を聞いた。

● 若者の思いを代弁する音楽として生まれたK-POP

● K-POPの魅力① 可愛さとカッコよさの融合

● K-POPの魅力② メッセージ性×ダンス

● K-POPの魅力③ 共感性とファンダム文化

● 人と人をつなぐ、音楽の可能性と未来

日本ではロック、韓国ではヒップホップが若者の思いを代弁した

「●-POP」という言い方は、80年代末の日本、つまり「J-POP」という言葉で誕生したと言われている。K-POPはJ-POPの影響も受けているが、独自の進化を遂げ、現在では互いに世界的に認知されているジャンルといえるだろう。まずはK-POP誕生の背景を俯瞰しながら、J-POPとの違いについても紐解いてみよう。

「K-POPの特徴のひとつは、ヒップホップやダンスミュージックの影響を強く受けていることです。日本では80年代後半から90年前後の時期、例えば尾崎豊やTHE BLUE HEARTSなどに代表される歌詞・メロディで若者の思いを代弁する『ロック』がありました。

一方、韓国にも日本のようなロック文化はありましたが、ロックが勃興してくる70年代、韓国は独裁政権の時代で、ロックは反体制的な要素があるという理由で弾圧された過去を持ちます。

80年代の終わりに韓国で民主化がされた後、若い人たちの社会に対する反発心や社会に対するメッセージ性を表現する音楽として、ロックの勢力がそこまで大きくなかったわけです。そして、80年代の終わりから90年代にかけて、『ヒップホップ』が徐々に韓国に入っていきました。ヒップホップの持つ社会批判性が韓国の若者たちに受け入れられていく中で、K-POPのスタイルが生まれていきました」(山本氏、以下同じ)

ダンスにメッセージを込めるのがK-POP流 旧ジャニーズのアイドルたちの影響も

K-POPといえば、クオリティの高いダンスも、そのアイデンティティのひとつだといえるだろう。ヒップホップ、つまりダンスミュージックの影響を大きく受けていることは、現在のK-POPグループダンスパフォーマンスにも繋がっていくのだろうか。

「大きな影響を与えたのはヒップホップであり、同時にフォーメーションを組んで踊るようなスタイルは、もちろん洋楽のボーイズグループの影響も多分に受けています。そしてもちろん、日本からの影響も無視できません。いわゆる旧ジャニーズのスタイルも多分に参照しているといえます。

現在のK-POPのダンススタイルの元祖といえるのは、90年代の初めに出てきた、『ソテジ・ワ・アイドゥル』という3人組の男性グループです。彼らが激しく歌いながらグループで踊るというスタイルを確立し、それが今に至っています。彼らの音楽性は、単に歌詞がメッセージ性を持っているだけではなくて、ダンスが歌と一体化してメッセージの一部になっていることでしょう」

K-POPの魅力① 【可愛さとカッコよさの融合】

大衆音楽が時代を生き延びてきた強さが、K-POPに受け継がれている

ここからは、K-POPがこれほどまでにファンを魅了する理由に迫っていきたい。山本氏が1つ目に挙げたのは、「可愛さ」と「カッコよさ」の融合だ。

「まずは、特に女性アーティストに顕著な特徴を挙げたいと思います。

『可愛さ』は、J-POPの女性アイドルも伝統的に持っている要素だといえます。一方で、大きく違うのは『カッコよさ』が融合することで、『可愛カッコいい』という世界観を作り上げていることです。

その要因のひとつは、『ファッション性』だと思います。ビビットカラー、原色系の色を組み合わせた、女性的なコーディネートをしながらも、ロックやオルタナティヴロックが担ってきたようなファッション性も同時に取り入れています。可愛さだけに妥協せず、単に男性に媚びるための可愛さではない印象が強い。自己表現としての可愛さを追求している点が、男性目線で構築されがちなJ-POPのアイドルとの違いを感じさせるのではないでしょうか」

可愛さとカッコよさの融合からは、「媚びない強さ」といった印象も強く感じる。その背景にあるものとは?

「韓国の大衆音楽には100年ほどの歴史がありますが、その過程で、植民地支配があり、朝鮮戦争があり、独裁の時代があります。音楽は常に時代に翻弄される存在だったといえるでしょう。大衆音楽には『売るための商品』という側面もありますから、時に権力に妥協しながらレコードやCDを作らざるを得なかった。その中で、いかに自分たちのメッセージ性を音楽に取り込んでいくかということを追求してきた歴史もあると思います。その歴史が、今のK-POPの中にDNAとして受け継がれているのかもしれません」

K-POPの魅力② 【メッセージ性×ダンス】

やるせない感情=「恨(ハン)」をメッセージに込め、ダンスに乗せて表現する

ダンスミュージックやヒップホップがK-POPの誕生に重要な役割を果たしていることは、楽曲の持つメッセージ性にも独自性を持たせているという。

「K-POPにおける感情表現が、ヒップホップやダンスミュージックの中に込められていることはJ-POPと比較しても非常に特徴的だといえます。特に90年代の後半の曲では、ダンスミュージックであってもボーカルの高音を多用する音楽が多く、バラード系は特にその傾向が強かったと思います。

韓国的な恨(ハン)という感情、『なぜ自分がこんな不条理な目に遭わされるんだろう』という、やるせない気持ちを音楽に乗せるときに、高音のボーカルを使って恨(ハン)の感情を表現するという方法が多用されています。

また、K-POPでは、単に歌詞がメッセージ性を持っているだけではなく、『ダンスと一体化した歌のパフォーマンス全体がメッセージになっている』という特徴があります。

こういったスタイルは、当初はジェンダー的に見ると男性グループが主に担ってきました。女性グループは90年代までは日本と同じように可愛さを強調したようなグループが多かった。しかし近年、韓国でもジェンダー問題や男女平等ということが社会的な課題になってきました。その影響もあり、2010年代の後半にはむしろ女性グループのほうが『強い女性』『女性として1人の人間として生きていくんだという決意』を、ダンスを通じて表現するというスタイル=『ガールズクラッシュ』が一般的になりました。

ファッションとともにダンスのスタイルも、非常に挑発的で躍動的なダンスが女性グループでも取り入れられています」

K-POPの魅力③ 【共感性とファンダム文化】

ファン=主体性のある存在 ネットでの「ファン活」の歴史も長い

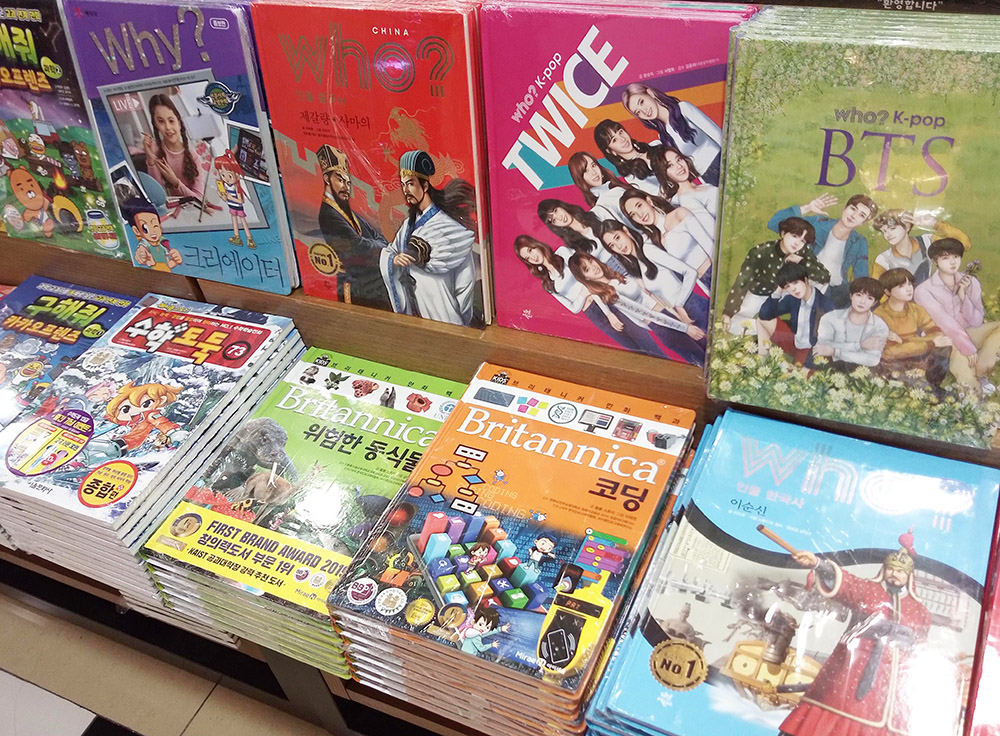

K-POPでは、アーティストとファンのコミュニケーションにも、興味深い特徴がある。それが「ファンダム(fandom)」だ。ファンダムとは、特定のアーティストやグループを熱心に応援するファンのコミュニティのことを指す。

この繋がりは非常に強固であり、多くのK-POPグループは、公式にファンの名称(ファンネーム)を決めている。例えば、BTSのファンは「ARMY」、BLACKPINKのファンは「BLINK」といった具合だ。彼らは組織的な応援活動はもちろんのこと、アーティストの名前で慈善活動やボランティア活動を行うなど、アーティスト活動とも密接に関わっている。

「K-POPの第一世代といわれるK-POPの初期、90年代からこういった文化はありました。例えばあるグループが賞を取ったら、賞を取ったときの感謝の気持ちを込めるためにファンダムの名前を呼ぶのです。ファン自体を『1つの主体性のある存在』として捉えているという文化なんですね。その共同体がさまざまなコミュニティを形成して、それが社会的な影響力を持ちつつあるというのが現在のファンダムの姿です。

このようなコミュニケーションは、SNSの時代と非常に親和性が高いという特徴があります。韓国では90年代後半に経済危機があって、それを克服する方法として社会のIT化を推し進めました。それは、K-POPが市場として拡大していく時期とちょうど重なっているのです。K-POPのファンははじめから、インターネットを活用して『ファン活』を行っていたんですね。この“土壌”は、K-POPがグローバルコンテンツになっていく際にも、大きな牽引力になっていたといえるでしょう」

分断の時代に“人と人をつなぐ音楽”の可能性

山本氏の解説からは、単に「若い人たちに流行っている音楽ジャンル」というだけではない、K-POPの姿が浮かび上がってくる。最後に、K-POPはもちろんのこと、国境を越えてコラボレーションも見せる「音楽の力」について伺った。

「近年、『社会が分断されている』という表現をよくします。人々が対話よりも分断の方向に走りやすい状況かもしれませんが、K-POPの『人と人をつなぐ音楽』という在り方に、ポジティブな未来も感じることができます。必ずしも日韓関係が良好とはいえない側面もありますが、国、人種、性別、そういったものを乗り越えながら、つながっていく1つの文化。単なる消費される大衆音楽・ポピュラーミュージックではなく、人と人をつなぐメディアとして、これからのK-POPが大きな役割を果たすことに期待します。

今、日本ではK-POPは非常に人気がありますが、一方で韓国でも最近はJ-POPに注目する動きがあります。2023年にはYOASOBIが韓国でコンサートを行っていますし、音楽を通じて人々がつながっていくことがリアルに起こっています。特にコロナが明けたことによって交流が盛んになり、その中で双方の文化交流が大きくなっている。音楽の持つ可能性がこれほど大きくなっている時代はないと思います。K-POP・J-POPということを超えて、音楽が持つ可能性に、大いに注目していきたいと思います」

山本浄邦

1973年大阪市生まれ。K-POP研究者。博士(文学)。1995年、大学時代に韓国を旅行した際にK-POPに出会う。K-POP歴はまもなく30年。韓国学中央研究院招聘研究員、高麗大学校亜細亜問題研究所招聘研究員、在釡山日本国総領事館専門調査員などとして韓国で活動したのち、現在は立命館大学授業担当講師などを務める。専門は韓国学、朝鮮近現代史、日韓交流史。『K-POP現代史』ほか日韓で複数の著書がある。