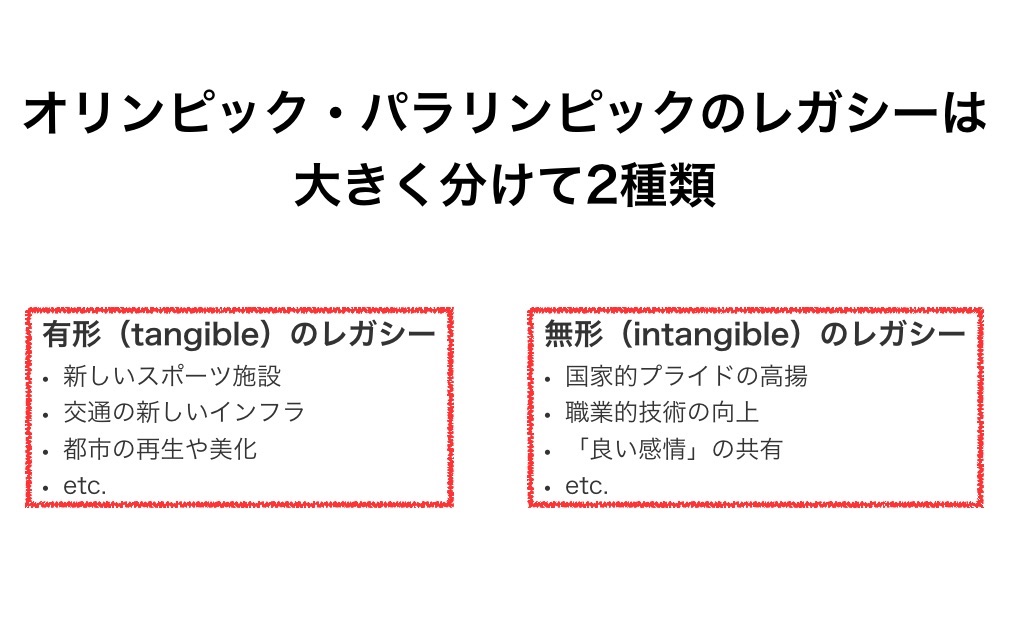

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が決まってから、レガシー(legacy)という言葉がメディアで飛び交うようになった。「遺産、受け継いだもの」を意味し、五輪の文脈では有形・無形の遺産を指す単語だ。では来たる東京2020は、何をレガシーとして遺すのだろうか? 2012年ロンドン五輪のレガシーについて詳しい、金子史弥准教授(スポーツ社会学・立命館大学産業社会学部)に聞いた。

東京2020のモデル、ロンドン五輪が遺した「東ロンドン大規模再開発」

オリンピック・パラリンピックに付随してレガシーという概念が言及されるのは、現在では当たり前となっている。しかし金子准教授によれば、IOC(国際オリンピック委員会)がレガシーを重視するようになったのは2000年代に入ってからのことで、歴史はまだ浅いという。そこで東京2020のレガシーを考えるヒントになるのが、2012年ロンドン五輪だ。

「ロンドン五輪はIOCのレガシー戦略に則った初めてのオリンピックで、しかも東京2020の招致委員会や文部科学省の文書では東京2020の『モデル』と明言されています。ロンドン五輪のレガシーを知ることは、東京2020を迎える日本にとって大きな意義があるはずです」(金子准教授、以下同じ)

そのロンドン五輪のレガシー・プランでは、

・東ロンドンの再生

・スポーツの振興

という2つの要素が特に大きく掲げられた。

日本ではあまり知られていないが、ロンドンの東部は市内でもっとも開発が遅れている地域だった。そこで東ロンドンでの大規模再開発が一大テーマとされたのだ。

「格差の解消を目指して東ロンドンにオリンピック・パークが新設され、多くの競技施設がパーク内に集中して建てられました。環境汚染の改善や、居住環境・交通網の整備も進んだほか、選手村も住宅2,800戸(およそ半数は貧困層向け)として転用され、ヨーロッパ最大級といわれるショッピングセンターも新たに建設されたのです」

再開発のほかに、オリンピック関連施設の大会終了後の利用もレガシーの一つだ。メイン会場とされたオリンピック・スタジアムは大会後に客席を減らして改修され、現在はプレミアリーグのチーム本拠地として使われている。そのほかの競技施設も一般市民が利用できるようになっていて、小学校や会社の運動会、体験型イベントに使われているそうだ。

「これら施設の大きな特徴は、計画段階から競技団体との連携がなされ、大会後の使いやすさを見据えた設計案が練られたことです。その結果、たとえばBMXという自転車競技の施設では、競技団体とチャリティ団体の協力によって、BMXを楽しむ機会が貧困層の子どもたちに向けて提供されています。オリンピック・レガシーが、貧困層に対する社会的包摂の手段として活用されているのです。社会インフラやスポーツ機会など、さまざまな良いレガシーがロンドン五輪を通じて遺されていることは間違いありません」

負のレガシーもある 競技間格差の拡大とスポーツ参加率の伸び悩み

ロンドン東部に良いレガシーがもたらされた一方で、残念ながら負の遺産と呼ばれかねないレガシーも存在する。その一つが、英国スポーツ界を席巻した「妥協なき(No Compromise)」予算配分だ。

イギリスでは、ロンドンが五輪開催地に決まった2005年度を境にスポーツ関連予算が大幅に増加。大会の終了後も年間で総額およそ4億ポンド(600億円相当)を維持している。この結果、イギリスはロンドン五輪で、国別の金メダル獲得数において過去最高の3位を記録し、4年後のリオ五輪ではアメリカに次ぐ2位に迫った。これはすばらしい達成だが、その背景を手放しで称賛できるかについては意見が分かれるかもしれない。

「国の予算を各団体に配分するUKスポーツは『妥協なき』アプローチを掲げ、『選択と集中』『成果主義』に基づいて各競技団体に対する支援を強化し、差別化を図りました。すなわち、多くのメダル獲得が期待される競技団体に手厚い助成金を与える一方で、メダル獲得が見込まれない競技団体の助成金を減らしたり、あるいは撤回すらしたのです。事実、陸上競技や水泳などは“ターゲット・スポーツ”と呼ばれて年間8~11億円の助成金を受ける一方で、ハンドボールやバレーボールはロンドン五輪後に、バドミントンやフェンシングはリオ五輪後に助成金を打ち切られています」

この不公平な予算配分には国内でも批判が強い。イギリス議会上院はUKスポーツのアプローチについて「イギリス選手団の上位のパフォーマンスを明らかに改善してきた」と認めた一方で、「ハンドボールやバレーボールのような、2012年五輪において熱狂を生み出した新興スポーツの支援には全くならない」と指摘。「メダルの数に対する偏重はチーム競技に対する内在的な偏見である」と強く批難した。限られた予算の中でメダル獲得数を重視するかぎり、複数人で1個のメダルしか取れないチーム競技より、1人に1個のチャンスがある個人競技を手厚く扱ってしまうのはたしかに避けがたいだろう。

「ロンドン五輪後に助成を打ち切られた競技は、選手の発掘・育成制度といった『形に残るレガシー』を結局遺すことができなかったと言えるでしょう」

またロンドン五輪のレガシー・プランでは、若者を中心に国民のスポーツ参加率を上げることも目標にされたが、その結果は期待に沿わないものだった。

「若年層でもそれ以上の年齢層でも、ロンドン五輪の前後でスポーツ参加率はほとんど変わらなかったという調査結果が出ています。行政の調査でも、11~15歳の子どもの半数が『オリンピックを見てもスポーツをしようとは思わなかった』と答えているほどです」

才能あふれるアスリートたちの活躍する舞台として、オリンピックが私たちに感動を与えてくれることは間違いない。しかしその感動がスポーツ活動へのモチベーションを高めてくれるかどうかは、また別の問題なのだ。

東京2020がもたらす「3つのレガシー」は、スポーツ文化の定着につながらない?

ロンドン五輪の分析をふまえて金子准教授は、東京2020がスポーツに関連して

①メダル獲得数の増加

②スポーツの成長産業化

③障害者スポーツに対する理解

という3つのレガシーを遺すと予想している。

「日本のスポーツ庁もターゲット・スポーツを設定し、各競技団体へのサポート事業を進めています(①)。また、スポーツ庁と経済産業省は、スポーツ市場の規模を2015年時点の5.5兆円から、2025年までに15兆円に拡大する目標を掲げ、『スタジアム・アリーナ改革』『大学スポーツの産業化』を施策に掲げています(②)。東京都のTEAM BEYONDプロジェクトなど障害者スポーツの啓発運動も盛んに行われていて、電車やバスでも広告をよく目にするようになりましたね(③)」

金子准教授は、このように東京2020にさまざまなレガシーを期待できる一方で、「スポーツ文化が根付く機会になるのか」という点には大きな疑問を感じている。

「東京2020の招致決定からスポーツ関連予算は増加を続け、2020年には350億円に伸びました。とはいえこの予算規模がいつまで維持されるかは分かりません。内訳もトップ選手の競技力向上にかなり偏重している状況です」

スポーツ庁や東京都もスポーツ参加率を上げる取り組みを積極的に行っているが、その多くは啓発プログラムや情報発信だ。「スポーツ参加を妨げる要因は時間や経済的コストの問題が大きいため、これらの取り組みがスポーツ参加を効果的に促進できているとは考えにくい」と金子准教授は話す。「まず優先すべきは、スポーツ参加の基盤となる社会保障やスポーツ施設の充実です」。

しかし国民の気軽に使えるスポーツ施設は減り続けているのが実情だ。ピーク時の1985年に29万箇所あったスポーツ施設は、30年後の2015年には19万箇所にまで減った。その一方で文部科学省は2019年、ラグビー・ワールドカップ日本大会の盛り上がりを受け、全国のラグビー施設を増やすべく補正予算案に20億円を盛り込む方針を固めている。

「たしかにラグビーはプレー環境の少なさが課題と言われますが、ワールドカップが盛り上がっていなかったらこの方針決定はなされなかったのでしょうか? 非計画的なスポーツ投資と言わざるをえません」

東京2020を控え、スポーツを見聞きする機会が増えていることは確かだ。しかしロンドン五輪後の調査は、五輪開催だけではスポーツ参加率の安定的な向上を見込めないことも示唆している。スポーツ文化の定着に真に不可欠なのは、誰もがスポーツを楽しめる余暇時間や経済的余裕、競技施設などの「インフラ」だ。私たちがその必要性を認識できたとき、東京2020の本当のレガシーが遺されたと言えるのではないだろうか。