「人々を笑わせ、考えさせた業績」を称えるイグ・ノーベル賞を今年(2019年)9月、明海大学・渡部茂教授らの研究チームが受賞した。受賞の対象となったのは「5歳児の1日当たりの唾液量は約500ml」であることを解明した研究で、唾液量の測定では渡部氏自らの息子3人も「被験者」になったという。

実は日本人は同賞の常連で、今年でなんと13年連続の受賞。過去の受賞内容も「バナナの皮はなぜ滑る」「前かがみになって股の間から物体を見ると小さく見える(股のぞき効果)」などユーモラスなテーマが並ぶ。遊び心たっぷりのようにも見えるが、受賞者本人たちは自身の研究をどう捉えているのだろうか? 2016年に股のぞき効果の研究で同賞を受賞した東山篤規教授(立命館大学 総合心理学部)は、「研究意欲の根底には『面白いから知りたい』というシンプルな想いがある」と話す。

直立状態の人は常に錯視している!?

2016年にイグ・ノーベル賞の対象となった「股のぞき効果」とはいったいどんなものなのか? 東山教授によればこれは、前かがみになって股の間から風景を見ると、遠くにある物体が小さく、全体的に遠ざかって見える現象のこと。効果がよくわかる場所としては日本三景の一つ、天橋立(京都府)がよく知られている。しかし、この現象が「視野の逆転」によって起こるのか、それとも「上体の逆転」によるのかは長い間分かっていなかった。そこで東山教授は、多くの人の協力を得ながら10年をかけて実験を続けた結果、股のぞき効果は頭を下にすることで起こると明らかにした。

では、いったいなぜ東山教授は股のぞき効果に興味を持ったのか? それは、「身体姿勢はモノの見え方にどんな影響を与えているのか」という自身の研究テーマに、まさに当てはまる内容だったからだ。

東山教授はもともと、視覚だけに着目した研究を行っていた。実験の様子も今とは大きく異なり、外からの音や光を排した暗室の中で被験者の視覚の働きなどを調べていたという。再現性の高い科学的なアプローチだが、「実際の生活環境とはまったく異なる状況での実験だけでは、人間の知覚について理解できたという感触を持てなかった」と東山教授は話す。

より現実に近い条件下で成り立つ事実を明らかにしたいと考えていた東山教授はあるとき、身体の姿勢によってモノの見え方が大きく変わると気づいた。

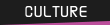

「同じ長さのタテ線とヨコ線では、タテ線の方が1割ほど長く見える『垂直・水平錯視』を知っている人も多いと思います。ありふれた錯視だと思っていたのですが、横たわった状態で同じ図を見たところ、錯視が起きずにタテ線とヨコ線がほとんど同じ長さに見えると気づいたのです。それがきっかけで、身体の姿勢と視覚の関連性に関心を持つようになりました」(東山教授)

物体が大きいほど錯視量も大きくなり、ビルや鉄塔などを立った状態で見ると実際よりも約4割高く見えるという。ところが、地面に横たわってビルを見るとやはり錯視量が減り、実際と同じ高さに見える。すなわち、ふつうに直立で立っているときよりも、横たわったときの方が世界は「正しく」見えるということだ。

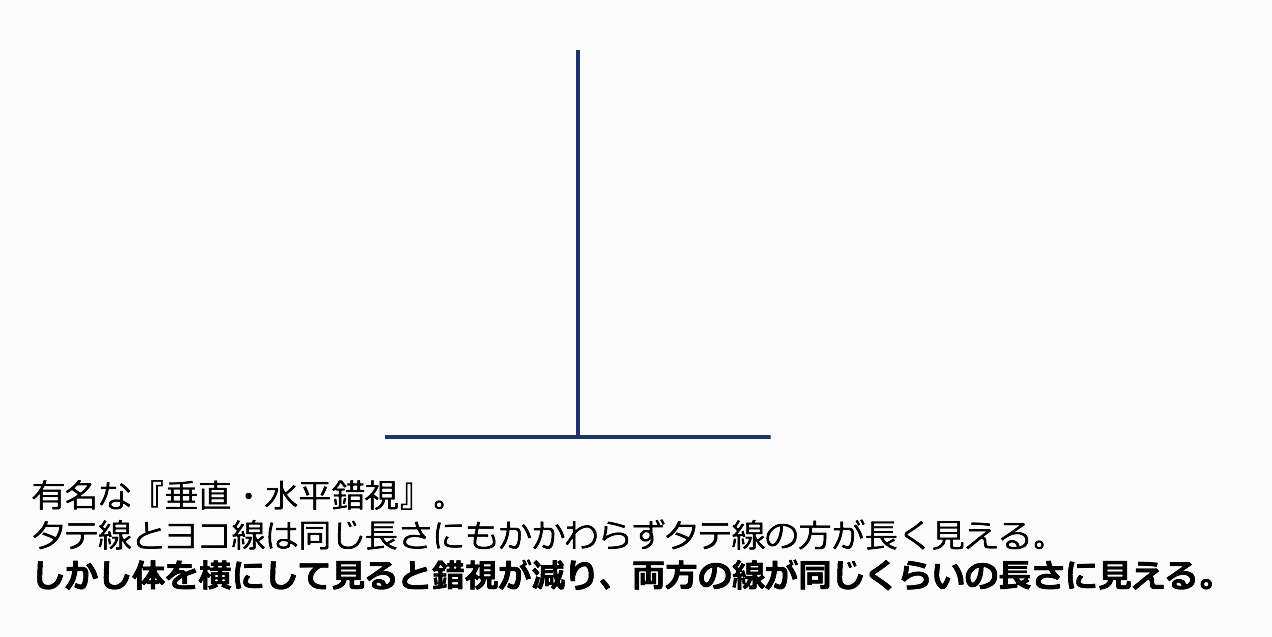

「姿勢が直立しているときに世界はもっとも正確に見えると思われがちですが、実はまったく正反対。直立状態のときこそ私たち人間は大きな錯視を起こしているのです。この原因については、①重力軸,②身体軸,③視環境軸の三軸がすべて平行になると錯視量が最大になるという仮説を立てて説明したことがあります」

研究の原点にあるのは「夢中になるくらい面白い」という想い

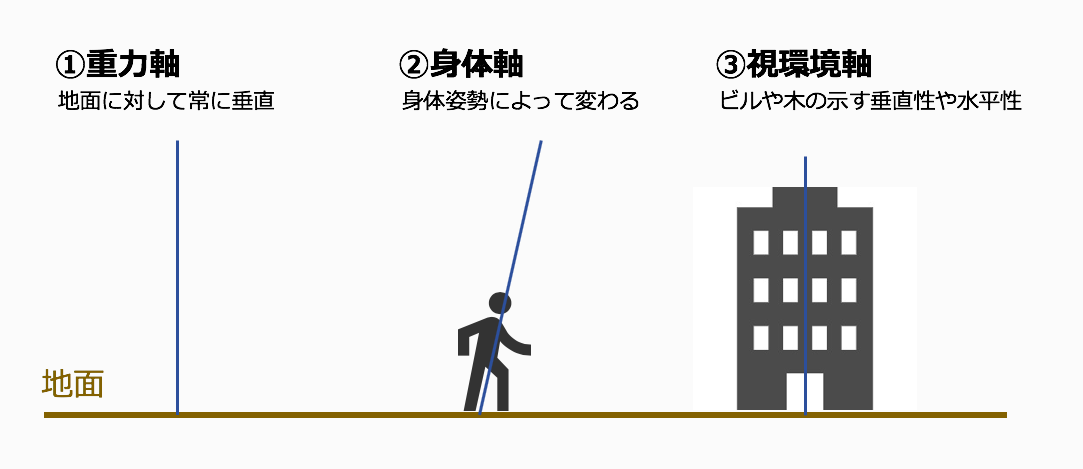

今取り組んでいるのは、床の傾きが自由に調整できる部屋(環境傾斜装置)を使った研究だ。傾いた床の上で人はどんな錯視をするのか、目を開けたときと閉じたときで傾きの認知は変わるかなど、床を傾けたときに生じる視覚や*体性感覚の影響を調べている。最近は、映像分野など理工系の研究者から興味を持たれることも増えているという。

(*触覚・痛覚などの皮膚感覚や、手足の運動や位置を伝える深部感覚の総称)

屋外での「股のぞき効果」から、環境傾斜装置を使った実験まで、さまざまな研究に取り組む意欲的な姿勢の根底には「研究は面白い」というシンプルな気持ちがある。

「今の研究テーマに興味を持った理由は『面白いから』に尽きます。いまだ知られていない人間の生態的感覚・知覚のメカニズムを解明することに楽しさを感じるのです。この『夢中になるほど楽しくて面白い』という気持ちは私に限らず、学問の原点ではないでしょうか」

「役に立つ」と「スピード」は唯一絶対の価値観ではない

面白いという想いが学問の原点にあるはずだと話す東山教授は今、「役に立つ=良いこと」という価値観が世間で強くなりすぎていることを危惧している。

「世のため人のためという視点が大切なのは言うまでもないことですが、これが唯一の価値観になると仕事や生活がとても息苦しい雰囲気になってしまわないでしょうか」

たしかに、「役に立つ=良いこと」という価値観は、一面では研究やビジネスにおけるイノベーションの原動力となる。しかし、役に立つか否かは、特定の時代・地域に限って当てはまる、やや恣意的な基準にすぎないという。

「たとえば、ゴミは役に立たないものと考えられがちですが,資源とみなされれば役立つものに変わります。このこと一つを考えても、『役に立つ』という価値観の恣意性が理解できるはずです」

かかる恣意性をふまえず、研究が役立つものかを問うことは、その研究者にプレッシャーをかけ心理的な苦痛を与えかねない。『役に立つ』という価値観からときには離れて考えることも必要なはずだと、東山教授は強調する。

東山教授が憂慮することがもう一つある。学問の世界も含め、世の中全体のスピードが数十年前に比べて飛躍的に速くなっていることだ。数十年前は、海外と連絡を取るには航空便に頼っていた。そのため、単純な事務連絡でも返事が戻って来るまでに一ヶ月はかかり、論文の査読となればもっと時間をかけて行われた。だからこそ、論文を送る側も受け取る側も数日の遅れは気にする必要がなかったという。しかし、現代ではメールやSNSによってわずか数秒で情報のやり取りが済んでしまう。このようなICT技術が世の中のスピードを速くしたのだろうと東山教授は推測している。

「ここ10年ほど『すぐ役立つ』ことを目指す短期的視座の研究が増えてきたように感じます。もちろん、医学や工学の最先端技術などの分野は、新しいものを求めて日進月歩的に研究をしなければならないのでしょう。しかし、短期的な成果を求める競争から距離を取り、長く時間をかけないときちんとした成果を生むのが難しい分野もあるはずです。そういった分野まで一部の先導者に引っ張られて不必要に急かされているのが、現代の姿ではないでしょうか」

学問にとどまらず、私たちの生活や仕事までICT技術によって必要以上にせわしなくなっていると東山教授は言う。効率とスピードこそ最優先と信じて日々の仕事や生活に向き合うビジネスパーソンにもきっと思い当たる節があるのではないだろうか。イグ・ノーベル賞が称える「人を笑わせ、考えさせる」ことの大切さを、私たちは見直すべきときに来ているはずだ。