ニューロサイエンス(神経科学)とは、ごく簡単に言えば「脳の機能を解明する」科学だ。定藤規弘教授は、このニューロサイエンスの第一人者で、現在、立命館大学総合科学技術研究機構において「コミュニケーションのメカニズム」という未解明の領域を研究している。ポストコロナ社会ですっかり一般化したオンライン会議で、我々はなぜ「伝わりづらい」と感じるのか。徐々に明らかになりつつある、コミュニケーションを通じたwell-being増強のメカニズムも併せて紹介していこう。

● オンライン会議が不満なのは「共有」がうまくいかないから

● オンラインのタイムラグが、脳に不満を蓄積する

● 相手を理解すること=同じモデルを共有すること

● コミュニケーションの解明がwell-being増進のヒントとなる

オンライン会議で「伝わらない」と感じる原因となる2つのこと

コロナ禍を通じて、すっかりビジネスシーンに定着したことに「オンライン会議」がある。場所を問わず相手の顔を見ながらコミュニケーションができることは大きなメリットであり、「会議」は大きく様変わりすることになった。

一方で、多くの人が「実際に対面するほうが、ちゃんと伝わるのに」と感じているのではないだろうか。では、私たちはなぜ、画面越しのコミュニケーションに不満を持つのか。

定藤教授は、コミュニケーションに関連する2つのキーワード、「共同注意」と「社会的随伴性」に注目する。ともに専門用語なので、まずはこの2つの言葉の意味を説明しておこう。

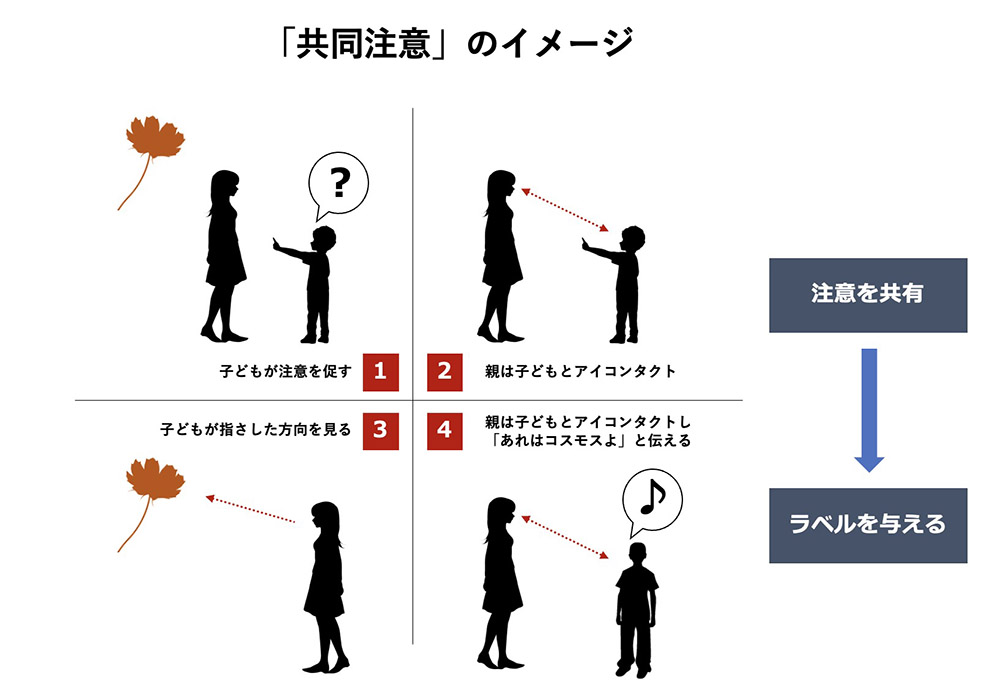

「共同注意」とは、特定のものに対して2人の人が注意を共有すること。例えば、子どもと親がいて、赤ちゃんは庭に咲く花を見ているとする。そして、子どもが花を指差して「なに?」と言い、そちらの方を見る。次に、赤ちゃんと親はアイコンタクトをした後、親は子どもの指差す方を見る。2人はもう一度アイコンタクトして、親が「あれは、コスモスよ」と子どもに話し掛ける——これが、共同注意だ。

共同注意には通常、視覚情報が伴うが、この現象は「注意を共有したものに対してラベルを与える」という点で言葉の始まりであり、「相手がどこを見ているかを理解するという点で意図理解の始まり」でもあるという。

もう一つは「社会的随伴性」だ。例えば、「自分がにっこり笑うとお母さんも笑い返してくれてうれしい」とった、自分の行動と相手の反応の相互作用の関係を理解することを言う。この社会的随伴性の理解が起きるのは、だいたい生後3カ月くらいからだと言われている。

オンラインでは社会的相互作用がうまくシェアされずに不満が募る

ここで、最初の問い「なぜ画面越しのコミュニケーションに不満を持つのか」に戻って、定藤教授に解説していただこう。

「共同注意は言葉の始まりであり、意図理解の始まりでもあるのですが、その前提にあるのは、『共同』、すなわち『シェアリング』です。つまり、私たちは何かを共有したいわけです。その『共有したい何か』は時と場合によって変わりますが、根源的には、自分が思っていることや自分が抱えている物語を共有したいという欲求です。

そして、人間は自分の物語を共有してほしいだけではなく、同時に、自分が話したことに対して相手が反応してくれることも期待します。この部分が、社会的随伴性です。

意識を向ける対象の共有、その究極として自分の物語の共有、さらに、相手からの反応に対する期待。こうした一連の『社会的相互作用のシェアリング』が、インターネット上ではうまくいかない。だから、不満が募るのです」(定藤教授、以下同じ)

私たちの行動を動機付ける重要な要素は、社会的相互作用のシェア

では、なぜ、オンラインで社会的な相互作用がうまくシェアできないのか? 定藤教授は、インターネットの物理的要因が制約になっていると話す。

「一つは、タイミングの問題があります。私たちの脳は、経験に基づいて『この発話に対しては、これくらいのタイミングで反応が返ってくるはずだ』という予測を立てています。予測したタイミングとズレが生じていると、だんだん不満が蓄積していきます。現在のネット通信のスピードでは、脳が予測した反応タイミングから微妙な遅れが発生してしまうので、不満を感じるわけです。

もう一つは、『ほぼ1対1の関係性になってしまう』という点です。多人数での会議であっても、オンライン会議では基本的に1対1でのやりとりになってしまい、グループでシェアリングしているイメージを持つことが非常に難しいのです」

気持ちの良いコミュニケーションには「同じモデルの共有」が重要

「共有」や「コミュニケーション」は、立命館大学総合科学技術研究機構での定藤教授の主要な研究テーマである。私たちの脳の中でどのようなことが起こっているのか、その研究の基礎的なところを少し紹介していただこう。

「脳の活動を調べるMRIを2台用いて、2個体がコミュニケーションしている最中の神経活動を調べてみると、神経活動の同期が観察されました。コミュニケーションを通じて、『こころの共有』を表していることが分かったのです。

人間の脳は『予期・予測する』という基本機能を持っています。コミュニケーションするとき、脳内のこの機能が働いて、人は『相手が何を考えているのか』を予測します。

このような機能を持った個体(=人間)が、同様の機能を持つ別の個体(=他人)とインタラクションする——。すると、お互いを予測し合うことになりますね。しかし、それでは“予測の無限ループ”に陥ってしまいます。

この無限ループを解消するための唯一の方法は、『お互いが同じモデルを持つ』ことです。*1つまり、お互いに理解し合うということは、その状況において同じモデルを共有するということを意味します。実験で観察された神経活動の同期は、収束したモデルを表していると考えられます。

このとき注目すべきは、コミュニケーションを通じて収束したモデルは、お互いの中に元々あったモデルとはおそらく異なったものになっているだろうということです。違うモデルを持つ2個体がコミュニケーションを取り、同じモデルを持つようになる過程で、弁証法的発展のようなことが起こる。コミュニケーションとは、その前後で互いが持つモデルそのものを変える力を持つ非常にダイナミックなものなのです」

*1 Friston, K., & Frith, C. (2015). A Duet for one. Consciousness and Cognition, 36, 390–405. https://doi.org/10.1016/j.concog.2014.12.003

コミュニケーションでwell-beingを増進させる方法に迫る

現在、定藤教授は、2個体間で確認された神経活動の同期について、対象をグループに広げて研究を進めている。集団における対面コミュニケーションのメカニズムが明らかになれば、研究成果を活用できる領域は大きく広がることだろう。

「私自身、『会議を良くするためにはどうしたらいいでしょう』という相談をよく受けるのですが、私の研究においても、グループのパフォーマンスをどうやって上げていくかは一つのリサーチターゲットになっています。そのために、『グループパフォーマンスはいったい何によって決まるのか』を明らかにすることが重要になります。神経活動の分析からその因子が見えてくれば、企業に限らず、あらゆるグループアクティビティに適用できる『会議のノウハウ』が言語化できる可能性があります」

そして、定藤教授の研究のターゲットは、これにとどまってはいない。目指しているのは、「コミュニケーションを通じたwell-being増強のメカニズム」の解明だ。

「well-beingとは、単に病気がない状態ということではなく、肉体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを指します。この3つのレベルの中で、精神的=メンタルと、社会的=ソーシャルは密接にリンクしていることが分かっています。そして、対面のコミュニケーションは、その双方に大きく関わるものであり、well-beingの重要な構成要素です。

ですから、コミュニケーションの在り方を考えることでwell-beingを増進させる方法が見つかるのではないかと考えています。しかし、コミュニケーションの神経基盤はよく分かっていないのが現状で、まずは、その解明に取り組んでいるところです」

私たちのコミュニケーションは、コロナ禍によって、ここ数年で大きくその姿を変えたといえる。ポストコロナの私たちの社会のありようを考えるとき、定藤教授の研究の意義は非常に大きい。

定藤規弘

1983年京都大学医学部卒業、放射線診断専門医。メリーランド州立大学病院放射線診断科(アメリカ)の臨床フェロー等を経て、1994年京都大学大学院医学研究科修了。医学博士。その後、米国国立衛生研究所研究員、福井医科大学講師、助教授を経て、1999年より2023年まで生理学研究所教授。2023年より立命館大学を本務とするとともに、生理学研究所教授を兼任。