「視覚あるいは聴覚入力が失われると、脳にどのような変化が現れるのか?」 立命館大学総合科学技術研究機構の定藤規弘教授は、今から25年以上前、この研究に取り組んだ。そして、「脳の機能は変化する」という、世界が驚く発見をした。人の脳の不思議な力に迫る。

● 目の見えない人が点字を読むとき「視覚野」が働いている

● 人の脳が環境に応じて「可塑的に変化する」

● 耳の聞こえない人の脳内では「聴覚野」が手話を読み取っている

● 「人工内耳」で聴神経に信号を送れば、聴覚障害者も音が聞こえる

視覚に障害のある人は、脳内の視覚野で点字を読んでいた!

まず「視覚入力が失われると脳に何が起きるのか」という話からスタートしよう。

視覚に障害がある人は指先で点字を読んで(感じて)文字情報を得るが、指先で点字をスムーズに読めるようになるにはかなりのトレーニングが必要となる。運動学習を研究テーマの一つにしていた定藤教授は、「そのトレーニング脳に及ぼす変化」を調べたいと考えた。

そして、小さい頃から点字を読んでいる人と、点字を読んだことがない人を比較する実験を重ねた。点字を読み取るのは指先であり、触覚からの情報入力。点字を読むことと運動のコントロールは密接に関係しているだろう——と、定藤教授は考えていた。

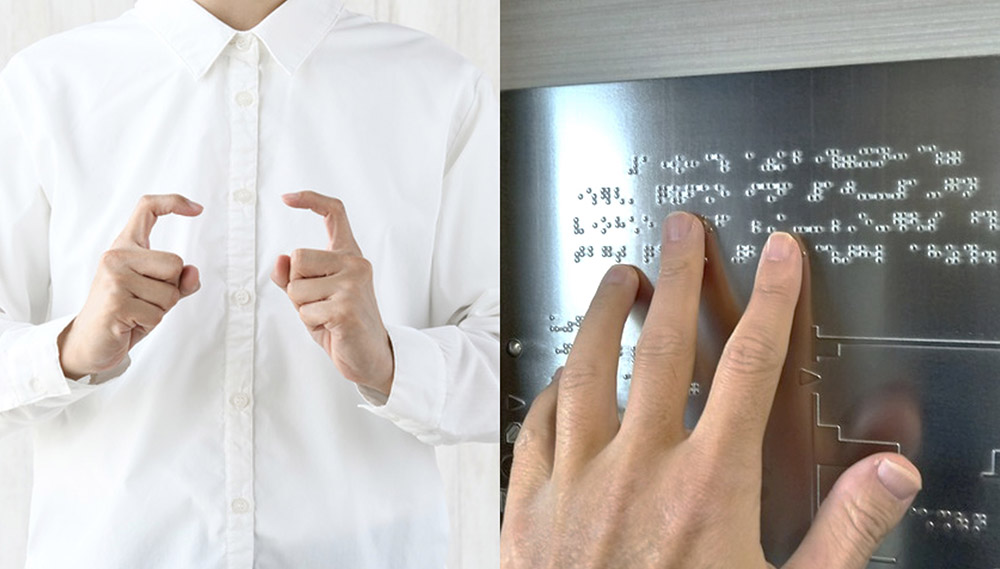

ところが、実験の結果は次のようなものだった。

●視覚に障害のある人が点字を読むとき、脳内で機能的に働いていたのは一次視覚野

●視覚に障害のない人が点字を読むと、視覚野はまったく反応しない。指先からの信号は、一次体性感覚野(触覚情報を処理する領域)に伝わっていく

つまり、視覚に障害のある人は、一次体性感覚野ではなく視覚野で触覚情報を処理し、点字を読んでいたのだ。

「目の見えない人は視覚入力がないわけですから、視覚野には何の信号も入ってこないと思っていましたが、まったく違いました。

実際は、視覚野が活動しないと点字が読めなかったのです。一次視覚野を電気刺激した状態で点字を読んでもらうと、字が歪んだり、見えなくなったりします。目の見えない人が『字が見えなくなる』というのは変に感じるかもしれませんが、彼らはそのように表現します。

結論として、盲人の視覚野は働いてないのではなく、しっかりと仕事をしているのです。視覚野は後頭葉、一次体性感覚野は前頭葉に接する頭頂葉にあるので、非常に距離があります。さらに、点字がどういうものかを理解し読めるようになるには、一定程度の時間を必要とします。

脳内の非常に長距離な神経回路が、しかも後天的に変化することを、人体で証明した初めての研究となりました。これを発見したのが、1997年のことです。長い間、神経系はいったんできあがると、ほとんど変わらないと考えられていましたが、状況に応じて変化することが示されたのです」(定藤教授、以下同じ)

環境の変化に適応して後から性質や能力が変化することを「可塑的変化」と言うが、定藤教授の研究は「脳の可塑的変化」あるいは「脳が後から学習する能力」を明らかにし、それまでの常識を覆したのだ。

聴覚に障害のある人にも「脳の可塑的変化」が起こっている

では、聴覚に障害のある人の脳には、どのような変化が起きるのだろうか?

聴覚に障害のある人の場合、音が聞こえないので、一次聴覚野のところが“留守”の状態となる。しかし、そのまま何も仕事をしないのかというと、そんなことはなく、先に紹介した視覚野と同様、別の仕事を始める。

その“別の仕事”が、「手話を読むこと」*1だ。手話は、手・指の動きや顔の表情などを使って表現する言語であり、視覚から入力される。定藤教授によれば、聴覚障害者はその視覚情報を視覚野ではなく聴覚野で受け取っているのだという。

視覚障害者が点字という触覚情報を視覚野で処理しているのと同じことが、聴覚障害者にも起きている。これも「脳の可塑的変化」だ。

*1 Nishimura H, Hashikawa K, Doi K, Iwaki T, Watanabe Y, Kusuoka H,Nishimura T, Kubo T (1999) Sign language ‘heard’ in the auditory cortex. Nature 397:116.

外部信号を強制的に聴覚野に送ることで聴覚障害者も聞こえるようになる

ところで、聴覚障害者には「人工内耳」というサポートデバイスがある。音声を、聴神経を介して直接、聴覚野まで届ける機械だ。この人工内耳がサポートデバイスとして機能するのも、脳の可塑的変化、脳の学習能力の賜物なのだという。

「人工内耳を使えば、外部信号を強制的に聴覚野に送ることができ、聞こえなかったものが聞こえるようになります。

しかし、人工内耳が高い効果をあらわす時期は限られています。幼少期など、早い時期に聴覚野に信号を入れられれば入れられるほど、外の世界の音が聞こえやすくなるのです」

それはなぜか。じつは、聴覚障害者の聴覚野が“留守”状態になっている状態は、あまり長続きしない。成長の過程で「音を聞くこと」とは別の仕事を始めてしまい、そうなると本来の聴覚入力を受け付けづらくなってしまうのだという。

「そのため、聴覚野が別の仕事を始める前に聴覚野に音声信号を送り、聴覚入力を受け取れるようにする必要があるのです。早期に聴力を失った人と、後から聴覚を失った人では、人工内耳の効果が大きく変わることが知られています。韓国からのレポート*2で人工内耳の効果に年齢依存性があることがわかったということです。早い時期に人工内耳を装着すべし、というのは韓国に限らず、国際的なコンセンサスです」

人工内耳によって、聴覚障害者が音の世界へきちんとリンクできるようになったことは、極めて大きな進歩だ。できるだけ早いうちに聴覚障害をスクリーニングして、人工内耳を入れ、適切なトレーニングをすることで、聴覚障害者であっても素晴らしいヴァイオリンの演奏ができるようになるという。人工内耳は、マン・マシン・インターフェースの最も成功した事例であるともいわれている。

*2 Lee DS, Lee JS, Oh SH, Kim S-K, Kim J-W, Chung J-K, Lee MC, Kim CS (2001) Cross-modal plasticity and cochlear implants. Nature 409:149–150.

人工内耳はアイデンティティークライシスという複雑な問題も生んだ

一方で、人工内耳は、「アイデンティティークライシス」という非常に複雑な問題を生じさせてもいるという。

「『手話』は、きちんとした言語構造を持つ、視覚ベースの言語です。そして、言語は、その言語を使う人と、その言語を使っている人たちのグループ、コミュニティーのアイデンティティーを決めるものです。つまり、手話でコミュニケーションを取る人々は、手話という言語を基盤にしてグループ、コミュニティーを形成し、アイデンティティーを確立していると言えます。

ところが、聴覚障害が早い時期に見つかった若い世代の人たちは人工内耳を入れ、音のある世界に行きます。すると、次第に、手話をアイデンティティーとするコミュニティーが縮小していきます。

音の無い世界に残された人たちの気持ちは相当複雑です。特に遺伝性難聴といったケースでは、親子ともに難聴となるケースもあります。親は自分たちが経験してきた苦労を子どもにはさせたくないから人工内耳で音のある世界に送り出す。しかし、それは同時に自分たちの世界からは離れていくことを意味しますから。これは、非常にデリケートな話だと思います」

最も成功したマン・マシン・インターフェースと言われる人工内耳といえども、すべての問題を解決できるわけではないのだ。

しかし、ニューロサイエンス(神経科学)とテクノロジーの共同により障壁を一つ突破したことは事実だ。定藤教授はさらに研究を進め、今、まだよく分かっていない「コミュニケーションの神経基盤」の解明に挑んでいる。

定藤規弘

1983年京都大学医学部卒業、放射線診断専門医。メリーランド州立大学病院放射線診断科(アメリカ)の臨床フェロー等を経て、1994年京都大学大学院医学研究科修了。医学博士。その後、米国国立衛生研究所研究員、福井医科大学講師、助教授を経て、1999年より2023年まで生理学研究所教授。2023年より立命館大学を本務とするとともに、生理学研究所教授を兼任。