2023年2月、肉を愛し、肉食を愛する知識人たちの集い、その名も「肉肉学会」が、大阪・水無瀬のジビエレストランで行われた。世界的な人口増加による食糧不足が懸念される現在、今の生産方法では全人口の需要を賄うだけのタンパク質生産が困難な状況になっていると言われる。では、私たちにとって肉食、そしてタンパク質の摂取とは何なのか。肉をめぐる最新の知見を、7つのトピックで解説していく。

● 日本人の肉食の歴史は、思ったよりも長く、深かった

● 肉食=殺すこと ジビエ料理でその事実と向き合う

● 代用肉・培養肉の比率は数十年で大きく上昇

● 人間はどのように、代替肉を受け入れていくのか?

はじめに紹介するのは、古代から近代に至る日本人の肉食に関するトリビアだ。立命館大学食マネジメント学部の鎌谷かおる准教授は、考古学研究の視点から食文化の歴史に迫っている。今回は、考古遺物や古文書などの文献、絵巻などの絵画資料から新たに見えてきた、日本の肉食の風景を見ていこう。

【1】日本書紀にある天武天皇の「肉食禁止」は限定的なものだった

日本の食の歴史には「肉食禁止/殺生禁断」というイメージがついてまわる。確かに、日本の肉食が花開いた時期としてイメージするのは「文明開化と牛鍋」だったりする。しかし、日本人は決して、肉食を禁忌していたのではないようだ。

「『日本書紀』に、天武天皇4年(675)年に、『狩猟・漁撈/牛・馬・犬・猿・鶏の宍(肉)を食べることを禁止する』という意味の詔(みことのり)があります。これまで、仏教の信仰と紐づけて肉食を全面的に禁止していたようなイメージがありましたが、これまでの研究によって、禁止の期間は4月から9月の農耕期間のみで、必ずしも年間を通して禁止していたわけではないことなどが指摘されています。

そもそも、禁止令が出されるということは、その背景に『広く肉食が行われていた』ことが示唆されるのです」(鎌谷准教授)

【2】江戸時代にも「牛肉の贈り物」があった

時は下って江戸時代。この頃になると、さまざまな文献や資料が現代にも伝わっており、当時の肉食のディテールも徐々に解明されつつある。

「江戸時代の肉食禁忌のピークは『生類憐みの令』でお馴染みの5代将軍徳川綱吉の頃でした。しかし、肉がまったく食べられていなかったわけではありません。興味深いのは、武家から将軍や親類への“贈答品”としての肉の存在があったことです。

『牛肉・牛胆・干牛肉・味噌漬』などを、上等な品、手に入りにくい珍しい品として贈っていた記録があります。また、これらは単に“おいしいもの”以上に、滋養をつける『薬としての用途』でも贈られていました」(鎌谷准教授)

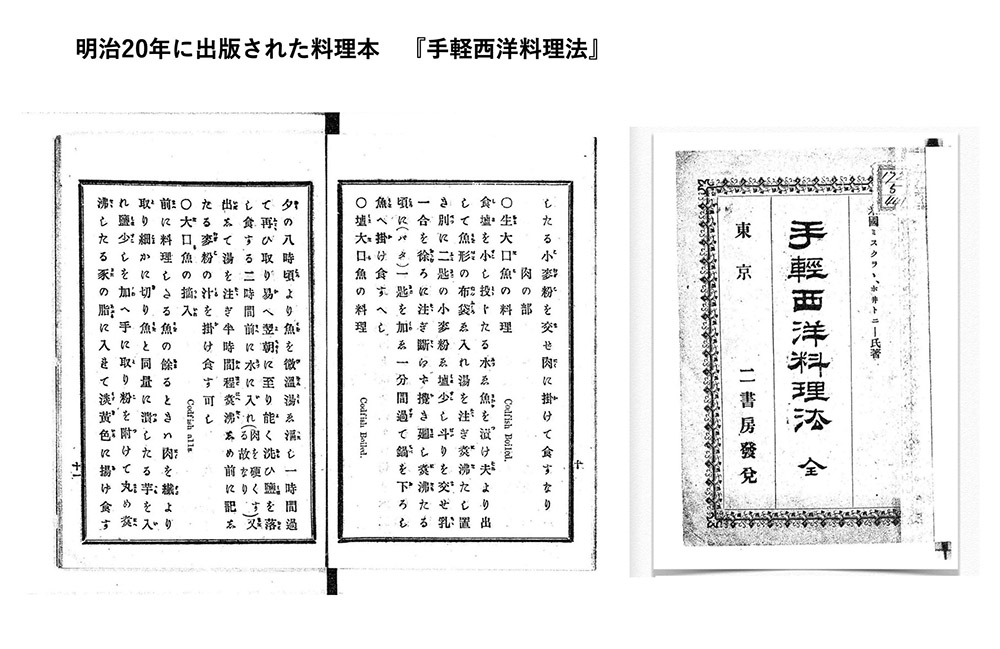

【3】明治時代の料理本でも肉料理は脇役ぎみ

「明治以降、西洋料理が徐々に日本に入ってきますが、現代の私たちが見なれているような洋食が家庭に浸透するにはかなり時間がかかりました。例えば、明治20年に発行された『手軽西洋料理法』には、『肉の部』という章がありますが、その冒頭を飾っているのは魚料理で、しばらくあとに『肉の摘入(つみいれ=つみれ)』が出てきます。しかも、おいしいとかいう以前に『病人に良し』と記されているように、滋養強壮のためのメニューという位置付けだったことが伺えます。

外食では洋食店などで西洋料理を食べる機会もありましたが、家庭においては、すぐにみんなが肉を食べ始めたというわけではなかったようです」(鎌谷准教授)

(国立国会図書館デジタルコレクションより引用 https://dl.ndl.go.jp/pid/849109)

【4】猟では内臓を一切傷付けず、15分で内臓を抜く 命への感謝を込めた極上ジビエ

今回、「肉肉学会」が開かれたのは、大阪・島本町水無瀬にあるジビエ料理の専門店「RISTORANTE Co.N.Te(リストランテ コンテ)」だ。オーナーシェフの宮井一郎さんは、大阪府猟友会に所属し、自ら獲らえた鳥獣をジビエ料理として提供している。

「ジビエ料理は、猟の段階、つまり『獲物を見たときから始まっている』んです。私は罠猟をしますが、どういう状態で罠にかかっているかで、銃での仕留め方も変わってきます。命をいただく行為ですから、こちらも全身全霊。内臓を一切傷付けず、15分で内臓を抜き、綺麗な水で洗います。そうすると、すごくおいしい肉になる。

猟友会によっては、殺すことが目的でオーバーキル(撃ちすぎ)になっていることもあります。しかしそれでは、適切な血抜きもできず、おいしい肉になりません。

人間は殺さないと生きていけない。スーパーに並んでいる肉も、同じように殺して得た肉です。命をとことん大事にすることから、より良い肉食を伝えていきたいと考えています」(宮井シェフ)

古代から日本人が続けてきた肉食も、「殺す」ことと密接につながっていた。しかし、現代の肉食はその事実を背後に隠し、「動物の死」というイメージから遠いところで成り立っている。「食べられへんもんは、殺したらあかん」という宮井シェフの言葉が、重く響いた。

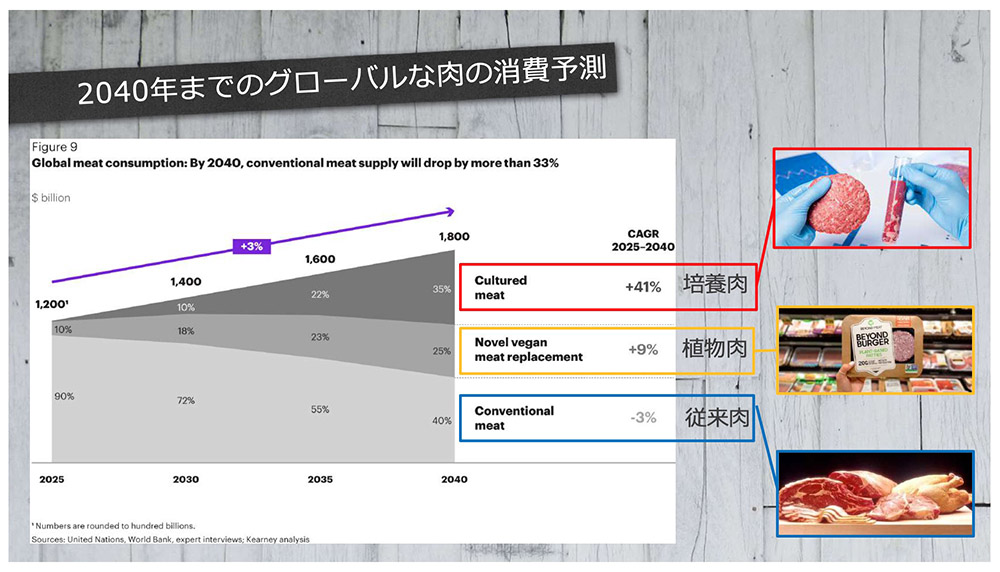

【5】2040年には1/3が培養肉に!? 「細胞農業」の時代はやってくるのか?

ここからは、現代における「最先端の肉食」に迫っていこう。宮城大学食産業学群の石川伸一教授が指摘する、未来の肉食の課題とポイントとは?

「2040年の肉の消費において、培養肉の占める割合が35%にのぼるという予想があるように、培養肉の技術は飛躍的な進歩を遂げています。

例えば、和牛肉の組織構造を設計図に、3Dプリントで筋・ 脂肪・血管の線維組織ファイバーを作って束ねることで、『和牛のサシ』まで再現した肉を培養することができるようになりました。また、培養ステーキ肉の実用化に向けた研究も国内で進んでいます。

環境に優しいことから、人工培養肉は『クリーンミート』とも呼ばれています。今後、風味や食感、栄養価、安全性、衛生面などに問題がなければ、細胞農業による新たな食料生産時代がやってくるかもしれません」(石川教授)

【6】人間は培養肉を受け入れるか? 文明開化と比較した受容のハードル

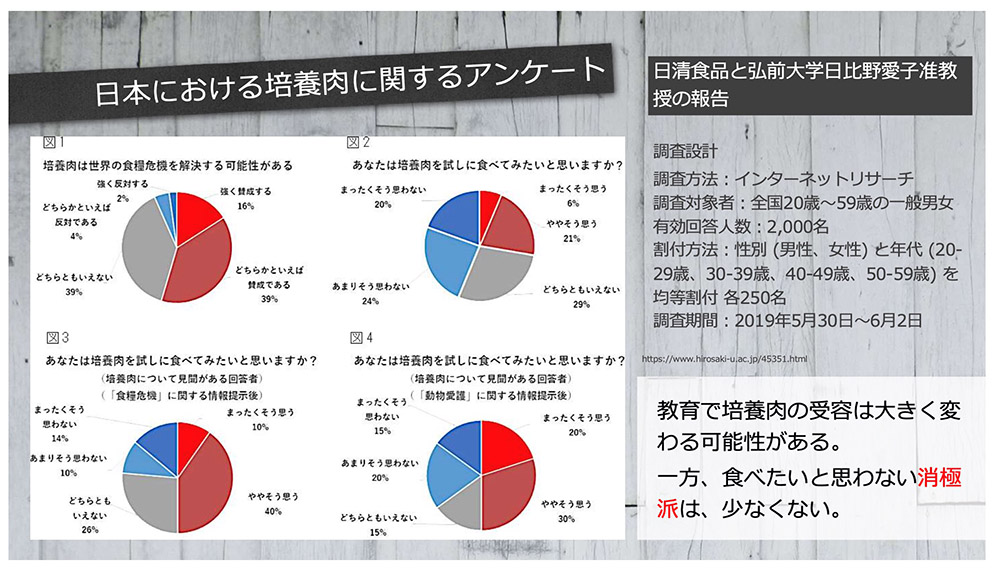

「培養肉の可能性は広がっていますが、それを『食べたい』かどうかは別の話です。実際に、日本人への培養肉についてのアンケートでは、『食べたくない』という極めて消極的な層も少なくありません。しかし、この判断や価値観には、これまで生きてきた経験や受けてきた教育が大きく関わっています。今後の教育によって、培養肉についての許容度は大きく変わる可能性があります。

明治期の肉食について鎌谷先生からも紹介がありましたが、文明開化期当時の牛鍋屋は、文明開化の象徴といった華やかなイメージはなく、むしろ暗く、 怪しげな雰囲気だったといわれます。それまで牛は農耕や運搬などに利用されていたため、その肉を食べるということに強い忌避感が存在していたといわれています。

また、日本の文明開化期においては、『滋養』という概念、すなわち『栄養思想』が肉食を奨励する論理の核ともいうべきものとなりました。しかし実際のところ、この論理的理由は肉食をする上で、周囲からの奇異の目の回避や、自分自身に対する言い訳として機能していた面もあったのです。実際、当時の文献の中には「牛肉=美味」の記載がいたるところにみられます」(石川教授)

禁忌感は、それを上まわるメリットがあれば、それを言い訳にして乗り越えられていくということだろう。

【7】代替肉はなぜ「まずそう」なのか 実は「損したくない」心理が働いている?

同じ肉なら、本物の(殺して得た)肉のほうがいい。そこには先人たちが長い歴史の中で育んできた文化や価値観がある。今回の肉肉学会の呼びかけ人でもある、立命館大学食マネジメント学部の和田有史教授は、心理学の立場から未来の肉について語った。

「世界的にタンパク質が足りなくなっていくという状況の中で、代替タンパク質へのシフトや、畜産の変化が必要なのは避けられない現実です。

その代替タンパク質の議論の中で、個人的に最も問題だと思っているのが『まずそう』だということです。なぜそう思うのでしょうか?

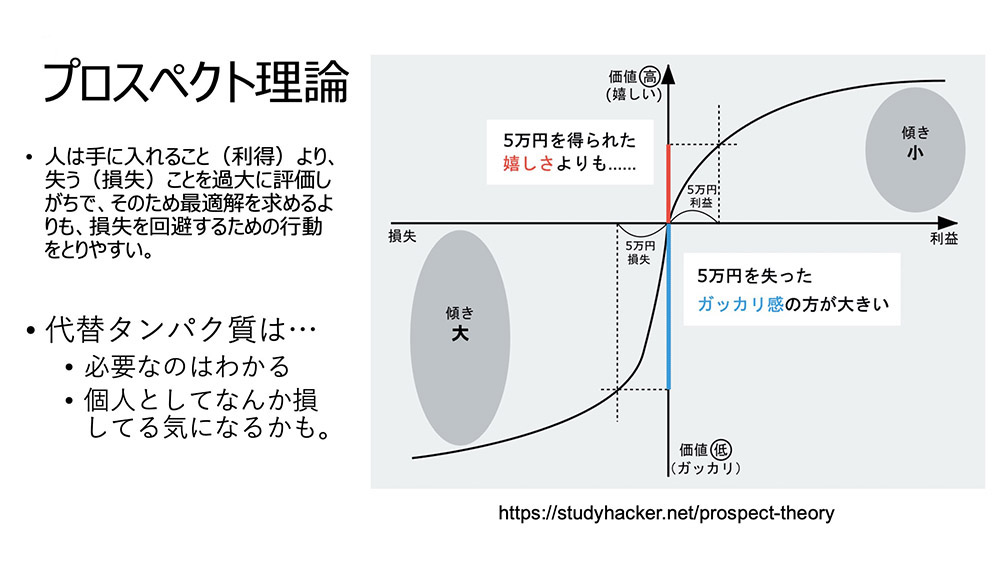

現在、培養肉などを食べるシチュエーションでは、人口問題や環境問題の解決のために『今まで享受してきたおいしい食べ物を我慢しなければいけない』という心理が働いています。そこで参考になるのが、行動経済学における『プロスペクト理論』です。

この理論では、同じ絶対量の損得があった場合、『人間は損失のほうを強く感じる傾向がある』ことが示されています。社会課題や環境への貢献と、肉が食べられないことが同じ価値だったとしても、食べられないガッカリ感のほうを強く感じてしまう可能性がある。

その傾向が、代替タンパクを摂らない言い訳=『まずそう』という感覚として、表に出てくるのかもしれません」(和田教授)

人間なら誰しもが持っている「損したくない」という感覚。サステナブルな世界のために新しい食材が社会に提案される時代、その受容を促すにはどのような取り組みが必要だろうか。

「前提としては、畜産が環境問題を低減する方向で変容していくことが必要になります。

その上で、植物性たんぱく質や培養肉などが『独自のおいしさ』を獲得していかなければならないと考えています。

以前、フランスのワインと味覚教育のカリスマ、ジャック・ピュイゼを訪ねたとき、フランスでは食をあらわす言葉として『ニュリチュール(Nourriture)』と『アリモン(Aliment)』、という二つの言い方があると聞きました。前者は、生理的に栄養を満たすために摂取するもの。アリモンは個々の人間が向き合う食事であり『摂取することで人間の感覚を刺激し、精神を養う食べ物』という意味合いも含まれています。培養肉や代替肉も、将来的にアリモンになっていく必要があると思います」(和田教授)

和田教授は現在、不二製油グループとの共同研究において、植物性素材で動物性食品に匹敵するおいしさや満足感を実現する「MIRACORE?(ミラコア)」という技術と、料理人によるミラコア素材の活用法を検討している。

「培養肉や代替肉が、『食べなきゃ損、食べたら得』という食品になることが重要です。植物性食品でしか成しえないおいしさを生み出すことによって、『まずそう』という先入観を越えた、新しい食文化が生まれていくのではないでしょうか」(和田教授)

和田有史

日本大学大学院 文学研究科博士後期課程修了。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構上級研究員等を経て、2017年4月より立命館大学教授。2022年には東京大学上級客員研究員。専門は実験心理学。博士(心理学)。専門官能評価士。