2025年6月、「GX脱炭素電源法」という法律が施行される。AIの普及やデータセンターの増設などにより電力消費量が増加していくと予測される中、CO2排出削減との両立を図りながらいかに電源を確保していくのか。その課題に対する政府の回答が、この法律から見えてくる。20年近く中央省庁で政策立案に携わった経験を持つ立命館大学経済学部の島田幸司教授に、GXとGX脱炭素電源法について、わかりやすく解説していただく。

● GXは、脱炭素・エネルギー安定供給・経済成長を同時に実現しようとする考え方

● 環境政策と産業政策の連携で世界から遅れた日本

●「GX脱炭素電源法」が示した脱炭素に向けた長期ビジョン

● 再エネや原子力発電を制度的に推進するという姿勢を示した

● 注目されるエネルギー利用の「デマンドレスポンス」

欧米が先行した脱炭素に「日本はどうする」が問われた

「GX(グリーントランスフォーメーション)」とは、化石エネルギー中心の経済社会構造をCO2を排出しないクリーンなエネルギー中心の構造へと転換していくことで、①脱炭素、②エネルギーの安定供給、③経済成長の3つを同時に実現しようという考え方のことだ。

環境政策と産業政策を連携させるGX政策が日本で打ち出された背景を、島田教授は次のように説明する。

「脱炭素を経済成長に結びつけていく取り組みで先行したのは、欧州です。『2050年までに温室効果ガス排出の実質ゼロ』という目標を掲げるEUは、2019年、雇用を創出しながら排出量削減を促進する新しい成長戦略を打ち出しました。それが、『グリーンディール』です。

こうした欧州の動きに触発されたかのように、2022年、米国・バイデン政権が「インフレ抑制法(IRA)」を制定します。法律の名称からは経済政策を想起させますが、その内容はカーボンニュートラルを強く意識したもので、太陽光発電、蓄電池、EV(電気自動車)などに対する税制優遇や補助金、国内産業の育成といった施策が中心です。

また、中国は、かなり以前から環境産業、脱炭素・カーボンニュートラル産業を国策として推進し、太陽光発電やEV、あるいはバッテリーまで、世界市場を席巻しようとしています。

こうした国際的な動向の中で、『では日本はどうするのか』が問われるようになりました。

菅首相(当時)は、2020年10月、『2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする』ことを宣言(「2050年カーボンニュートラル宣言」)しますが、この時点で環境政策と産業政策の緊密な連携フレームは十分には構築されていませんでした。その後、岸田政権になって経済成長、エネルギー安定供給と一体となったカーボンニュートラル戦略策定が始まった、という流れです」(島田教授、以下同じ)

2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されると、5月には「GX推進法」と「脱炭素電源法」が成立するなど、GX政策のフレームが固まっていった。

では次に、「GX脱炭素電源法」とはどういう内容なのかを見ていこう。

GX脱炭素電源法は、「脱炭素に向けた長期的な見通し」を示すもの

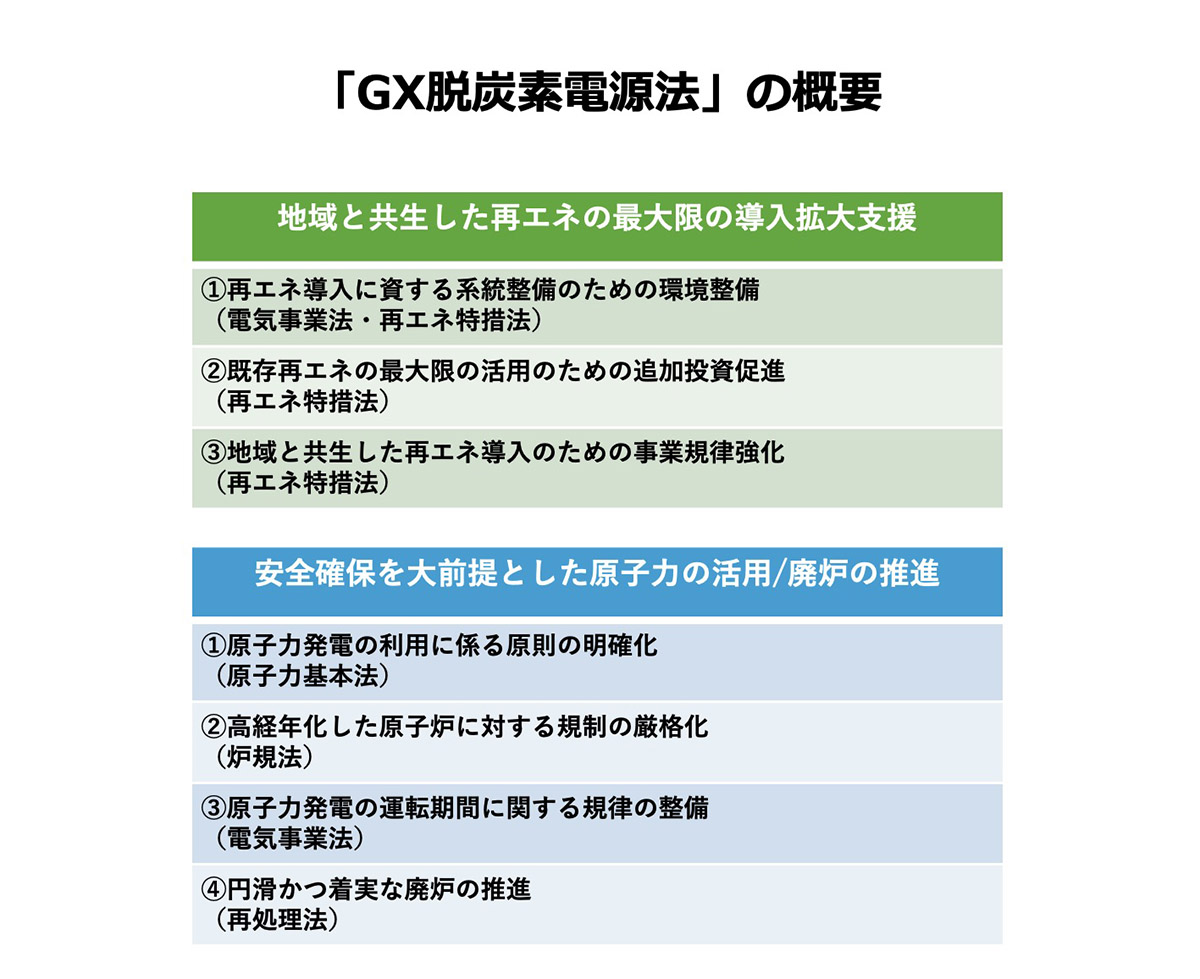

「GX脱炭素電源法」は、①地域と共生した再エネの最大限の導入促進と、②安全確保を大前提とした原子力の活用に向けて、関連する電気事業法や再エネ特措法、原子力基本法などの改正を一つに束ねたもので、ポイントとなるのは以下の7項目だ。

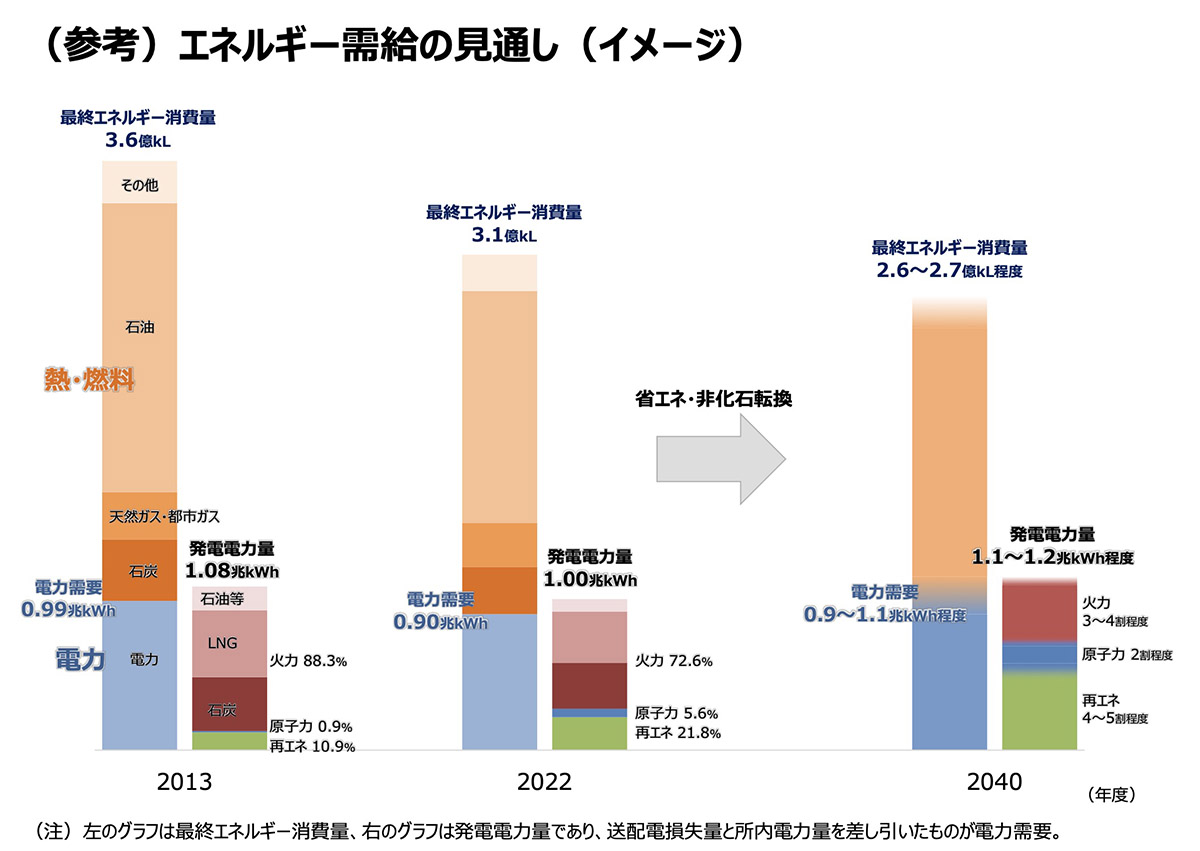

「現時点では、このGX脱炭素電源法によって大きな変化が目に見えて起きているというわけではなく、あくまで予見を提示したものだと言えます。2025年の2月に国が決定した『第7次エネルギー基本計画』は、2040年度の電源構成の見通しとして、再生可能エネルギーが4〜5割程度、原子力が2割程度、火力が3〜4割程度という構成を示しています。この見通し自体は従来の見通しの延長線上にあるものですが、その達成に向けた取り組みをGX関連制度で明確にしているといえます。

原子力については、国が安全な再稼働や新増設にコミットしない限り、電気事業者も投資を進めにくい状況です。それが、この法律によって方向性が示され、安全な再稼働に向けて動き出しやすくなったと言えるでしょう。

一方、再生可能エネルギーについても、従来の固定価格買取制度(FIT)やフィードインプレミアム制度(FIP)といった仕組みを強化し、再エネ事業者が十分なリターンを得られるような環境整備を進めていくことや、洋上風力発電における海域の利害調整への国の関与などが盛り込まれ、導入促進に資する内容になっています」

全体としてこの法律は、①まず再生可能エネルギーが第一で、原子力は安全を確保できる範囲で最大限活用し、残る部分を化石燃料でやっていくという長期の見通しを示している点、②再生可能エネルギーも原子力も、国が制度的に支え、責任を持って推進していくという姿勢を政策的な裏付けを持って明らかにしている点に特徴があると、島田教授は捉えている。

ただし、原子力の活用を図る措置について、賛否両論があったことを認識すべきだとも指摘する。

「GX脱炭素電源法を巡って賛否が大きく分かれたのが、原発の運転期間について、東日本大震災後、他律的な要素により停止していた期間をカウントから除く措置を電気事業法のもとで認める点です。福島第一原子力発電所の事故を踏まえ『このような緩和措置は本当に妥当なのか』という厳しい意見と、原発の新増設が難しい以上、脱炭素を進める上で既存施設を可能な限り長く活用することが現実的だとする意見との間で、激しい対立があったことも認識する必要があります」

民生部門、需要サイドからの脱炭素のアプローチも非常に重要

GXについて政策的な枠組みから見ると、どうしても大企業や産業界に関わる施策に焦点が当たってしまう。しかし、脱炭素の実現に向けては、生活者の行動変容も重要なポイントだろう。

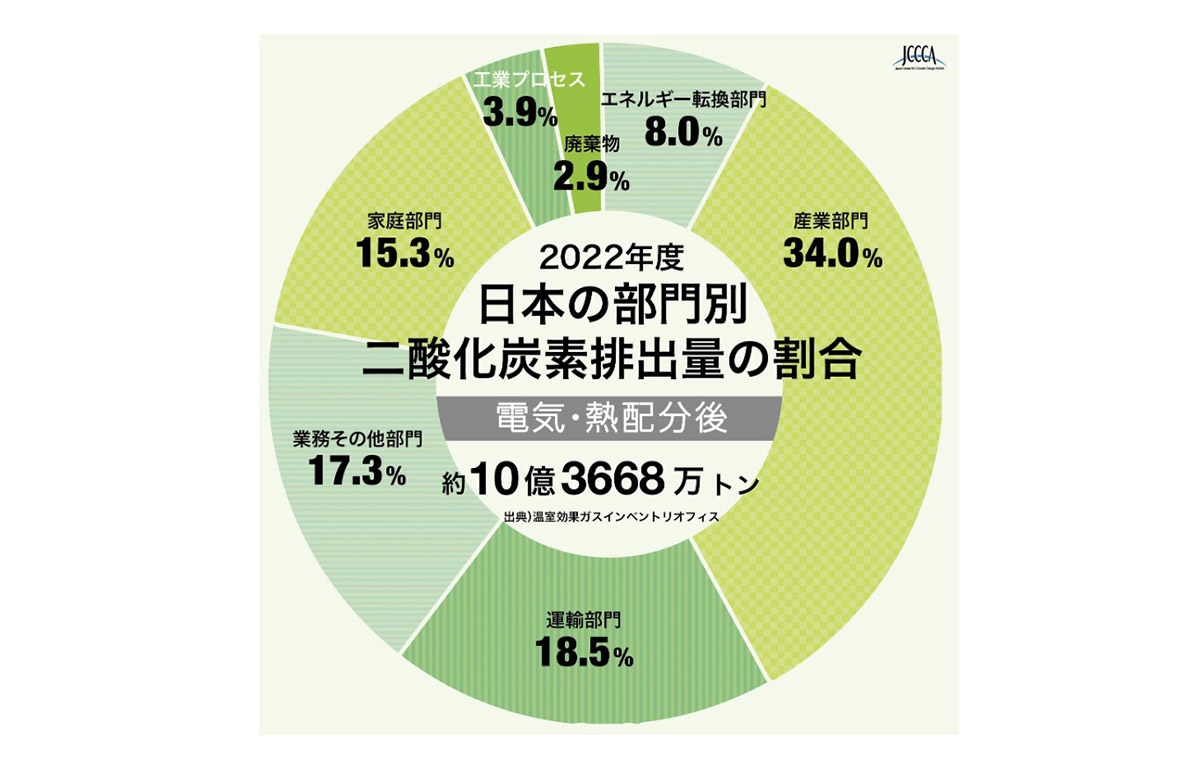

「居住空間、オフィス、商業施設といった民生部門は、CO2排出源として大きな比重(2022年度で約33%)を占めており、同時にCO2排出量が減りにくい部門でもあるため、需要サイドからの脱炭素のアプローチも非常に重要です。

エネルギーの使い方として、近年、注目が高まっているのが『デマンドレスポンス(DR)』です。デマンドレスポンスとは、企業や家庭など電力の需要を所与とするのではなく、電力の供給状況に合わせて使用量を制御する取り組みのことです。家庭に当てはめた実例としては、太陽光パネルと蓄電池をセットで導入し、たくさん発電する時間帯(市場価格は安い)に蓄電しておいて、貯めておいた電気を電気の供給が不足する時間帯(市場価格は高い)に市場に流して再エネを無駄なく使い切る取り組みです。

最近ではEVの普及も進み、自家用の太陽光発電で発電した電力を、EVのバッテリーに蓄えておくという家庭も増えています。企業でも、再エネの余剰が発生しやすい時間帯に工場・設備の稼働率を上げるといった事例が見られます。

生活者や中小企業がライフスタイルや事業活動を変革して、再エネの余剰を無駄にせず最大限活用する需要側の工夫、取り組みが、これからは非常に重要になってきますし、もっともっと広げていかなければならないと考えています」

行動変容で民生部門のCO2排出実質ゼロを目指す「脱炭素先行地域」

最後に、島田教授自身の脱炭素に向けた活動を紹介しておこう。島田教授は、福島第一原子力発電所の事故以降、「エネルギーを“自分ごと”として捉えるための具体的行動や仕掛けづくり」に積極的に取り組むようになったという。

その一つが、「脱炭素先行地域」の活動だ。「脱炭素先行地域」とは、2030年までに、家庭、オフィスなど民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを目指す、〝脱炭素の特区〟のような地域ぐるみの取り組みで、現在、全国80超の地域で活動が始まっている。

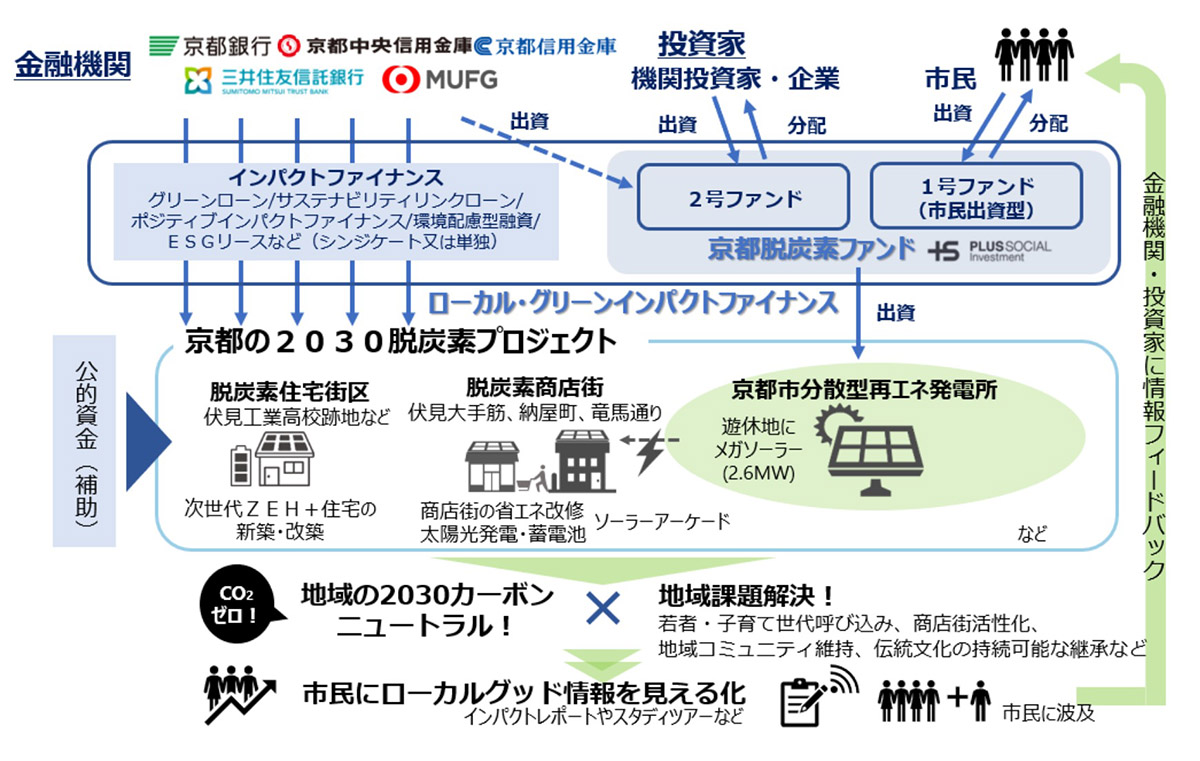

「民生部門の電力は、再エネの活用や徹底した省エネなど今ある技術でCO2排出実質ゼロを実現することが可能です。たとえば、大手住宅メーカーの新築住宅ではZEH(ゼロエミッションハウス)が標準となりつつあることはその証左でしょう。このような既存技術をフル活用した脱炭素を、地域の企業、生活者、電気供給者、自治体が一体となって進めることで実現し、特区以外へのドミノ倒しモデルにしていこうと取り組んでいます。私は京都市の脱炭素先行地域の活動に関わり、脱炭素修学旅行や環境負荷の少ない国際会議の普及事業に着手しているところです。

ライフスタイルを変えていくという面では、環境省が推進している『デコ活』という運動もあります。『デコ』は、脱炭素という意味の『Decarbonization(デカーボニゼーション)』と『Eco(エコ)』を組み合わせた新しい言葉です。脱炭素に貢献しながらウェルビーイングを高めていくアクションを暮らしの中に取り込んでいこうという運動で、私自身、この『デコ活』を浸透させていきたいと考えているところです。

研究活動においては、エネルギー消費の『見える化』、利用者が自らのエネルギー利用に対して意識を高め行動変容がおきやすい環境づくりの実証を進めていこうと考えています」

政府は、GXに関して大きな制度改革を進めた。しかし、脱炭素社会への移行には、需要者側の取り組み、地域での取り組みが不可欠だ。地球環境の保全、そのための脱炭素の実現は、重要、喫緊の課題であり、エネルギー消費者一人ひとりが、考え、行動すべきときにきている。

島田幸司

2003年 京都大学大学院環境工学専攻博士後期課程修了。博士。1986年~2003年 環境省等に勤務、2003年~立命館大学経済学部教授、現在に至る。環境経済・政策学会、行動経済学会等に所属。環境省温室効果ガス排出削減等指針検討委員会座長、京都市環境審議会地球温暖化対策推進委員会委員長等を歴任。主要著書に「SDGs時代の食・環境問題入門」(共著、昭和堂)、主要論文に "Low or No subsidy? Proposing a regional power grid based wind power feed-in tariff benchmark price mechanism in China, Energy Policy, 146, 111758 (2020)"、"Impact of learning on energy consumption and energy efficiency: Empirical evidence from manufacturing industry, Journal of Cleaner Production, 492, 144843 (2025)"(いずれも共著)など多数。