ビジネスパーソンを中心に「大人の教養」の重要性が叫ばれている。哲学、歴史といったジャンルの書籍が、書店の売上ランキングの上位を占めることも増えた。そんな時代の中で、教養としてあらためて理解を深めるべきトピックとして「漢字」を挙げたい。

デジタルデバイスの進化のなかで、我々が日々の生活で触れる「文字・漢字」の量は飛躍的に増えている。一方で漢字は「記号化」し、本来の意味を超えるような解釈を含めて一人歩きをしているようにも見える。

今回は、漢字学の権威・白川文字学の最新研究事情から、現代日本人が失いつつある“教養としての漢字”を考える。

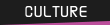

「史」「告」などにある『口』が『口』ではない。漢字の新しい世界を開いた白川静

漢字には、その文字体系が成立した時代の生活や思想、哲学が反映されているのはご存じの通りだ。それに加え、特に漢字の成り立ちにおいて「背景にある宗教的・呪術的なもの」に着目したのが、立命館大学名誉教授で、文字学の権威として知られる故・白川静であった。立命館大学文学部、白川静記念東洋文字文化研究所の萩原正樹教授に、白川静の研究において、何が画期的だったのかを聞いた。

「白川の研究成果を象徴するものとして、『口』という漢字の成り立ちの解明があります。口という文字は『人間の口の形』が元になっていると考えられていました。ほとんどの読者の方が今もそう信じているのではないでしょうか。しかし白川は、それに違和感を感じていました」

漢字の成り立ちについては、中国で西暦100年頃に書かれた『説文解字』という文献が著名であった。例えば「告」という字は「牛」と「口」を合わせた字で、「牛はものが言えないので、何かを訴えようと口をすり寄せてくる意味」とされていた。

「それに疑問を持ち続けていた白川は、紀元前に中国で使われていた甲骨文字や金文という古い文字の研究に没頭します。その中で、文字学の常識を覆す大きな発見をするのです。下の図をご覧ください。

『口』という字を『人間の口』ではなく、神への手紙を入れる器(サイ)であったと考えると、さまざまな漢字の成り立ちで整合性が出てきます。白川はサイを含む古代文字から、関連する文字の意味を探るという気の遠くなるような作業を進め、文字学を進歩させたのです」(萩原教授)

中国で生まれ、三千数百年にわたって伝えられてきた漢字について、画期的な研究と発見が日本で行われたことは、極めて大きな功績である。そして今、「白川文字学」が新たな漢字学習の方法として、活用され始めている。

白川静が理想とした漢字教育が『類推する力』を鍛える

立命館小学校では、白川が理想とした「成り立ちとつながりで漢字を学ぶ」という理念を取り入れた「漢字シート」を漢字教育に取り入れている。立命館大学大学院教職研究科准教授で立命館小学校の後藤文男学校長に聞いた。

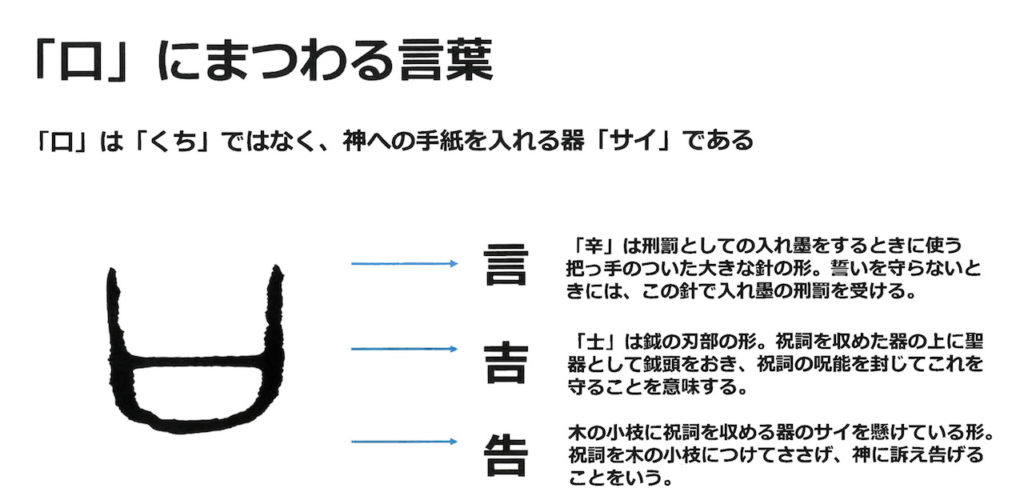

「これは『祭』という字の成り立ちと関連する文字のつながりを学ぶページです。『祭』は『肉』・『右手』・『お供え物の台』の三ツのパーツからできています。『右手』で『肉』を『お供え物の台』の上に置く形が『祭』です。神様にお願いごとをする日は神様の大好きなお肉を捧げて願い事を聞いてもらおうとした古代の人たちの思いが字に込められています」

なるほど、漢字を構成するパーツやその位置がすんなりと理解され、古代の宗教的なイベントが脳裏によぎる気さえする。その祭に屋根がつけば神の言葉に耳を傾け「察する」場所が現れる。神が宿る「大木や大岩」の前に社を作ってお祭りをする。そのお社の先は人が入ることのできない神の領域。人が入れるぎりぎりの場所、「際(きわ)」であることを表す。

では、漢字の成り立ちに立脚した教育は、どのような効果を生んでいるのだろうか。

「漢字がパーツの集まりで出来ていることに気づくと未習の漢字を見る目が変わっていきます。既習の漢字と同じパーツがあれば同じ『意味』を持っているのではないか、同じ『音』で読めるのではないかと様々に類推しながら漢字を探るようになります。漢字を学ぶことで、物事を分析的に見、想像力を鍛えていくことにつながるのではと考えています」

「それは、即効性はないかもしれないが、じわじわと体の体質を変えていく漢方薬のようなものだ」と後藤学校長は言う。効率的に大量の文字を覚え込んでいくのではなく、さまざまな文字をつなぐ糸をたぐりながら、有機的に学び、いつしか学び方そのものを変えていく。

「類推し、仮定し、納得する」という学習の中で、まさに問題解決能力が育まれていると言っても過言ではない。

白川文字学は大人の教養という意味でも大きな意味を持つ。かつて苦行のように漢字を書いて覚えた記憶がアップデートされるほど、漢字の生まれた歴史と歩む「新たな学び」は奥が深い。興味を持たれた方は、白川が初めて一般向けに書いた著書『漢字―生い立ちとその背景 (岩波新書)』と講演録を収めた『桂東雑記』等から当たってみてはいかがだろうか。