今年9月に開幕するラグビーワールドカップ2019。日本代表は史上初のベスト8入り、すなわち決勝トーナメント進出を目指す。重責を担う代表31人のキャプテンは、前回大会に引き続きリーチマイケル選手だ。チーム全体の外国出身者も過去最多の15名となり、「史上最強」との呼び声高い日本代表にかかる期待は大きい。

【関連記事】 >> ラグビーW杯で考える「ビデオ判定」 スポーツ好きなら知っておきたい「レフリー」の話

外国人選手の多い代表チームは日本だけではない

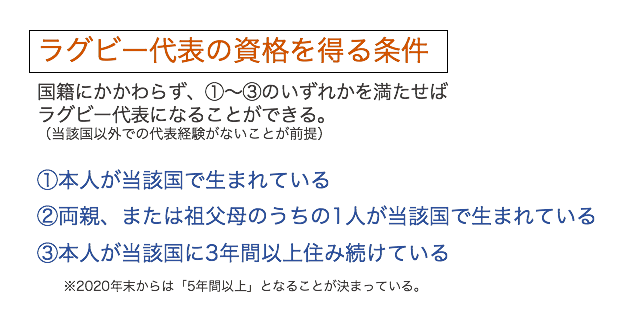

外国出身者の多いチーム編成が可能なのは、オリンピックやサッカーのワールドカップなどとは異なり、ラグビーでは代表選手になるのに代表国の国籍は必要ないからだ。次の①〜③のいずれかの条件を満たせば、当該国の国籍がなくても代表になることが可能で、外国人選手の上限数(いわゆる「外国人枠」)も存在しない。

ラグビーにおけるこのような代表規定は、オリンピックなどが採用するいわゆる「国籍主義」と対比して「協会主義」と呼ばれる。各地域のラグビー協会に所属する選手が、国籍にかかわらず代表になれるからだ。

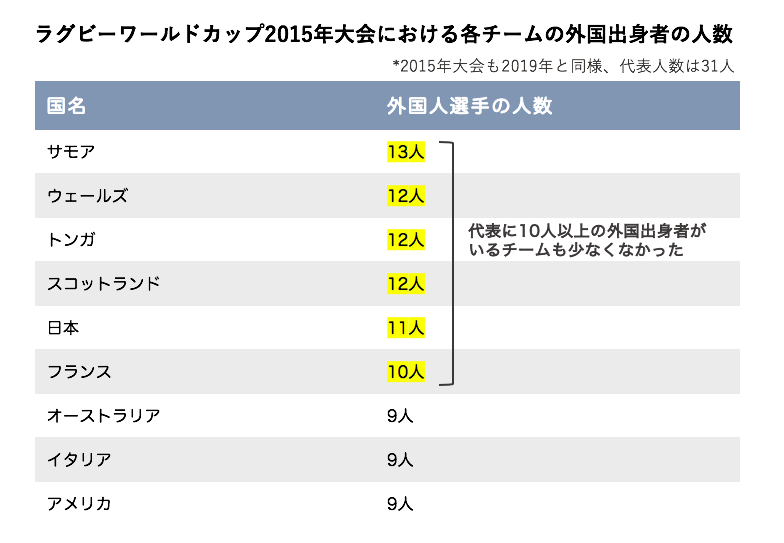

実際、外国人選手が多いのは日本代表だけではない。2015年のワールドカップでは、日本を含めた6チームにおいて代表の外国出身選手が10人を超えた。その目的はもちろん、チームの実力強化だ。日本では、故平尾誠二氏によるチーム改革をターニングポイントとして外国人選手の積極起用が始まり、その方針が現在のチーム編成にも影響を与えているという。

代表規定の背景には、大英帝国の特有事情

では、他のスポーツや国際大会とは違って、なぜラグビーは国籍主義を採らないのか? スポーツ社会学を専門とする松島剛史准教授(立命館大学 産業社会学部)は「代表規定には、ラグビー発祥地である大英帝国の歴史が関係している」と明かす。

ラグビーの世界では「ワールドラグビー」という国際組織が世界各地のラグビー協会を取りまとめている。その歴史を紐解くと、前身の組織(IRFB)が誕生したのは今から約130年前の1886年。長らくイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドという大英帝国内部の4カ国だけが所属するローカルな組織で、国同士の国際試合の管理が主な役割だったという。

そのIRFBで1890〜1910年代にかけて俎上に載せられたのが「植民地出身者の代表資格」という問題だ。パクス・ブリタニカと称される繁栄を誇った当時の大英帝国は、オーストラリアや南アフリカなど多くの植民地を抱え、そうした植民地にルーツを持ちながら英国本国に暮らす者もいた。彼らの中にはラグビーを楽しむ者もおり、本国の各代表チームに入ることを望む、あるいは周囲からそれを望まれたケースもあったのだろう。植民地出身者が本国で代表になることを認めるか否か、決める必要が生じたのだ。

そこでフォーカスされたのが「出生」と「居住」という二つの観点だ。出生については、両親が当該国で生まれていれば、たとえ本人が植民地で生まれていても当該国の代表になれるという血統の考え方も含んでいた。また、1910年ころには当該国に2年間居住していれば代表になれることも決まる。

また、現在のワールドラグビーは「一度ある国の代表として試合に出た選手は、他国の代表になることはできない」と定めているが、実はこの規定も歴史が古い。制定されたのは1892年のことで、(*)紆余曲折を経ながら現在に受け継がれている。このため、日本代表として国際試合に出場した外国人選手は、たとえ母国の国籍を保持していても日本以外の代表になることはできない。

以上のように、国籍を重視しない代表規定の骨子は、広大な植民地を有していた大英帝国の事情に影響を受けながら、1世紀以上前には出来上がっていた。この規定はその後、南アフリカやオーストラリアなどの旧植民地、フランスや日本などの非英国系の国々が加盟するにともない、世界的なスタンダードとなっていった。

(*)ある国の代表になった後に、他国の代表になることができる時期も存在した。日本代表ヘッドコーチのジェイミー・ジョセフはこの時期、ニュージーランド代表としてプレイした後に日本代表としてもプレイしている。

多文化社会のヒントはラグビー代表にあり

ラグビー代表規定が古い歴史を持つとはいえ、日本はそもそも二重国籍や多重国籍を認めない国であり、オリンピックを軸にスポーツが発展し、国籍主義に長い間慣れ親しんできた。「日本国籍を持たない日本代表」に違和感を覚える人もいるかもしれない。

しかし松島准教授によれば、たしかに同規定は日本で出生した者だけで代表チームを作れる自由さも備えているが、現代の多国籍・多民族的な日本代表は、日本でダイバーシティ(多様性)を推進するシンボルとして期待されているという。たとえば、日本代表としての誇りを持ち、日本文化になじもうと献身する外国出身者の姿や、国籍を越えたチームの団結力などがさまざまに報じられている。

また、日本との対戦が予定されているアイルランド代表も特徴的だ。サッカーでは、アイルランド代表(アイルランド共和国)と北アイルランド代表(イギリス領北アイルランド)の2チームが存在するのに対して、ラグビーでは、両地域が国境を越えて一つになった『アイルランド代表』が存在するのだ。既存の国籍や国境にこだわらないラグビーの文化をまさに象徴しているチームといえるだろう。

「出身国や国籍がさまざまな選手たちが一つの勝利を目指して戦う姿は感動的で、国籍にとらわれないスポーツ文化や社会の姿を考える契機になるはずです。しかし同時に、一言で『外国人』といってもその置かれている境遇は一様ではなく、厳しい労働条件や生活環境の中で暮らす外国人も日本には大勢います。そうした理想と現実のギャップに目を向け、より望ましい文化や社会のあり方について考えることが大切です」(松島准教授)

もともとは大英帝国特有の事情によるローカルルールに過ぎなかった、ラグビー代表規定。それが全世界に広がり、今では多文化社会におけるある種のシンボルを作り出すまでに至ったのは興味深い。今回のワールドカップは、私たちをあるべき多文化社会に導く『社会の駆動力』になるだろうか。日本初開催のワールドカップにかかる期待は大きい。

>> 松島准教授の他の記事も読む

ラグビーW杯で考える「ビデオ判定」 スポーツ好きなら知っておきたい「レフリー」の話

サッカーW杯が行われる「カタール」はどんな国? スポーツで先進国を目指す戦略とは

松島剛史

埼玉県生まれ。立命館大学産業社会学部スポーツ社会専攻 准教授。博士(社会学)。専門はスポーツ社会学。スポーツがどうして世の中に浸透しているのかという素朴な疑問から、ラグビーを中心に研究をしている。主な著作に“From the 2019 Rugby World Cup to Tokyo Olympics and Paralympics; Nationalism and Diversity”Challenging Olympic Narratives, Japan, the Olympic Games and Tokyo 2020/21,(Ergon,2021)など。