ロボットがさまざまな場面で人間の能力を拡張し、私たちの暮らしをサポートする時代が始まりつつある。人手不足などの社会課題解決に向けて、近い未来、ロボットはさらに実世界に溶け込み、人間と「共生」する存在になることが期待されている。危険な場所での作業・力仕事のサポートなどはもちろん、マーケティングなど「人の心を動かす」分野においてもその活躍が求められる。しかし、私たちはロボットの話すことを信頼し、対話する相手として認めることができるだろうか?

株式会社サイバーエージェントの「AI Lab」研究員であり、立命館大学 総合科学技術研究機構 客員准教授を務める岡藤 勇希氏は、人間とロボットのコミュニケーションを考える研究者だ。今回は、岡藤氏にその研究と目指す世界について話を聞いた。

人間とロボットの間にある、心理的な「壁」

――先生は現在、人間とロボットのコミュニケーションをメインに研究されていますが、これまで自動運転技術についての研究経験も長く積まれていますね。

自動運転についてはさまざまなテーマやトピック、技術要素があるのですが、私が取り組んできたのは人間の行動解析です。例えば、知り合いの車に初めて乗ったとき、「ブレーキのタイミングが遅くて、運転がちょっと怖いな」などと感じた経験はないでしょうか。それは極めて感覚的なもので、人によって違う曖昧なものですが、自動運転を実現するためには指標化し、どんな運転なら多くの人が怖いと感じないのか明確化していく必要があります。皆に乗りたいと思ってもらうには、ただ「安全な運転」を自動化するのではなく、いかに“人間らしい”安全運転にするかが重要なのです。そのためには、ドライバーがどのように状況を判断しているのか、何を感じているのかなどを深く知る必要があります。

――「人間の感じ方」という定量化しづらいものを探るという点で、現在の研究内容に繋がっているのですね。

はい。現在メインとする研究テーマは人間とロボットのコミュニケーションですが、両者の間には、いまだ壁が存在しています。例えば、道案内をしてくれる人型ロボットが観光地に立っているとして、気軽に話しかけようと思いますか?

――…うーん。ちょっと照れくさいかもしれません。

家の中なら、スマートフォンのAIなどに話しかけることがある人も、外だと抵抗を感じる人が多いのです。つまり「人目のあるところでロボットと話すのは恥ずかしい」という意識が人間側にあるということ。それは、「話しかけても、対話が成立しない(失敗する)かもしれない」という不安や、「ロボットに話しかけるという行動は、まだ一般的ではない(だから変に見られそう)」といった心理に起因するのでは、と考えられます。

私は、将来的にロボットがどこにでも当たり前のように居る社会を作りたいと考えていますし、社会課題解決に向けて、それが求められているとも感じています。ですから、人とロボットのコミュニケーションにおいて壁となっている、これらの心理的なハードルをクリアするための研究を重ねているのです。

リアルなフィールドで、ロボット活用の可能性を探る

――そうした研究はどうやって進めているのですか?

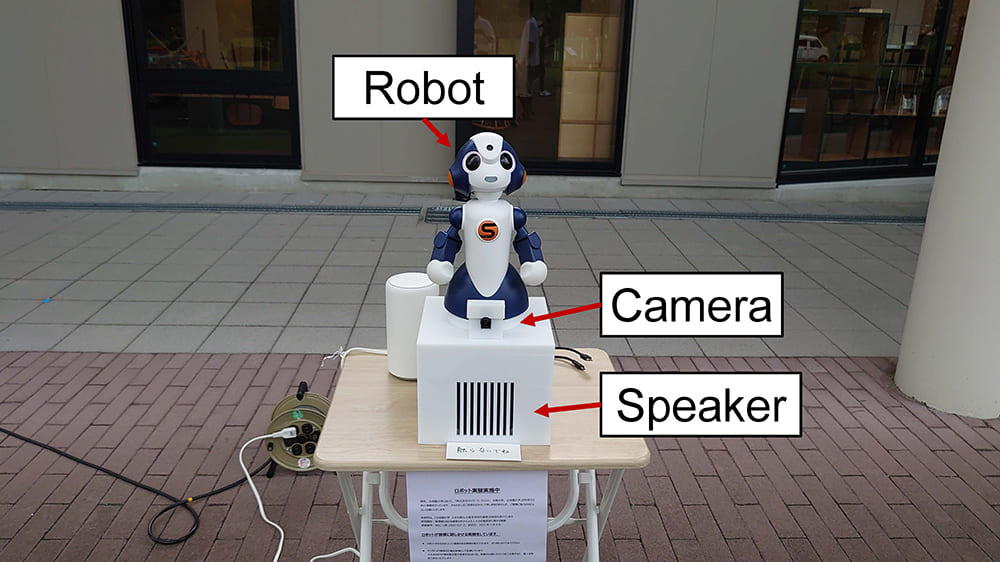

実証実験が研究の根幹です。研究室レベルでうまくいったケースでも、社会に投入してみるとうまくいかないケースが多くあり、リアルなフィールドで行うことが重要と考えています。

先ほどの「恥ずかしさ」の軽減に関する実験では、1つの成功がありました。多くの学生が行き交う大学の通路にロボットを置き、通行する人に「話をしようよ」などと呼びかけ、どのくらいの人が立ち止まってくれるかという実証実験を2つのパターンで行ったのです。1つ目のパターンは、ロボットを1台のみ設置。2つ目のパターンでは3台設置し、うち2台では“サクラ”の人間がロボットと対話している状況を作りました。するとサクラを置いたパターンの方が、利用率が向上する結果となったのです。

「ここはロボットと話す場所であると周囲が認識しており、自分の行動が特異であると注目されることがない」という状況が、恥ずかしさの軽減に役立ったと考えられます。

――ロボット利用の心理的ハードルを下げる糸口が見えそうですね。

もう1つ面白い実験があります。街の小売店にロボットを置かせてもらい、ロボットが接客するという実験を行ったのです。実は声優さんにお願いし、裏からロボットを通してお客さんと会話をしてもらいました。当初お客さんは微妙な反応でしたが、お客さんに店員とロボットが仲良く会話する様子を見せたところ、その反応が劇的に変わったのです。「店員さんと対話できるロボットだから、信用できる」と捉えられたのか、それ以降ロボットが推薦する商品の売上が伸びました。実験期間が終わっても、「ロボットを残してくれないか」と店長さんにお願いされるほど、店の販売に貢献する戦力となったのです。

今回は声優さんを起用した対話でしたが、ここ数年、自動応答の仕組みは急速に発展しています。音声技術がさらに発展すれば、「人間と親しいロボット」を周囲に意識付ける方法は、ロボット活用の1つの方向性になりうるのではないかと考えています。

「ロボットの話を聞いてくれる」土壌をいかに作るか

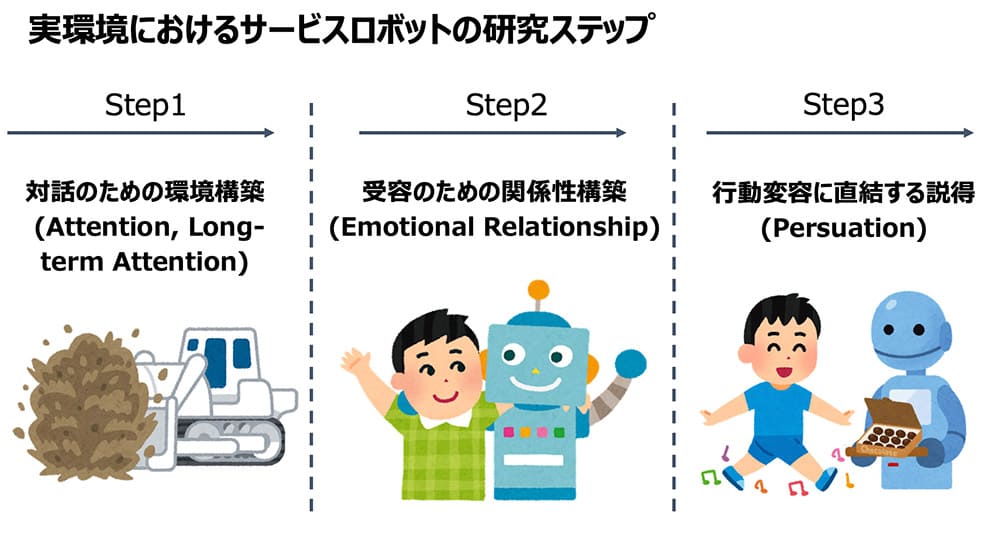

ロボットが人の行動を変えられる存在となるまでには、下図のようなステップを辿ると考えています。先に挙げた実験も含め、現在はほぼStep1に関する研究に取り組んでいますね。実は以前にStep2やStep3を見越した実験を行ったのですが、ほとんどの人がロボットの話に関心を持たず、話を聞いてくれる土壌を作るStep1ができていないことを痛感しました。人間とロボットのコミュニケーションについては、世界中でさまざまな研究が行われていますが、研究室の中で完結していることが多いのが現状。いかにフィールドで結果を出すかが、Stepを進めるために重要だと考えています。

また、話を聞いてもらうためにはどんな機能が必要か、ロボットの身体性拡張についても研究をしています。移動やジェスチャー、表情、音声などロボットが表現できることは増えています。それらをどのように生かせばStepの進行に結びつくのか、さまざまな角度から研究を進めています。

――先生は、ロボットそのものを製作することは考えていらっしゃらないのですか。

それは、コストの面からも考えていません。商用に使う場合、ロボットは既にある市販のものを活用した方が、効率が良いと考えています。ロボットの活用方法やコミュニケーションの取り方に、私たちの研究成果が生かせればと考えています。

――先生のこうした研究のモチベーションは、どこから生まれているのでしょう。

私は幼いころから、映画やアニメ、SF小説など、ロボットが出てくる物語が大好きでした。ロボットが社会に溶け込み人間と共存する姿を見て、そんな社会を実現したいと考えるようになりました。ロボットと人間の距離を近づけたい。ロボットが人を感動させるコミュニケーションはどうしたら生まれるのか、考えることにとてもワクワクするんです。

――いまは民間企業の研究者であり、大学にも籍を置かれていますね。両者で研究することについて、どのように感じていますか。

民間企業の場合、研究にスピード感がありますね。そして目的が明確で、優先順位の高い研究から進めます。私が所属するサイバーエージェントは、サービスロボットが将来重要な広告媒体になると考え、人との対話などの研究に力を入れています。

一方、大学は研究に優先順位がないため、研究の多様性が確保できると感じています。私が取り組んでいるテーマは、さまざまな分野の研究者の知見が必要なことも多いですから、多くの研究者と繋がれることも、大学の魅力の一つです。立命館大学の場合、規模が大きく研究者の数も多いですし、研究者が組織横断で1つの大きなテーマに取り組めるR-GIROという仕組みなどもあり、そうした連携が取りやすいことはありがたいですね。

今後は少子高齢化が進み、ますます労働をサポートするロボットの存在が重要になってくるでしょう。ロボットが人に自然に受け入れられ活躍できることで、忙しすぎる社会が楽になる、そんな世界を実現していきたいと考えています。

――本日は、ありがとうございました。

撮影/貝本正大、取材・文/馬場 均、特集表紙イラスト/宮岡瑞樹

岡藤勇希

神戸大学工学部機械工学科卒業。神戸大学工学研究科機械工学専攻博士後期課程修了。イギリス・リーズ大学,Visiting Researcher、日本学術振興会 特別研究員、大阪大学招聘研究員、立命館大学情報理工学部情報理工学科助教などを経る。2022年からCyberAgent AI Labリサーチサイエンティストと立命館大学客員准教授を兼任する。