2020年から続くコロナ禍においては外食や飲酒が制限され、息苦しさを訴える声が相次いでいる。不自由さを強いられたことにより、「食」が持つ栄養摂取以外の意味に、私たちは気付き始めたのではないだろうか。

そもそも、私たちはなぜ食べるのだろう。

それを探るため、南極越冬生活や模擬火星空間など、あらゆる物事が制限される「極地」に身を置いてきた極地建築家の村上祐資氏にインタビュー。日常のさまざまな要素が極限まで削ぎ落とされる極地では、人間の真のあり方が浮き彫りになる。そこで見えてくる「食」の意味とは? 村上氏の経験談を通して、改めて考えていく。

目次

人の営みの本質を探る、「極地建築家」という仕事

極地建築家の村上祐資氏は「人が暮らすとはどのようなことなのか」を踏査するため、2008年から1,000日以上を「極地」で過ごした。なかには南極越冬隊として昭和基地に15カ月間滞在した経験や、アメリカ・ユタ州の砂漠や北極圏デヴォン島で行われた模擬火星実験生活への参加経験もある。極地空間での生活の多くは、閉鎖空間での生活だ。南極の場合は1年間外部からの補給がなく、火星生活の場合は大気が非常に薄いという設定があるためである。

極地の閉鎖空間では当然、著しく自由が制限される。食に関して言えば、持ち込める食料の量や内容が制限されるほか、長らく生鮮食品を口にできないことや、エネルギー摂取を最優先にしたレーション(携帯用の栄養食品)を食べ続けなければならないこともある。そのような環境下で、「食べる」という行為はどんな意味を持つのだろうか。

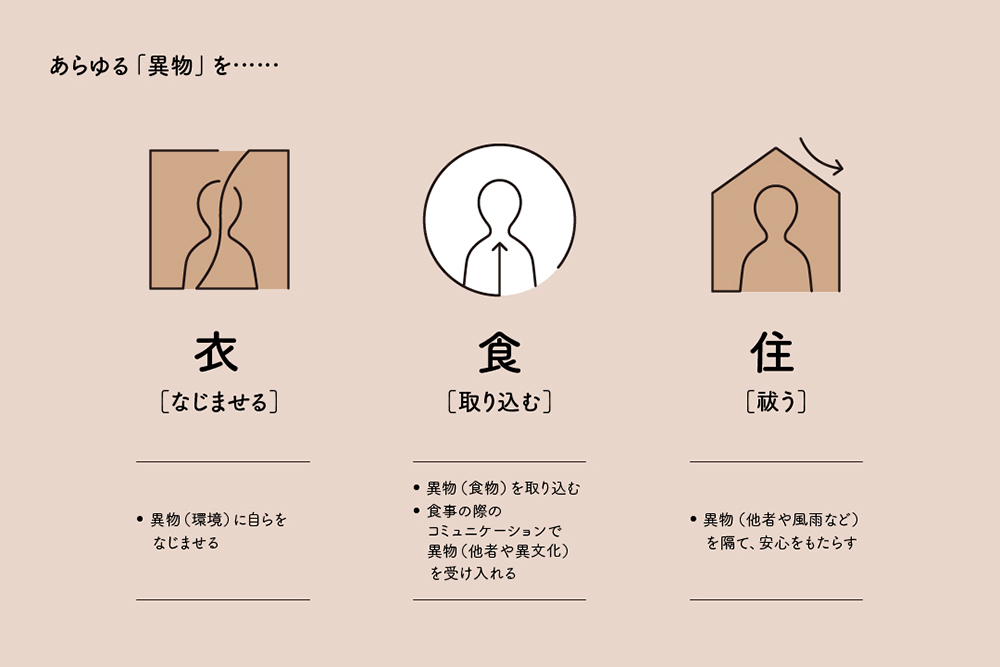

食べることは「異物」を取り込む行為

まず村上氏は、食を含んだ人の暮らしのすべては「異物」と折り合いをつけることだと定義する。異物とは自分以外のあらゆる事象のこと。物質だけではなく、文化や習慣、言葉なども含む。暮らしを衣食住の三つのトピックに分解して、異物との関係性を説明してくれた。

「まず『衣』は、異物に自分をなじませるものです。組織の中では制服を、寒ければ防寒着を身につけることで人は環境という異物に自分をなじませることができます。次に『住』は異物を祓うもの。住居は脅威となるものやしがらみから私たちを隔ててくれます。家に帰ってお風呂に入りたくなるのは厄介なものを取り払ってさっぱりしたいという意味もあるのではないでしょうか」

そして「食」には、異物を取り込む機能があるという。

「食材自体が身体にとっては異物ですが、もっと象徴的な意味での異物も取り込みます。例えば異文化。文化の多様性は食卓の上で特に露わになりやすい。大勢の人と食卓を囲む場には、ヴィーガンもいれば、異なる宗教や異なるテーブルマナーで育った人もいる。ときにはお互い不快感を覚えることもありますが、共に食べるという行為はそういった異物を取り込んで身体の中に同化させることができるんです」

村上氏は、外国籍のクルーに和食のレトルトをおすそ分けすることで、自分がどんな文化圏で育った人物なのかを理解してもらった経験もあるそう。食べることは相手を丸ごと取り込むコミュニケーションなのだ。

人の「素」が見られるのも、食の機能の一つ

村上氏は食のもう一つの機能として、人の「素」を覗くことができる点についてもエピソードを教えてくれた。派遣される人数の限られている極地では、クルーの一人ひとりが何らかの役割を担う。多くの時間を各々の作業に費やすため、食事時間は互いが顔を合わせる貴重な機会。そこでは、ミーティングなどでは窺い知れない「素」が垣間見えるという。

「食事の時間は、他人の小さな変化に気付きやすい。あの人の顔色が悪いんじゃないか、何か悩んでいることがあるんじゃないかといったことです。極地ではそういった微妙な健康状態の変化や気分のムラを早期に発見することが重要なんです。例えば、宇宙船の維持装置のメンテナンスを担うクルーが精神的な不調を抱えていたとして、それを本人が言い出せず、誰にもケアされないまま放置されていたら、酸素の供給機が動きを止めてしまうかもしれないし、水漏れが発生しても対応できないかもしれない。お互いの心身のケアを担うことは、極地を安全に過ごすことにつながるのです」

極地のような致命的な状況には至らないまでも、私たちの生活では家族などの同居人との食事の時間はストレスの原因になることが少なくない。自分以外の異物とどう折り合いをつけるか、素をどう受け取るか…。食の機能を知ることは、私たちの日常を健やかに過ごすためのヒントにもなりそうだ。

食事は、1日の中に「節目」をつくる装置になる

ステイホーム生活において私たちは「時間の使い方の変化」に対してもストレスを感じている。日々のオンタイムとオフタイムの区切りが曖昧になり、疲れが抜けないと感じる人は少なくないだろう。極地の閉鎖空間でも状況は同じ。そこで重要なのが「節目」だと村上氏は言う。

「気分を切り替える機会が少ない極地では、1日3回決まった時間に食事を摂ることが『時間の節目』になるんです。衣服を取り替えることも節目をつくる方法の一つですが、着替えるかどうかは個人の判断に依存します。『自分は着たきりでいいんだ』と思えば着替えない。対して、食事は一定の時間になったら勝手にお腹が空きますから、自然に節目をつくることができるんです」

食事の時間になれば、作業を中断して道具を手放す。手を洗う。食卓の上をきれいにして料理を並べる。食べ物が舌の上にのれば、脳に新しい刺激が生まれる。一連の流れで気分が切り替わる。

「節目は意識してつくろうとすると心に負担がかかり、ストレスになります。意識することなくごく当たり前のように節目を持つことが理想的です」

例えば「いまからは明るい気分で過ごす時間」というルールを作っても意思だけで気持ちを切り替えることは難しい。節目をつくるには食事のような「装置」が必要なのだ。

また、食事に限らず、生活の中に節目をつくることはメンタルを守ることにも役に立つと付け加えてくれた。

「極地にはタフなタイプが集まることが多いのですが、長い閉鎖空間での生活に疲れてメンタルを病んでしまう人は少なくありません。極地での生活は気分の切り替えが難しく、負の感情を引きずりやすい。頑張って気持ちを切り替えてみようと思っても、視界に映るのはいつも同じメンバー、同じ景色、同じ環境です。そうしたなかでメンタルを保てるのは、食事、着替えや入浴など日常の当たり前の節目を大事にしているタイプなんです」

極地で避けられない、「飢餓感」との向き合い方

次に、閉鎖空間での食の意味を考える上で避けられないキーワード「飢餓感」について考察してみたい。補給が困難な極地では、基本的に最初に持っていった食料だけが滞在中の命綱だ。お腹いっぱいおいしいものが食べられれば飢餓感は避けられるように思えるが、村上氏によると問題はそう簡単ではないようだ。

「笑い話のようなエピソードがあります。南極基地にいたとき、ある乳酸菌飲料を飲むことがクルーの中で習慣化しました。習慣化したきっかけは、ただ冷蔵庫にあったから。その飲料は栄養的に必須だったわけではなく、日本にいるときなら毎日は飲まないようなものでした。当然、みんなで毎日飲めば残量は減っていくんですが、あるタイミングでクルーが在庫が『なくなる』ことを意識しだした。その途端に隊全体が飢餓感に見舞われたんです。基地全体の重要な会議でその消費量を巡って議論をしたこともありました(笑)」

生きるための必需品ではないはずのものが引き金となり、一大事に至った経験を振り返って村上氏はこう語る。

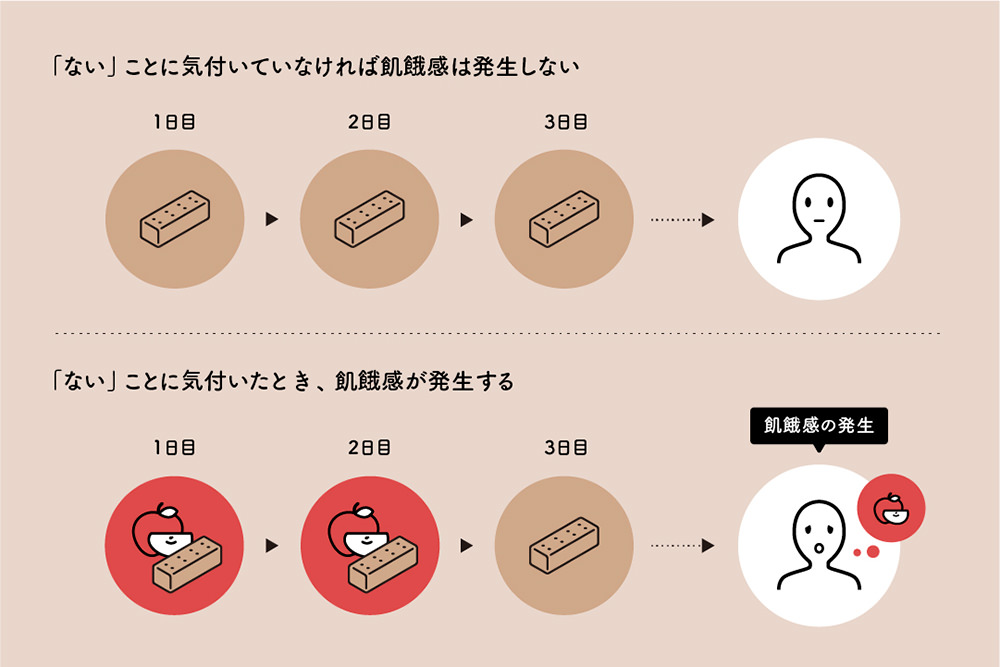

「飢餓感が発生するのは、人が『ない』ことに気付いたときなんです。人は一度『ない』と気付くと、冷静に考えれば不要なものまで『絶対に欲しい!』という気持ちになります」

さらに極端な例でいえば、毎日レーションを食べ続けなければいけない状況と、シェフが帯同して食事にバリエーションがあるときの状況を比較すると、シェフが帯同したときのほうが飢餓感のトリガーが生まれやすいという。

「状況に納得さえしていれば食事にバリエーションや贅沢さがなくても飢餓感は生まれにくい。北極圏での滞在時は輸送の困難さからほぼレーションを食べていましたが、クルーは状況に納得していたので不満は出ませんでした。対してシェフがいる滞在では可能性が広がるぶん、飢餓感が生じやすいんです」

「本当の目的」を認識することで、飢餓感は遠ざけられる

では、極地で飢餓感が生じてしまったらどう対処するのだろう。なくす方法はあるのだろうか。

「一度生じてしまった飢餓感は消せません。でも、欲求の矛先を変えることで飢餓感を遠ざけることはできます。例えば、『◯◯を食べたい』という欲求を、『無事に実験を終わらせて安全に帰還したい』という目的に切り替えるといったことです」

つまり、小さな願望の先の「本当の目的」に気が付くことで期待する物事の優先順位が変わり、飢餓感は薄らいでいくということだ。

「その意味で言うと、極地で優秀だとされるシェフは、飢餓感を覚えさせないようにクルーをコントロールする能力が高い。その方法の一つに、みんなで食料の在庫管理をするというのがあります。滞在中、食料が減ってきた頃に、腐ったキャベツを削って捨てたりといった整理をみんなでやる。作業を通じてトータルの残量を知ることで、『○○を食べたい』という欲求を『仕方がない』に変化させることができるんです」

「何かが足りない」と思わされてきた私たち

飢餓感は食に限らず、「理想」を追い求めることで生じるとも村上氏は指摘する。

「『どうありたいか』という理想を思い描いてしまうと、それを諦めることは難しい。飢餓感と理想は表裏一体です。だから、極地でなくても飢餓感は生じる。コロナ禍になって以来、不確実な時代だから不安だということをよく聞きますが、それも『物事が確実に進む』ことが理想としてあるから。本来は確実なものなんて何もないはずですよね。まず、それに気付くことがいま大切なのかもしれません」

人は必要十分な量の食料があったとしても、それが「理想的な状態にない」と認識してしまえば欠乏感を感じ、満腹でありながら飢えることになる。だとすれば、私たちはどう食べれば満たされるのだろう。

これまで私たちは「飽食の時代」に生きていながら、常に新しい欲望を刺激され続け、何かが足りないと思わされてはこなかっただろうか。いま、私たちはパンデミックを経験したことで、一度立ち止まって考えるチャンスを得た。この機に「本当に求めていたものは何か」を思い出すことができれば、もう簡単に飢餓感に苛まれることはなくなるだろう。自らの真の欲求を知ること、それを得て満たされることが、いま食べることの意味ではないだろうか。

撮影/岡崎健志、取材・文/大川祥子、イラスト/新井リオ、図版デザイン/岩﨑祐貴

村上祐資

極地での生活を考える「極地建築家」として南極地域観測隊や模擬火星実験Mars160等に参加。「日本で一番火星に近い男」と呼ばれることも。特定非営利活動法人フィールドアシスタントの代表を務め、人が宇宙に滞在したり火星で暮らしたりするときに必要な物事を考える研究開発や検証実験をプロデュースしている。