全国でクマによる人身・農作物被害が相次ぎ、2025年も深刻な状況が続いている。「山からクマが下りてきた」という単純な構図の裏には、気候変動や人間の暮らし方の変化といった、社会の構造的要因が潜んでいる。立命館大学政策科学部の桜井良准教授は、野生動物管理における「Human Dimensions(人間事象)」の視点から、この課題を読み解く。クマとの“距離”をどう考えるべきか――その問いは、私たち人間の社会のあり方そのものを映し出している。

● 過去最悪ペースのクマ被害の背景にあるもの

● 野生動物管理を“人間側”から考える「Human Dimensions」

● クマが生きられる自然は、社会の豊かさを示す証拠

● メディアやネット世論は“極端な反応”がもたらすもの

● 共存社会に必要な力――人間が育むべき「許容力」とは?

人的被害は過去最悪ペース… クマ被害の背景にあるものは?

近年、全国でクマによる人身・農作物被害が相次いでいる。環境省の発表によると、2025年度はすでに13人がクマに襲われて死亡しており(11月5日現在)、統計開始以来最多だった2023年度(6人)の2倍を超える深刻な状況となっている。秋田県湯沢市では11月初旬にも女性がクマに襲われて死亡したことが確認され、被害は依然として収束の兆しを見せない。

目撃情報や襲撃ニュースが連日のように報じられ、クマとの距離が急速に縮まっているように感じる人も多いだろう。だが、こうした“クマの出没”は決して新しい現象ではない。

「数年に一度、山の実りが乏しくなる年にはクマが里へ下りてくる。大量出没は、20年ほど前から繰り返し起きてきた、日本における自然のダイナミズムなんです」(桜井良准教授、以下同じ)

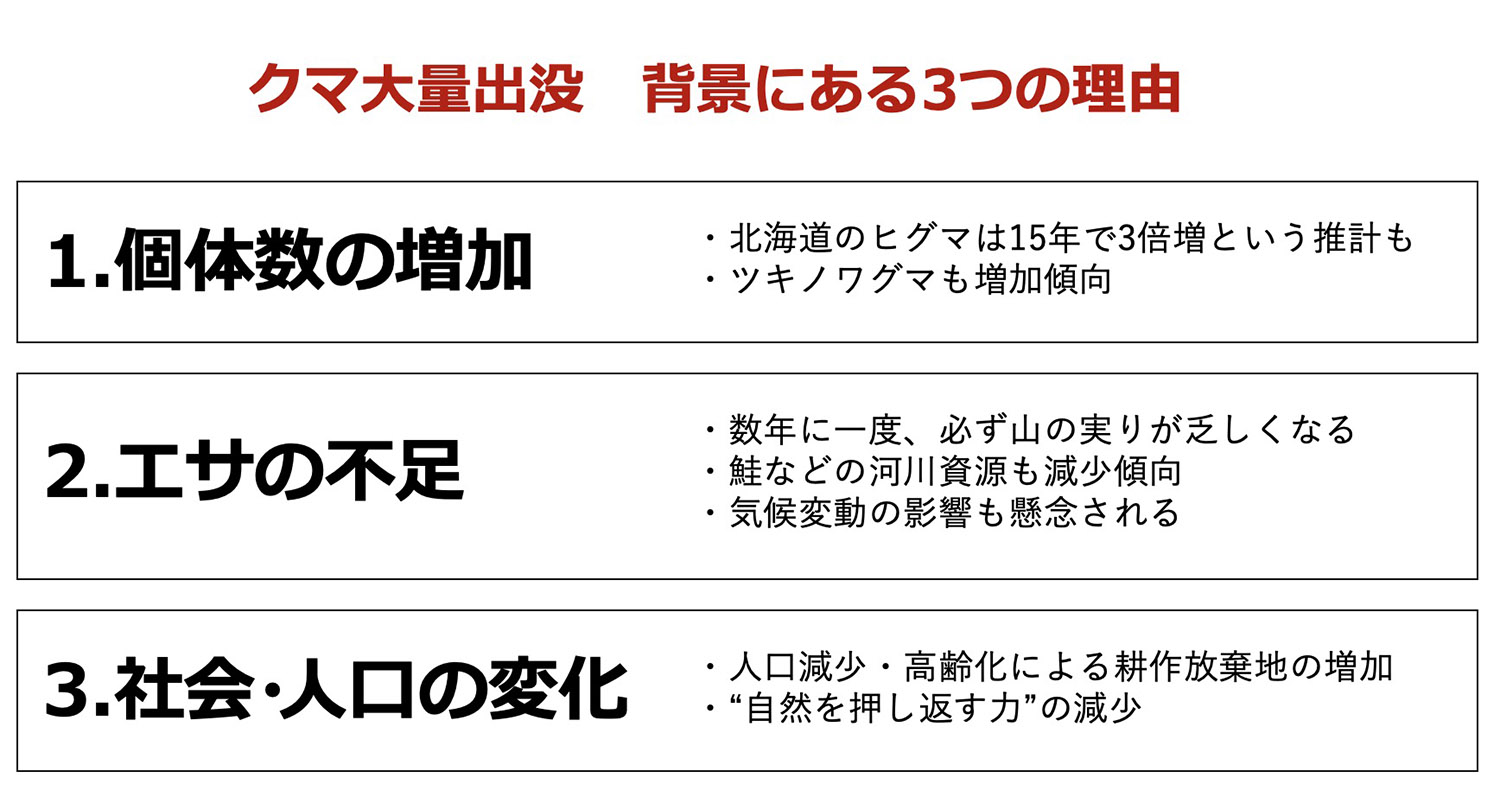

ただし、近年はその規模と頻度が明らかに拡大しているという。桜井准教授は、背景にある三つの要因を挙げる。

「一つは、クマの個体数そのものが増えていること。たとえば北海道のヒグマは15年ほど前には推定3,000頭ほどとされていましたが、いまでは1万頭を超えるともいわれています。ツキノワグマも同様に増加傾向です。

二つ目は、餌の不足です。ドングリなどの木の実が実らない不作年では、秋の餌が不足する。さらに、鮭などの河川資源も減少傾向にあり、クマは代替の食べ物を求めて行動範囲を広げています。鮭が上ってこない川では、クマが山にも川にも食べ物を見つけられず、結果的に人里に出てくる。鮭が川に上がってこないことには、気候変動も関係していると言われており、餌不足は気候変動と密接に関係しています。

そして三つ目が、人間社会の変化です。地方の人口減少や高齢化により、かつて人が管理していた田畑が耕作放棄地となり、森に戻りつつある。言い換えれば、人間が自然を“押し返す力”が弱くなっているんです。人がいなくなった土地は野生動物が自由に通り抜けられるようになり、結果的に人とクマの距離が近づいてしまうのです」

個体数の増加、環境変動、そして人間社会の変化――この三つが複合的に重なり、クマとの“境界線”は年々あいまいになっている。自然と人間の関係が変わる中で、社会はあらためて「共存のルール」を問い直す時期を迎えている。

クマの生存環境を変えるか、それとも人間社会を変えるべきか?

クマの出没が社会問題として注目されるようになったいま、「野生動物の研究」と聞くと、多くの人がその生態や行動の調査を思い浮かべるだろう。だが、桜井准教授は「それだけでは問題の本質に迫れない」と指摘する。

「野生動物の研究というと、多くは動物そのものを対象にした生態学的な研究です。森に入って行動を観察したり、体重や行動範囲を測ったりするのが一般的でした。しかし、いくらクマの生態を詳しく知っても、それだけでは被害を減らすことはできません。必要なのは、人間の行動や意識の側を変えることなんです」

この考え方を体系的に捉えた学問領域が、「Human Dimensions of Wildlife Management(ヒューマン・ディメンション)」である。1970年代のアメリカで誕生し、野生動物との共存を社会的にどう実現するかを探る研究として発展してきた。背景には、当時アメリカでも深刻化していた「シカの増えすぎ問題」や「狩猟者の減少」があった。

「アメリカでは、農作物被害や交通事故を防ぐために、シカの個体数をどう管理するかが課題になっていました。そこで研究者たちは、シカをコントロールする“人間側の仕組み”――つまり、狩猟者の数をどう維持し、地域社会の理解をどう得るか――を調べはじめたんです。これがHuman Dimensionsの出発点です」

桜井准教授によれば、この研究では、単にデータを分析するだけでなく、地域住民や狩猟者など多様なステークホルダーの意識を調査し、その結果を政策に反映させていく点が特徴だという。

「野生動物管理というと“専門家が決めるもの”という印象がありますが、Human Dimensionsでは、人々の考えや価値観を踏まえた合意形成を重視します。誰がどのような知識やスキルを持ち、どんな行動をとっているのかを明らかにしたうえで、教育や啓発を通じて共存社会をつくる。いわば“野生動物との共存のために人間を研究する学問”なんです」

こうした研究は、いまやアメリカやヨーロッパ各国では政策レベルに組み込まれており、野生動物との関係を社会的にマネジメントするための基盤となっている。日本でも、桜井准教授は栃木県や兵庫県などと連携し、住民意識や地域対策を調査する実践研究を進めてきた。

「地域ごとに事情は違いますが、共通しているのは“人間側がどう変われるか”という課題です。クマの被害を完全にゼロにすることはできないかもしれません。でも、地域社会がどのように理解し、どんな行動をとるのか次第で、被害を減少させることはできます。Human Dimensionsの視点は、その現実を前向きに捉えるための方法論でもあります」

クマが生きられる自然は、社会の豊かさの証

クマが増えた。被害が拡大した。――こうしたニュースは、しばしば“異常事態”の象徴として報じられる。だが桜井准教授は、「その事実の裏には、ポジティブに捉えるべき側面もある」と指摘する。

「クマがこれだけの数、生きられているというのは、本来、日本の自然がまだ豊かである証拠なんです。大型哺乳類がきちんと生息できているということは、森に十分な餌があり、多様な生き物の循環が保たれているということでもあります」

つまり、クマの存在は“危険”だけでなく“健全な自然のバロメーター”でもある。桜井准教授が強調するのは、「クマがいる」ということ自体が、社会の持続可能性を映す鏡だという点だ。

「SDGsなどで語られる“持続可能な社会”とは、言い換えれば生物多様性が維持された社会です。クマはその多様性の象徴であり、“アンブレラ種”と呼ばれます。クマが生きられるということは、同じ森の中に多様な生物が共存できているということ。つまり、クマを守ることは、森全体の生命の循環を守ることでもあるんです」

とはいえ、理想だけでは現実の被害を防ぐことはできない。人とクマの接点が増えるなかで、どうすれば両立が可能なのか。そのヒントは、海外の成功事例にもある。

「アメリカの“オオカミ再導入”は、Human Dimensionsの代表的な成功例です。絶滅していたオオカミを自然界に戻すには、科学的な根拠だけでなく、住民の理解と合意が不可欠でした。研究者や行政は、再導入地域の人々が何を不安に思い、どんな懸念を持っているのかを丁寧に調べ、対話を重ねたんです。その結果、合意形成が進み、生態系のバランスが少しずつ回復していきました」

この事例が示すのは、野生動物との共存は単なる生態の問題ではなく、社会的な関係性の再設計によって成り立つということだ。

「現在日本では、クマをはじめシカやイノシシなど中型以上の野生動物がすべて増加傾向にあります。これは、人の暮らしと自然との境界が変わりつつあるという事実の表れです。クマの生息環境を脅威として排除するのではなく、どう受け止め、どう共に生きるのかを考えることが、社会の成熟度を映す指標にもなると思います」

連日の「クマ報道」が世論を固定化する危険 現場を冷静に伝える情報が必要

連日のように報じられる「クマ出没」「クマに襲われた」というニュース。SNSでは「駆除すべきだ」「かわいそうで殺せない」といった両極端の意見が拡散し、議論はすぐに“感情のぶつかり合い”に発展する。だが桜井准教授は、こうした反応こそが問題を複雑化させていると指摘する。

「現在、メディア報道が極端になりすぎていると思います。『人を襲った』『街に現れた』というセンセーショナルな部分だけが切り取られ、現場の実情や背景が伝わらない。見る側もそれを繰り返し目にするうちに、クマ=危険な動物というイメージがどんどん固定化されていきます」

クマ被害をめぐる報道が、事実以上に“恐怖”をあおってしまう。結果として、「すべてのクマを排除すべきだ」という声と、「保護すべきだ」という声がぶつかり合い、社会全体が冷静さを失っていく――そんな悪循環が起きているのだ。桜井准教授は「現場を知る」ことの重要性を強調する。

「知床でヒグマによる死亡事故が起きたとき、ニュースだけ見れば“危険地帯になった”と感じる人も多かったと思います。でも、実際に現地で暮らす人たちは、クマと共存する知恵を持っている。森に入るときは声を出す、子どもも音を立てながら歩く。そうした“作法”を守って生活しているからこそ、地域の中では人身被害がほとんど起きていないんです。

知床は、世界でもっともヒグマの生息密度が高い地域といわれています。そして、地域では住民が被害に遭わないための工夫をしながら長年生きてきました。つまり、共存が成立しているんです」

桜井研究室では、学生を知床に連れて行きフィールドワークを行っている。出発前の学生たちは「クマに会ったら死ぬのでは」と怯えていたが、現地で人々の暮らしを目にし、話を聞くうちにその意識は大きく変わったという。

「“怖い存在”だったクマが、“共に生きている存在”に変わった瞬間を何度も見てきました。現場を体験すると、ニュースで語られていた世界とはまったく違う現実が見えてきます」

もちろん、すべての人が現地に足を運べるわけではない。しかし、だからこそ必要なのは、多様な情報源に触れることだと桜井准教授は言う。

「ひとつのニュースやSNS投稿だけを見て判断せず、誰が発信しているのかを意識してほしいですね。インフルエンサーの感想なのか、研究者の発言なのか。それを見極めるだけでも、見方はずいぶん変わります。感情ではなく、知識と理解で向き合うことが、共存への第一歩なんです」

人間社会が育むべき「許容力」が未来の共存を生む

クマと人との関係をめぐる問題は、結局のところ「私たちがどこまで自然を受け入れられるか」という問いに行き着く。桜井准教授は、その指標を「許容力(tolerance)」という言葉で表す。

「野生動物に対して人間がどれだけ“共に生きられる”と思えるか。それを示す概念が“許容力”です。生態学的には、生き物がその環境で維持できる個体数の限界を“生物学的環境収容力(キャパシティ)”といいますが、人間にもそれと同じように“心理的キャパシティ”がある。つまり、クマがどのくらいいても受け入れられるか――それが社会の許容力です」

許容力が下がれば、人は恐怖に支配され、「危険だから駆除する」という短絡的な判断に傾きやすくなる。反対に、正しい知識と体験を通じて「共存できる」と感じられれば、社会はより穏やかに、柔軟に対応できる。

「悲惨な事故のニュースが続くと、人々の許容力は一気に下がります。けれど本来は、クマがいるからこそ学べることがたくさんある。自然を遠ざけるのではなく、理解を深めることで少しずつ許容力を取り戻すことが大切だと考えています。

先ほども触れた知床では、子どもたちが日常的にヒグマを見かける環境にいます。でも、彼らは“怖いけど一緒に生きていく存在”としてクマを受け止めている。それは、地域に根づいた教育や、親世代から受け継がれた知恵の成果でもある。小さな頃から自然と共に生きる経験を重ねることで、“適切に恐れ、正しく敬う”という感覚が育っているんです」

つまり、共存を実現するためには、知識や制度だけでなく、心の構えそのものを育てていく必要がある。桜井准教授は、それこそが今後の研究テーマであり、社会が取り組むべき課題だと語る。

「長期的には、人間社会がクマに対してどのように許容力を高められるかが鍵になります。現場を知ること、教育を通して“共に生きる感覚”を伝えていくこと。そうした積み重ねがあって初めて、真の意味での共存が見えてくると思います」

桜井良

パリ生まれ、埼玉育ち。慶應義塾大法学部政治学科を卒業後、ロータリー財団国際親善奨学生として、米国フロリダ大学(University of Florida)大学院に留学し、学際的生態学(Interdisciplinary Ecology)修士号と博士号を取得。日本学術振興会特別研究員PDや千葉大学非常勤講師を経て、2015年立命館大学政策科学部に着任。京都市環境審議会委員、環境省環境教育指標検討会委員、慶應義塾大学訪問准教授、コーネル大学客員准教授。日本環境教育学会編集委員長、「野生生物と社会」学会理事。著者に『大学教員を目指す若者へ』、『Human Dimensions of Wildlife Management in Japan』、『環境教育プログラムの評価入門』(いずれも単著)などがある。