30年以内の発生確率が80%程度とされる(注1)南海トラフ巨大地震をめぐり、内閣府の有識者検討会は、2025年3月31日、新た被害想定を発表した(注2)。津波浸水域の拡大や避難遅延も織り込まれた結果、最悪の場合の死者数は29万8000人と推計された。前回の被害想定(注3)からは微減にとどまるが、迅速な避難や住宅の耐震化が進めば犠牲者は大幅に減らせるとされている。

一方で、今回の被害想定で初めて推計された「災害関連死」は最大で5万2000人にのぼるおそれがあり、避難生活の長期化や劣悪な環境が深刻な問題として浮上している。2024年に能登半島地震が発生し多くの集落が長期間孤立状態にあったことは記憶に新しいが、南海トラフ巨大地震でも同じようなことが起きるのだろうか。災害発生時の物資輸送について研究している、立命館大学食マネジメント学部の荒木一視教授に、南海トラフ巨大地震が発生した際の物資輸送計画とその課題について聞いた。

(注1)政府の地震調査委員会が、2025年1月15日に発表した「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧(2025年1月1日での算定)」による。

https://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/ichiran.pdf

(注2)中央防災会議防災対策実行会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによる「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について 【定量的な被害量】」 https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/saidai_01.pdf など。

(注3)南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは、被害想定の第一次報告として建物被害・人的被害等の推計結果を2012年8月29日に、第二次報告として施設等の被害及び経済的被害の推計結果を2013年3月18日に発表している。 https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankaitrough_info.html

● 発生確率が高い大規模地震の中でリスクが高いのは南海トラフ巨大地震

● 南海トラフ巨大地震発災後、避難所に物資が届くのは4日目以降という計画

● 能登半島地震では、陸路輸送の途絶が深刻な影響を及ぼした

● 南海トラフ巨大地震の想定被災地には災害に脆い半島部が多数

● 生活スタイルが変化し、災害に脆弱な経済社会になった

● 災害対応は「被害が起こる前に対策をとる」ことが本来の考え方

発生確率が高い大規模地震の中でリスクが高いのは南海トラフ巨大地震

南海トラフ巨大地震とは、静岡県から宮崎県の太平洋岸(駿河湾から日向灘)にかけてのプレート境界を震源域とする大規模地震のこと。想定される最大クラスの地震が発生した際、静岡県から宮崎県にかけての主に沿岸域の一部で震度7となる可能性があり、神奈川県から鹿児島県までの主に太平洋側の広い地域で震度6弱以上の強い揺れが想定されている(注4)。

このような広域・大規模の被害が想定される南海トラフ巨大地震が発生したとき、行政はどのように動き、食料などの物資はどのように供給されるのだろうか。

荒木教授は「2024年の能登半島地震の際に起きた各市町村の避難所への物資輸送の途絶が、さらに深刻な形で発生する可能性が高い」と指摘する。本記事では、南海トラフ巨大地震発生時の物資輸送について、荒木教授に解説していただきながら考えていく。

(注4)『南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料』 https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf

南海トラフ巨大地震発災後、避難所に物資が届くのは4日目以降という計画

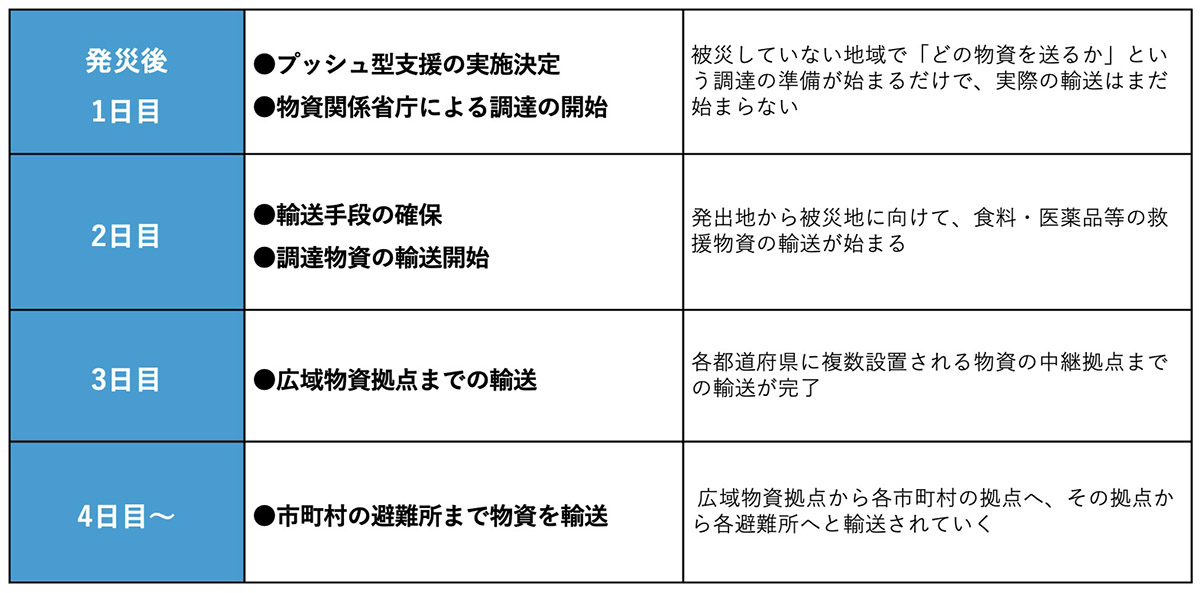

はじめに、南海トラフ巨大地震発生時の政府の対応計画(表1)を見ておこう。

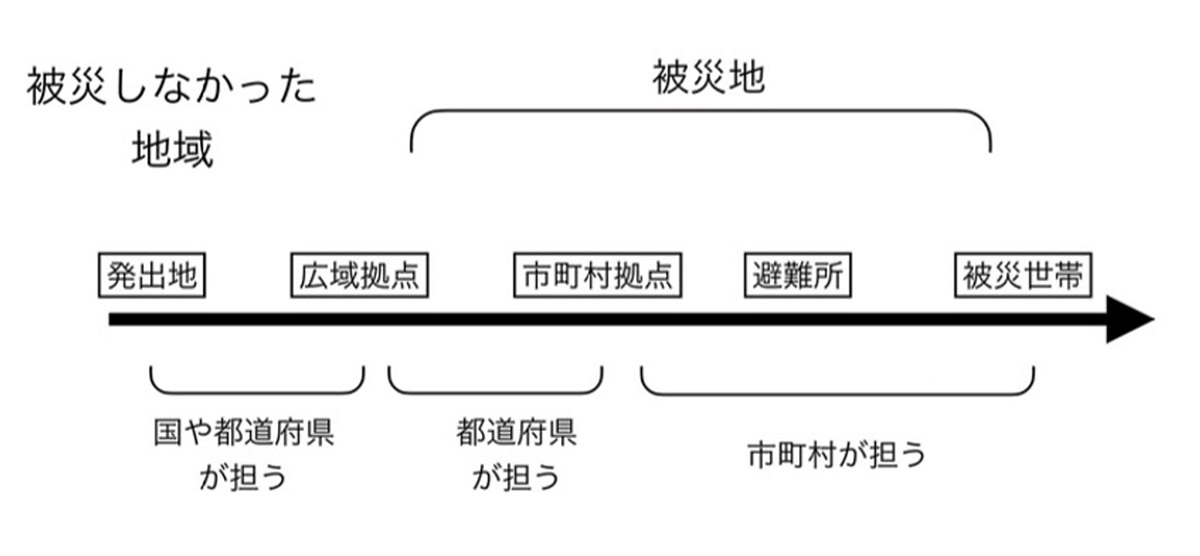

政府の中央防災会議幹事会は「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画(2023年5月23日第6回改定)」(注5)を取りまとめ、「緊急輸送ルートの確保」を重要視し、①救助・救急、消火等/②医療/③物資/④燃料、電力・ガス、通信という4分野での活動の「想定されるタイムライン(イメージ)」を示した。

その中で、食料等の「物資」については、次(図1)のような流れになっている。

このタイムラインは防災関係機関による活動の事例としてつくられたもので、実際の被災状況によって活動には相違が生じるが、政府の南海トラフ巨大地震における物資調達の考え方を示している。すなわち、①発災後3日までは地方公共団体や家庭等での備蓄で対応、②発災後4〜7日目は被災府県からの要請を待たずプッシュ型支援で物資を緊急輸送し、③発災後7日目以降できる限り早期にプル型(要請対応型)支援に切り替える、というのが政府の計画だ。

「南海トラフ巨大地震における国の計画では、食料・燃料・医薬品等の救援物資は、3日間は届かない可能性があるという前提になっています。これは重要なポイントで、少なくとも4日分の備蓄を各家庭や施設で準備する必要があるというのが、現在の防災計画です。

輸送手段について、ヘリコプターやドローンを使えないのかという意見もありますが、いずれも大量の物資を輸送するには適していません。大型ヘリにしても、運用にはサッカー場1面分の広さが必要で、山間部でそのようなスペースの確保は難しいでしょう。船舶を考えても、現在の港は電気や燃料に依存しており、例えば発電機やクレーンが機能しなければ荷揚げ作業はできませんし、津波発生後の海には大量の瓦礫が漂うことも想定されるため、確実な輸送手段とは言い切れません。

結局、最も確実なのは、陸路、つまりトラック輸送です。例えば、軽トラックが通れる道が確保できれば食料を積んで運ぶことが可能となるため、陸路による輸送ルートの確保は、大規模災害時の優先課題の一つなのです」(荒木教授、以下同じ)

(注5)https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankai_oukyu_keikaku_full.pdf

能登半島地震では、陸路輸送の途絶が深刻な影響を及ぼした

その最も確実で現実的な輸送手段であるトラック輸送が、2024年の能登半島地震では十分には機能しなかった。荒木教授は「陸路輸送の途絶は、単なる物資不足にとどまらない深刻な影響を及ぼした」と指摘する。

「能登半島地震の際の応急対策活動を振り返ると、初動の救助・救急、消火、医療活動と比較して、その後の避難生活の維持に関しては、深刻な課題が浮き彫りになったといえるでしょう。

能登半島は道路が海岸沿いに集中しており、津波や土砂崩れで1か所でも寸断されると、非常に広い範囲で集落が孤立化する可能性があります。こうした半島という地理的特性の下、各市町村の拠点から先の物資輸送がうまくいかない地域では、目安とされている発災後4日目までに避難所に救援物資が届かず、水・食料・燃料等が不足する事態に陥ったケースもありました(注6)。

そもそも避難所は十分には確保されておらず、確保された避難所の環境も十分ではないため、真冬の寒さの中、在宅避難を余儀なくされる人も多数いました。そうした中、救援物資が届かなかったことなどを背景とする二次災害的な被害も発生しました。発災後の避難生活の環境が原因で命を落とす人が増えた結果、能登半島地震では災害関連死の数が直接死を上回ってしまったのです(注7)。

一方、行政は、被災地に救援拠点や避難所を設置して支援活動に当たることの困難さを認識し、早い段階から『二次避難・広域避難』へと方針を切り替えました。金沢市や富山市、あるいは東京など被害のなかった地域に被災者を移し、ホテルなどの宿泊施設を長期間借り上げて生活してもらうという方法です。議論の余地はありますが、この二次避難・広域避難は、住民が戻らず復旧が進まない、被災地域が空洞化するといった問題の遠因とも考えられます」

(注6)政府の中央防災会議幹事会が2023年5月に改定した「大規模地震・津波災害応急対策対処方針(P9のタイムライン)」では、大規模地震発生時の災害応急対策として、発災後3日目に広域物資輸送拠点まで物資を輸送し、4日目に市町村、避難所まで物資を輸送することを目安に定めている(https://www.bousai.go.jp/jishin/pdf/taisyohousin.pdf)。能登半島地震では、食料支援の第1弾が、発災後2日目に石川県が開設した広域物資輸送拠点に到着し、発災後3日目に穴水町、輪島市、能登町、珠洲市の拠点に到着している。(https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team4_shiryo01.pdf)。

(注7)NHKの2025年4月7日の報道によると、石川・富山・新潟3県の能登半島地震による死者は572人で、うち災害関連死が344人に上る。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250407/k10014772481000.html

南海トラフ巨大地震の想定被災地の脆弱性① 災害に脆い半島部が多数

このように、能登半島地震は、日本の社会が大規模災害にいかに脆く、救援活動の準備がいかに不十分であるかを再認識させた。さまざまな課題が浮き彫りになる中、荒木教授は、特に“2つの脆弱さ”に着目している。1つ目は、半島という地理的特性が持つ脆弱性だ。

南海トラフ巨大地震では、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されている(注8)。多くの橋が流され、海沿いの道路・鉄道が文字通り寸断される可能性が高い。

「南海トラフ巨大地震の被害想定地域の中で特に注目しなければならないのは、紀伊半島および、足摺岬や室戸岬に代表される四国南部です。これらの地域は、能登半島同様、過疎と高齢化が進んでいる上に、半島という地理的な孤立性を持っており、能登半島地震の際に見られた物資供給の混乱が、遥かに大きなスケールで発生する恐れがあります。

和歌山県や四国では、津波の影響を受けにくいルートを選び、耐震性を高めて高速道路の建設が進められていますが、紀伊半島を一周する高速道路はまだ全通しておらず、実際に南海トラフ巨大地震が起きたときにどの程度機能するかは不透明です。一方、高知県の足摺・室戸地域には高速道路が整備されておらず、もし津波で孤立したら、物資の輸送手段が非常に限られているのが現状です。

災害対応の観点から考えれば、高速道路建設を含め地方のインフラ整備は、経済的採算性とは別の判断軸が必要なのではないでしょうか。少なくとも能登半島の先端部まで頑健な高速道路が繋がっていれば、今のような状況にはならなかったと考えられます」

また、人口規模の小さな地方の自治体では、県などと比べて防災担当者の数が十分ではなく、他の業務との兼任で配置されているケースも多い。

「避難所の開設と運営、それに市町村拠点に届いた物資を各避難所・被災者へ届けるのは、各市町村が担うことになっていますが、少人数の防災担当職員で業務を回し切れるはずはありません。

各市町村が防災・災害対応のための予算・人員をきちんと確保できるような方策を、国レベルで考えていかなければなりません。地方を切り捨てるような政策になってしまってはいけません」

(注8)前掲注2参照

南海トラフ巨大地震の想定被災地の脆弱性② 災害に脆弱な経済社会への変化

2つ目は、物流に依存する現代の生活スタイルが持つ脆弱性だ。

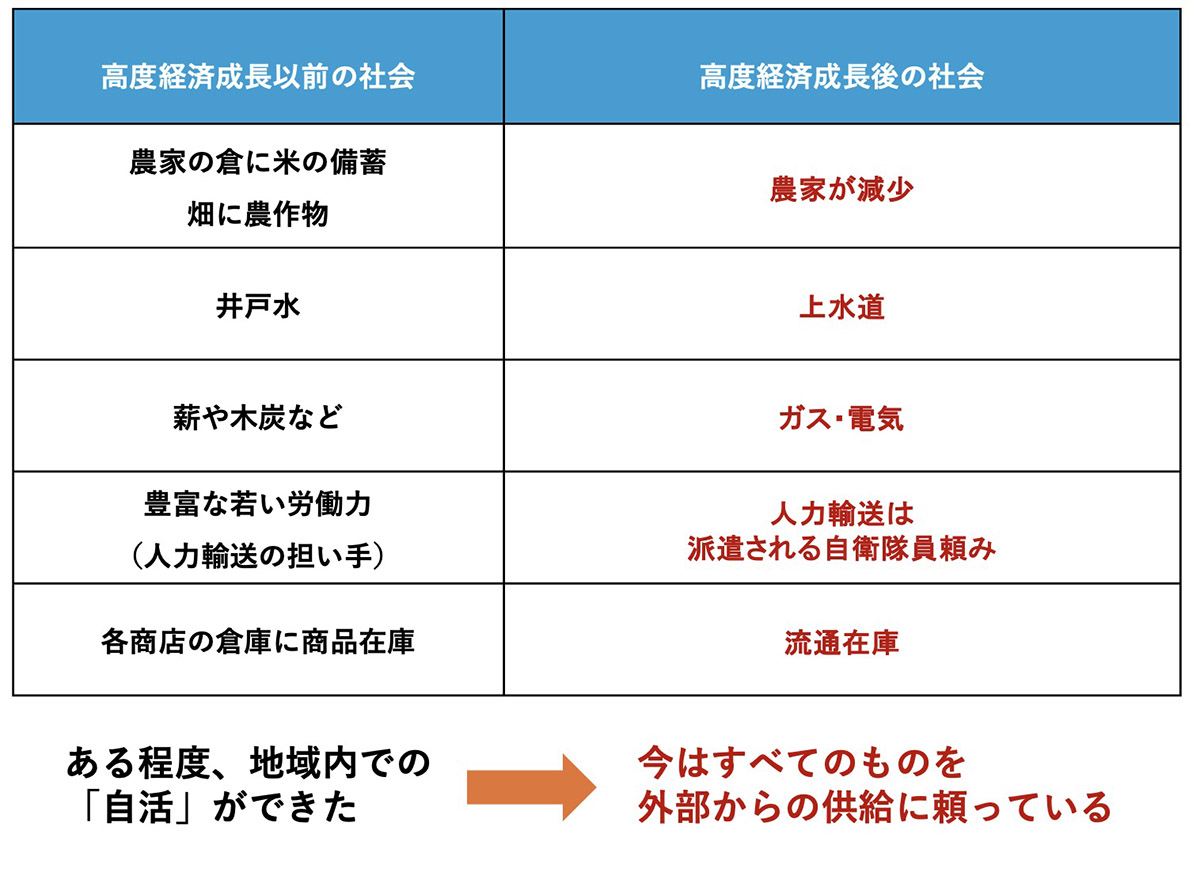

「日本の社会は、高度経済成長を経て、外部からの物流に依存する社会へと変わりました。今、私たちは、食料も燃料も物資も、すべて〝どこかから送られてくるもの〟に頼って生活しています。つまり、物流が止まれば、食料・燃料が届かなくなり、命に直結する問題になるのです。

高度経済成長以前、まだ農村人口の比率が高かった時代は、農家の倉庫に米があったり、畑に何らかの作物が植えられていたりしました。井戸水を使っている家もあれば、薪や木炭を使っている家もありました。商店を見れば、昔は店の裏に倉庫があってストックを持っているのが普通でしたが、今や流通在庫が一般的となり、1〜2日物流が止まっただけで商品の補充もままならなくなる状態です。もっといえば、かつて農村・中山間地域には豊富な労働力が存在し、災害時に人力輸送(肩力輸送)を担う人材がいましたが、今はそれを期待することはできません。

それほど私たちの生活スタイルが変化したのであり、その結果、すべてを外部からの供給に依存する、大規模災害に対して脆弱な経済社会になってしまっているのです。今の生活スタイルを否定する考えは決してありませんが、“物流が止まれば、あっという間に日常生活が機能しなくなる”という世の中で暮らしていることに、もっと自覚的であるべきだと思います」

災害対応は「被害が起こる前に対策をとる」ことが本来の考え方

ここまで南海トラフ巨大地震が発生したときの物資の供給について考えてきたが、荒木教授の解説を通して見えてきたのは、防災・災害対応の枠にとどまらない今の日本が抱える社会課題の大きさではないだろうか。

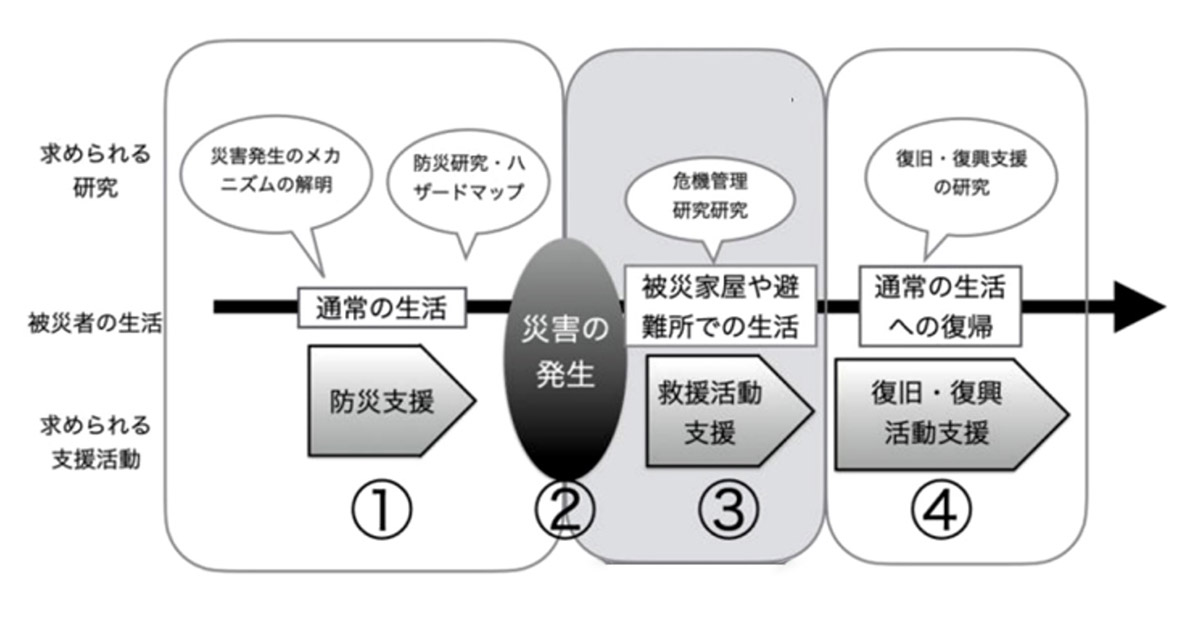

図2は、災害発生前後の時間軸から設定した四つのステージ(①発災以前、②発災時、③救援活動期、④復旧・復興期)である。それぞれのステージにおいて必要なアプローチは同じではない。能登半島地震の教訓を生かし、被災後の支援を充実させていくことと並行して、『被害が起こる前に対策をとる』ことにも更に目を向けるべきだといえる。

「今、私たちは、間違いなく“震災前”を生きています。みなさん一人ひとりが当事者となって、まず、今の防災対策で本当に十分なのかを、南海トラフ巨大地震で被災する可能性が高い地域の人も、都市部に暮らす人も、真剣に考えることが必要です。そのためにも、現状の被害の想定と対策がどのようになっているのかを正確に認識しておくことが大切です」

荒木教授の研究室では、「明日の災害の被害を少しでも減らすために」、これまでの災害における物資供給の遅延や途絶の実態を検証し、災害時に機能する物流オペレーションの再設計に取り組んでいる。

南海トラフ巨大地震の最新被害想定では死者数や関連死のリスクが改めて可視化されたが、その被害想定が示す数字を未来の現実にしないために——今、何を変えるべきかを問い直す時期に来ている。

荒木一視

立命館大学食マネジメント学部教授。専門は地理学、食料の地理学。旭川大学経済学部講師、助教授、山口大学教育学部准教授、教授を経て、2018年4月より現職。