「強い国にならなくてもいい。尊敬される国になるべきだ」

明治、大正、昭和にかけて、日本の近代国家建設に深く関わった政治家・西園寺公望(さいおんじ・きんもち)が遺した言葉である。軍拡や排外主義が高まる中で、自由主義・民主主義・国際協調主義を説いた彼の思想は、いまなお驚くほど鮮やかに響く。

西園寺は若き日に私塾「立命館」を京都に開き、いち早く次代を担う人材の育成に着手した。その後留学先のフランスでパリ・コミューンに遭遇し、暴徒と化した市民を目の当たりにして、日本の近代化および安定した国家運営のためにはエリート養成だけでなく、庶民への教育が重要であるとの考えを持つに至った。その思想を、文部大臣時代の秘書官であった中川小十郎が受け継いだことが、今日の立命館大学へとつながっている。2025年、学園創立125周年を迎える節目に開かれた記念シンポジウムでは、西園寺の思想を政治・外交・教育の三つの視点から掘り下げられた。そこから浮かび上がったのは、単なる歴史的人物の回顧ではなく、現代日本が直面する課題にも通ずる鋭い示唆だ。西園寺の思想に立ち返るとき、私たちは「尊敬される国」とは何か、そして未来に託すべき価値とは何かを、改めて考えることになる。

● 「強い国より、尊敬される国を」――西園寺公望の先進的な思想

● 国際協調・節度ある自由・教育重視という理念

● 分断と排外主義の時代に光る西園寺の理念

最後の元老・西園寺公望とは?

西園寺公望は、幕末から昭和初期にかけて生きた政治家であり、明治・大正・昭和初期の日本を代表するリベラルな指導者だったといえる。

嘉永2(1849)年に公家の徳大寺家に生まれた彼は、幼くして西園寺家の養子となった。摂関家に次ぐ家格である清華家に育ちながらも、若い頃から旧来のしきたりや形式にとらわれず、合理的で自由な気質を持ち合わせていたと伝えられる。

戊辰戦争では新政府軍の総督として戦いに参加し、その後フランスへ留学した。そして、留学中に経験したのは、華やかな文化や議会政治だけでなく、パリ・コミューンに象徴される民衆蜂起の混乱であった。自由の価値を学ぶと同時に、極端な運動が社会を不安定にする危険を痛感した経験は、その後の思想の土台となる。

帰国後は伊藤博文に見出され、立憲政治の確立に関わることとなる。やがて政党政治を担う立憲政友会の総裁となり、二度にわたり首相も務めている。そして、「最後の元老」として昭和期まで国家の舵取りに影響を与え続けた西園寺の外交方針は、軍部の台頭を抑え、国際協調を重視すべきというものであった。

彼が繰り返し強調したのは、日本が「強い国」になるよりも「尊敬される国」になるべきだという信念だった。力に頼らず、国際社会から信頼される道を探る姿勢は、いまの時代にも通じる。極端なナショナリズムや分断が再び世界を覆う現在、西園寺の言葉は、むしろ新鮮な響きをもってよみがえっている。

第一次世界大戦の時代にも「国際協調」を重視していた先駆者

今回のシンポジウムで繰り返し語られたのは、西園寺の思想がいまの国際社会にも通じるという点である。

「西園寺が大切にしたのは、力で押し通すことではなく、世界の中でどう信頼を築くかという視点でした。軍拡に走れば国は一時的に強く見えるかもしれない。けれども長い目で見れば孤立を招くだけだと、彼は早い時期から理解していたのです。だからこそ『尊敬される国』という言葉が生まれたのだと思います」(磯田道史氏)。

実際、西園寺が二度にわたり首相を務めた時期は、日露戦争勝利の熱狂が残る時代だった。世論も軍部のさらなる拡張を求めていたが、彼は必要以上の軍拡を抑え、国際協調に舵を切った。そしてイギリスとの同盟を基軸に、フランスやロシアとも協約を結び、全方位外交の道を模索したのである。

「当時の日本は欧米列強と比べて圧倒的に国力が小さい。にもかかわらず、列強を敵に回して突き進めば滅びるだけだと彼は冷静に判断していました。だから『同盟国とは関係を深め、敵対国の連携は分断せよ』と、非常に現実的な方策を示したんです」(磯田道史氏)。

その姿勢は、第一次世界大戦後のパリ講和会議でも発揮された。代表団が山東半島の利権問題に固執して帰国を検討するなか、西園寺は「国際連盟に参加することこそ未来にとってはるかに重要だ」と説き、日本を戦後の国際協調体制の中に残した。

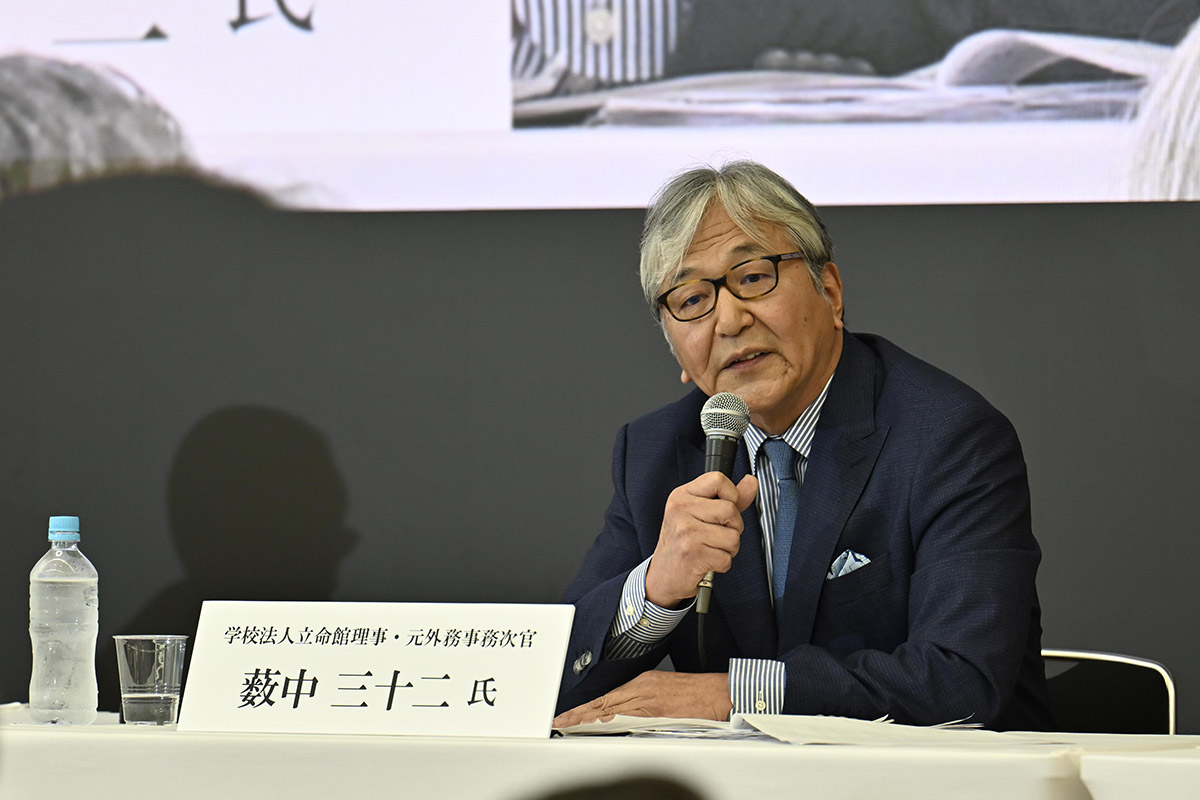

「国益にこだわるあまり世界の大きな流れから外れてしまうことを、彼は何より恐れた。だからこそ、『山東問題で不満があっても講和条約から離脱するのは馬鹿げている』と明言したのです。まさに国際協調の先駆者でした」(薮中三十二氏)。

西園寺が示した外交の大局観は、単に歴史上の選択にとどまらない価値をもつ。小国としての立場を自覚しつつ、国際秩序の中で生き残る道を探る姿勢は、地政学的な緊張が高まる現代にこそ、改めて学ぶべき視座ではないだろうか。

立命館にもつながる「教育に託した未来」

西園寺のもうひとつの大きな功績は、教育に注いだ情熱だといえる。京都大学の創設、日本女子大学の設立支援など、近代日本の高等教育に深く関わった。特に女子教育や外国語教育の普及を唱え、「文明国の国民を育てる」ことを使命とした点は、当時として極めて先進的だった。

「西園寺は単に学校を作っただけの人ではありません。外国語、特に英語の教育や、女性の社会的地位を高めることを強く訴えていた。明治の政治家でこうした視点を持つ人はほとんどいなかったのです。だからこそ、彼の思想は今も新鮮に映るのです」(西園寺裕夫氏)。

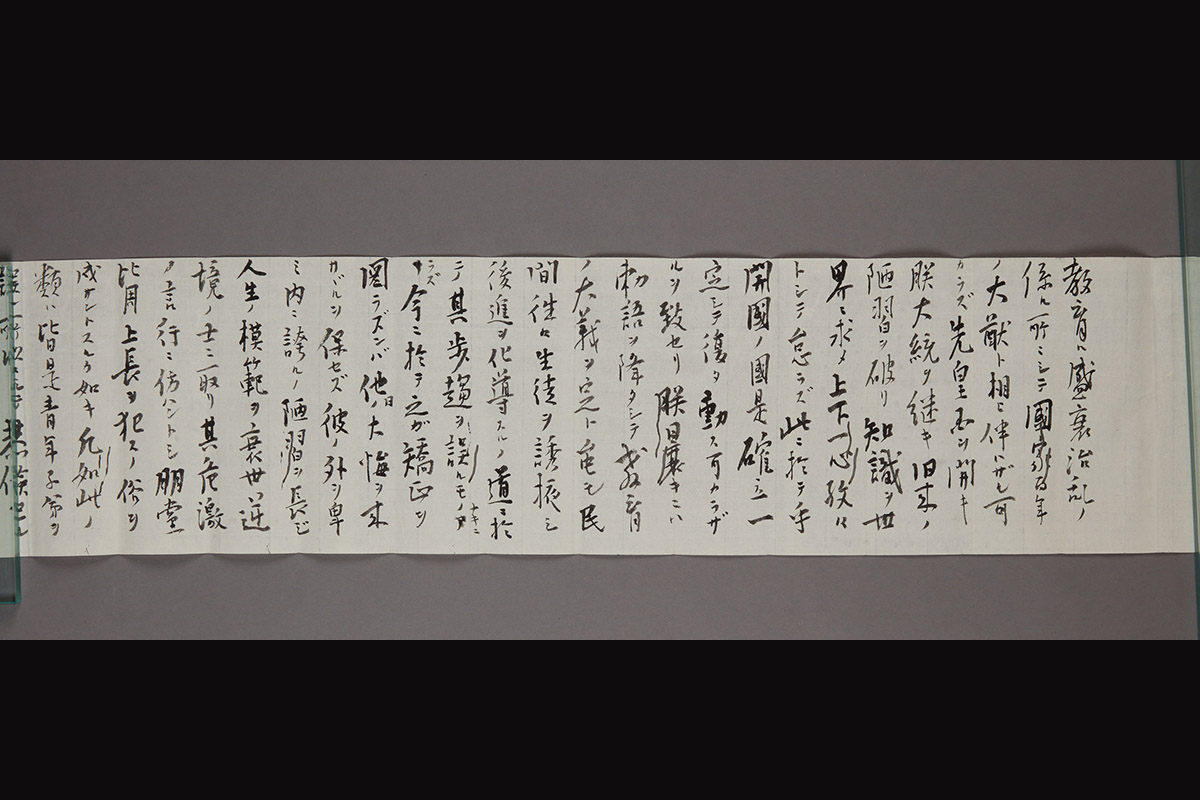

西園寺は文部大臣時代に「第二次教育勅語草案」を構想した。そこには「外国を蔑視せず、国際社会から尊敬される国民になること」「女性の地位を高めること」といった理念が盛り込まれていた。戦前の国家主義的教育が強まる時代に、こうした内容を記そうとしたこと自体が注目に値する。

「彼が目指したのは、強い軍人を育てる教育ではなく、尊敬される市民を育てる教育でした。これは戦前の流れとはまったく逆を向いている。だからこそ埋もれてしまったけれど、現代に読み返せば非常に重要な提言だとわかります」(薮中三十二氏)。

西園寺にとって「教育」とは、未来を担う人材を育てることであり、同時に日本の国際的な評価を決める基盤でもあった。そしてその理念は、秘書を務めた中川小十郎に受け継がれ、京都法政学校を経て現在の立命館大学へと結実していく。立命館の礎に西園寺の思想が刻まれていることは、教育に託した未来が今も生き続けている証と言えるだろう。

現代にも通じる「シビリアンコントロールが効かない社会」の危うさ

西園寺の生きた時代、日本は国力を過信し、軍部の暴走によって戦争への道を歩んでいった。その過程には、ガバナンスの欠如やポピュリズムの横行といった問題があった。これは決して過去の出来事ではなく、現代にも通じる課題である。

「第二次大戦前の日本では、政府が軍を抑えきれなくなり、さらに軍内部でも派閥争いによって統制が失われていった。結果、暴走を止められなかったわけです。私は、これは現代に置き換えると『シビリアンコントロールが効かない社会』の危うさとして考えるべきだと思います。しかも今はSNSを通じて世論が過激化しやすく、言葉の暴力による“精神的テロ”が社会を揺さぶる時代です」(西園寺裕夫氏)。

シンポジウムでは、この「言葉の暴力」と「極端な思想」の問題がたびたび指摘された。西園寺が若き日にパリ・コミューンで体感した「行き過ぎた自由の危うさ」は、現代における過激なポピュリズムの姿と重なる。

「右であれ左であれ、極端な考え方に傾くと社会は不安定になる。西園寺が重んじたのは『中庸』であり、『節度ある自由』だったのです」(磯田道史氏)。

その視座は、分断や対立が先鋭化する国際政治にも当てはまる。力に頼るのではなく、信頼と協調を重んじることでこそ国の持続性が担保される――。それは、西園寺が「尊敬される国」と表現したビジョンにほかならない。

「日本が目指すべきは“大国”ではなく“高品質の国”だと思います。経済や人口で中国やアメリカに勝つことはできない。でも社会の仕組み、教育、人材育成といった面で尊敬される国になれる。そうした未来像こそ、西園寺の思想と重なるものです」(薮中三十二氏)。

極端に走らず、自らの選択と行動を問い直す

シンポジウムの最後には、登壇者たちから「立命館に受け継がれた西園寺の精神を未来へとつなげたい」という言葉が相次いだ。

「西園寺が遺したのは、単なる政治的功績ではなく、人を育てるという理念です。その思想は立命館に息づき、若い世代へと伝わっている。これをさらに広げていくことが重要です」(磯田道史氏)。

「日本が“尊敬される国”であるためには、まず“尊敬される市民”を育てることが不可欠だ。その基盤となる教育を、立命館がこれからも担ってほしい」(薮中三十二氏)。

いまを生きる私たちが西園寺の思想に学ぶことは、単なる歴史の教訓を知ることではない。極端に走らず、尊敬される社会を築くために、自らの選択と行動を問い直すことにほかならない。

そして、西園寺が若き日に描いた「未来への投資」としての教育の理念は、150年を経た今も立命館に脈打っている。尊敬される国をめざすために、私たち一人ひとりがその精神をどう受け継ぐか――今こそ“最後の元老”の想いに耳を傾けるべきではないだろうか。