子どもの頃、「地理は暗記ばかりでつまらない」と感じた経験は少なくないだろう。社会科の中でも地理は苦手意識を持つ子が多いが、本来は世界のつながりや地域の特徴を理解するための“発見の方法を学ぶ教科”である。近年では、地政学や防災、環境問題など社会との関わりが注目されるほか、GISやVRといった最新技術を取り入れた“体感的な学び”も広がっている。立命館大学 衣笠総合研究機構の山内啓之准教授に、地理をもっと楽しく、未来につながる学びへと変えていくヒントを聞いた。

● 「地理は暗記」というイメージを変える“体験から学ぶ”アプローチ

● 社会・ビジネスで高まる地理的リテラシーの重要性

● GISなどのデジタル技術で広がる、“体感型”地理学習の可能性

● 地域の知恵と記憶を未来へつなぐ「地理の学びの価値」

なぜ子どもは地理を苦手に感じるのか?

「地理は暗記ばかりでつまらない」。そんな声は今も子どもや大人の間で少なくない。社会科の中でも、地理はどうしても“覚えるだけの科目”という印象が強く、苦手意識を持たれやすい背景がある。山内啓之准教授は、この点について大学生を対象とした調査の結果をもとに次のように語る。

「357人の大学生を対象に、これまでの地理学習の経験を振り返ってもらい、その印象などを回答してもらう調査を行いました。すると、意外なことに“地理が嫌い”という人は私が予想していたより少なかったのです。この調査の対象者の4割が、中学校(社会科)や高校(地理歴史科)の教員を志望していたので、地理学習に対する好感度が高い人が多かった可能性もあります。しかし、強く嫌いだと感じている学生もいました。地理が嫌いな理由を聞いていくと、地図やグラフが読めない、暗記が嫌いといった意見があり、そのほとんどが学校での学びに関することでした」(山内准教授、以下同じ)

つまり「地理嫌い」は、教科の学び方に起因する部分が大きいというわけだ。ただし、単に教師の指導方法に問題があるかというとそうではない場合もある。実際に、授業を通じて地理を好きになる人もいる。他方で地理が好きになる理由は、嫌いになる理由に比べると多様で、地域そのものへの関心、旅行、電車や地図といった趣味、あるいは最近ではYouTubeなどの動画コンテンツがきっかけになっているケースもある。

「結局のところ、地理嫌いを生むのは学習の中でのつまずきです。逆にいえば、日常の体験や自分の興味と学校での学びを結びつけることができれば、子どもたちは自然と地理を面白いと感じられるはずです」

地理はこれからの世界を読み解く「教養」

いま、社会のあらゆる領域で“地理的な視点”の重要性が高まっている。書店にはタイトルに「地政学」を冠した本が並び、国際関係や経済、安全保障を“地図から理解する”というアプローチが一般化した。気候変動や災害、エネルギー問題などのニュースも、地理的背景を踏まえなければ読み解けない時代になっている。

「最近では“地理が好きになった”という人が増えているような傾向も見られます。グローバル化の進展や、ニュースで海外や地域の話題に触れる機会が増えたことが影響していると思います。地理が社会や生活と結びついた“リアルな知識”として認識されつつあるのは興味深い変化です」

2022年度から高校で必修化された「地理総合」も、その流れを象徴している。地図やGISの活用・国際理解と国際協力・持続可能な地域づくり(防災など)の3本柱を掲げ、知識の獲得だけではなく、知識を活用するような“考える地理の学び”も強調した新科目だ。

「地理の学びが重要視される背景には、社会全体で“総合的・空間的な視点での場所や現象の理解”が求められている現状があります。防災や環境問題、国際関係など、現代社会の課題の多くは地理的要素を抜きに語れません。たとえば、デジタル地図や空間データを扱うGIS(地理情報システム)は、そうした“地理的な考え方”を実践的に学ぶことのできる代表的なツールです。GISは本来、地理情報の作成、編集、管理、分析、地図のレイアウトなどに利用されるものです。これを教育に応用することで、GISの活用を通じた効果的な地理の授業が展開できます。地図を読むだけでなく、データを重ねて“空間の関係”を可視化することで、社会の構造を総合的に理解できる。このような学び方が、これからの時代を生きる力になるのではないでしょうか」

地理とは「常識としての知識」ではなく、社会の構造を理解するための教養そのものだ。山内准教授が指摘するように、地域や空間の複雑さにこそ世界を理解するヒントがあり、それを見抜く力が次の世代に求められている。

GISで広がる“体感型の地理学習”

近年、地理教育の現場で注目を集めているのが、GIS(地理情報システム)を活用した学習である。地形や土地利用、災害リスクなど、膨大な空間データを重ね合わせて“見える化”できるGISは、地理を「体感的に理解する」ためのツールだ。

「GISを使うと、データのもつ標高の値を用いて地形を三次元的に可視化することもできます。たとえば扇状地のように、教科書では図でしか見られなかった地形も、実際に立体的に動かしながら確認できます。GIS上で地形や土地利用の違いを見比べると、“なぜそこに集落や畑があるのか”といった理由まで見えてきます。ただし、GISで地図を読む際には、どのように現実空間と地図が対応しているかを理解する必要があります。三次元表示した地図では、起伏を視認しやすいように標高方向が強調されている場合があります。このような図を用いて土地の傾斜を説明したり、地形を理解したりする際には注意が必要です」

山内啓之准教授は、オープンソースのツール「Cesium」や「QGIS」などを用いて、学習者が自分の手で地図を操作し、地域を観察する演習を行っている。こうした活動を通じて、地理が単なる知識ではなく「発見の方法を学ぶ教科」であることを実感する学習者は多いという。

「地図を読むだけでなく、自分でデータを重ねて分析してみると、“空間の関係性”が一気に俯瞰的・立体的に見えてきます。例えば標高データと浸水想定区域のデータを使えば、どのエリアが洪水に弱いかを視覚的に把握できます。災害や都市計画のようなテーマを扱うと、社会の仕組みそのものを考えるきっかけにもなるでしょう。

フリーのGISアプリを使えば、自分の住む地域の地形や土地利用を調べることができます。旅行先の地図データを読み込んで、“この山の地形にはどんな特徴があるのか”“この町はなぜここに発展したのか”と親子で考えてみるのも面白いと思います」

地理は“体験的な学習”を通じて、空間やそこで起きる諸現象の特徴を理解する教科へと進化していくと思われるが、これにはGISのようなデジタルツールの利活用が欠かせない。教師がデジタル環境に再現した現実空間を活用しながら、子どもたちの「気づき」や「発見」につながる機会をつくることで、“地理嫌い”が払拭される可能性も大きいだろう。他方で、学習者自身が主体的に理解を深められるようにするには、昔ながらの授業による知識の定着も重要だ。基本的な知識の獲得、グラフの読図、地図の利活用のような学習者が躓きやすい授業を、デジタル技術を通じて改善するような研究も求められる。

家庭でできる“地理を楽しむ工夫”

地理が苦手な子どもにとって大切なのは、学校での地理の学びを“身近な体験”と結びつけることだ。

学校での授業だけでなく、日常生活や旅行など、家庭の中にも地理に触れるきっかけは多く潜んでいる。

「地理が好きになるきっかけは、人それぞれです。旅行が好き、地域が好き、鉄道が好き、YouTubeで見た映像に興味を持った──そうした“体験”の積み重ねが、地理への関心につながっています。学びの原点は、やはり身近なところにあるんです。

たとえば旅行先で“この町はどうして川沿いにあるんだろうね”と声をかけてみるだけでもいいんです。地図アプリで標高を見たり、気候や産業を調べてみたり。そうした会話をきっかけに、“場所には理由がある”という感覚を持てるようになります」

プロが利用する専門的なGISでなくても、スマートフォンの地図アプリや地理院地図など、身近なデジタルツールを活用するだけで十分だ。親子で「自分たちの町を探検するつもり」で地形や建物の分布などを観察することが、学びにつながる。

「最近では、無料で使える地図データやオープンデータも充実しています。たとえば通学路や散歩コースを地図で見ながら、“ここは坂が多いね”“昔は川だったのかもしれないね”と話すだけでも立派な地理の探究学習です。そうした日常的な関わりが、学びの動機づけになると思います。そのような学習を通じて、よりGISの利用方法を学びたい人には、オンラインでの学習が有効です。

現在、GISの利用方法を紹介するサイトはたくさんありますが、私は自身が開発に関わった「GIS実習オープン教材」(https://gis-oer.github.io/gitbook/book/)をお勧めします。この教材では、大学の地理学科で学ぶような地域の分析方法や地図の作成方法を解説しています。オンラインに接続したパソコンとQGISがあれば、いつでも、誰でもGISについて学ぶことができます。実際に高校の部活動のように先進的な学習の場で、この教材を使っているという話も耳にします」

地図の向こうにある現実――地理が未来を紡ぐ

地理を学ぶことの価値は、単に知識を得ることにとどまらない。地図の向こう側には、地域の歴史や暮らし、人々が積み重ねてきた知恵が息づいている。山内啓之准教授が取り組む研究の中には、そうした「地理のリアル」を再発見するプロジェクトがいくつもある。

「滋賀県の愛知川流域で行っている“猿尾(さるお)”の調査は、まさにその一つです。猿尾とは、かつて洪水から村を守るために築かれた堤防状の構造物で、洪水時の強い水の流れを弱めたり、流れを変えたりする意図で利用されていたと考えられています。猿尾は、濃尾平野でしか見られないと紹介されることもありますが、実際には愛知川流域にもありました。猿尾の存在は、地域の人々が自然環境の猛威と共存してきた歴史を示す貴重な痕跡なんです」

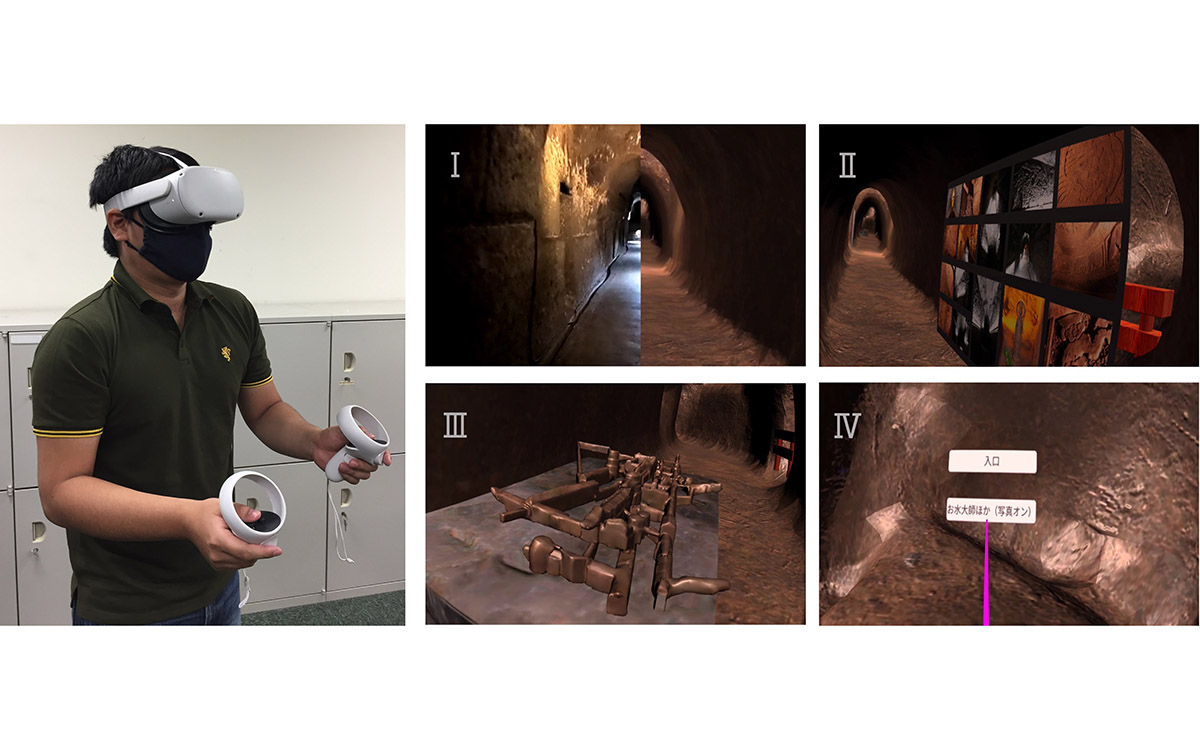

山内准教授が参加するチームは、ドローンによる撮影やGISを活用して地形データを解析し、かつての猿尾の位置や痕跡を明らかにしている。さらに、そのデータをもとにVRで対象地域の地形と猿尾を再現し、当時の防災技術を“体験的に”理解できる教材として活用しているという。

「地理的な知識を通してかつてあった防災のための構造物の実態を読み解くことで、“昔の人はどう自然と向き合ってきたのか”を考えられるようになります。GISやVRのような新しい技術を使えば、その記憶を記録として次の世代に残していくこともできる。地理の研究は、地域の記憶を未来へつなぐ営みでもあるんです」

同様に、横浜市の「田谷の洞窟」を3Dデータ化して保存するプロジェクトも進行中だ。

地域の文化財を、VRによって誰もが体験できる形に再生する試みだ。

「田谷の洞窟は、地域に根づく信仰の場でありながら、管理や保全の課題を抱えています。私の参加するチームは、定泉寺や田谷の洞窟保存実行委員会の協力を得て3D測量を行い、洞窟のデジタル化に取り組みました。現実の場所をそのままのスケールで“歩ける”ようにすることで、文化財を守るだけでなく、学びの場としても活用できます」

地理とは、過去を知り、現在を理解し、未来を描くための力を身につけられる教科である。地形や地図の背後にある人々の営みや知恵を見つめ直すこと――その延長線上に、テクノロジーを通じた新たな価値創出が生まれている。

山内啓之

静岡県出身。博士(環境学)。専門は地理情報科学教育、地理教育、自然地理学。2015年3月奈良大学大学院文学研究科地理学専攻修士課程修了。同年6月から東京大学空間情報科学研究センターにて特任研究員として勤務。2020年3月までGIS実習オープン教材の開発プロジェクトに参加。2020年4月東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻博士課程に入学。2023年3月博士課程修了。同年9月立命館大学衣笠総合研究機構に着任。