「やる気が出ない」「運動が続かない」――そんな悩みを、自分の意志の弱さや忙しさのせいにしてはいないだろうか。実はその背景には、 “体の中のシグナル”が関わっている。立命館大学スポーツ健康科学部の村上晴香教授は、空腹や満腹にかかわるホルモンをはじめとした生理的な変化が、人の行動意欲に影響を与えることに注目している。やる気が出ないことを精神的な弱さのせいにするのではなく、身体の生理学的な仕組みを理解することこそが行動を支える――そんな新しい視点が科学的に明らかになりつつある。

● 「やる気が出ない」のは 意志や性格の問題 だけではない

● 身体内部のシグナル(ホルモンなど) が行動意欲に関わっている

● 摂食調節ホルモンが“動きたい気持ち”にも影響する

「体を動かす気にならない」のは意志の強さの問題か?

健康のために身体を動かすことが大切だというのは、誰もが知っている常識だ。生活習慣病の予防や心身のリフレッシュ、ストレス解消まで、運動のメリットは数えきれないほどある。ところが、実は日本における身体活動量は長年ほとんど変わっていない。国民健康・栄養調査のデータを見ても、運動習慣を持つ人の割合は横ばいで、むしろ年代によっては減少傾向さえ見られる。

「運動したほうがいいことは、皆さん頭ではよくわかっていますよね。でも実際には、なかなか行動に移せていない。そこに大きなギャップがあります。運動を始めても三日坊主で終わってしまう人が多いのも事実です。結局、“行動できていない”こと自体が問題なのだと思います」(村上教授、以下同じ)

私たちは「やる気が出ない」「続かない」ことを、つい自分の性格や意志の弱さのせいにしてしまいがちだ。しかし村上教授は、そうした見方に疑問を投げかける。

「“やる気が出ない”という現象を、精神的な弱さや怠け癖といった個人の問題に還元してしまうのは、あまりに単純化しすぎています。多くの人が同じように悩んでいるのですから、むしろ社会的な課題として考えたほうが自然です。

運動することの重要性を知っていても、それだけで人は動かない。気持ちを鼓舞するだけでも足りません。『やればいい』とわかっていてもできないという、この行動の壁をどう越えるか。そこを明らかにしない限り、運動不足という社会的な課題は解決できないのです」

“やる気が出ない”という悩みを「心の問題」と片付けず、社会全体で共有すべき課題として捉えること。これこそが、村上教授の研究の視点――「心だけでなく体の中で起きていることに目を向ける」――へとつながっていく。

やる気・モチベーションには生理学的な仕組み=「体の中のシグナル」も重要

「人の行動を動かす方法として、心理学的なアプローチや、社会環境を整えるアプローチはこれまでもたくさん行われてきました。まちづくりや職場環境の改善などもその一つです。それらはとても重要ですが、私自身の興味は“体の中で何が起きているのか”という生理学的な部分でした。人が行動を起こす瞬間、体内ではどんなシグナルが働いているのかを解き明かしたいのです」

実際、運動や身体活動が誘発される時には、脳や神経伝達物質だけでなく、食欲や満腹感を伝えるホルモンも深く関わっていることがわかってきている。空腹時や食後に感じるあの“体の変化”は、単に食欲に関わるだけでなく、意欲や行動の引き金にもなっている可能性がある。

「空腹や満腹といった感覚は、ただ食べたいかどうかだけの問題ではありません。実はその状態が、体を動かしたいという気持ちにも影響していると考えられるのです。つまり、心の持ちようだけではなく、身体の中で変動するシグナルが“動こう”という気持ちを後押ししているかもしれないのです」

この視点に立つと、これまで「意志の力で乗り越えるしかない」と思われていた“やる気の壁”が、違った姿で見えてくる。運動不足や生活習慣病の予防を考えるうえで、「体の中のシグナル」を理解することが、行動変容の新しい手がかりになるかもしれない。

「“気合で頑張れ”と言っても、多くの人が続かないのは当然です。大事なのは、体の中で起きている仕組みを知り、それを日常の習慣や生活リズムと結びつけていくこと。そうすれば、“やる気”を心だけに求めなくても、無理なく行動できるようになるはずです」

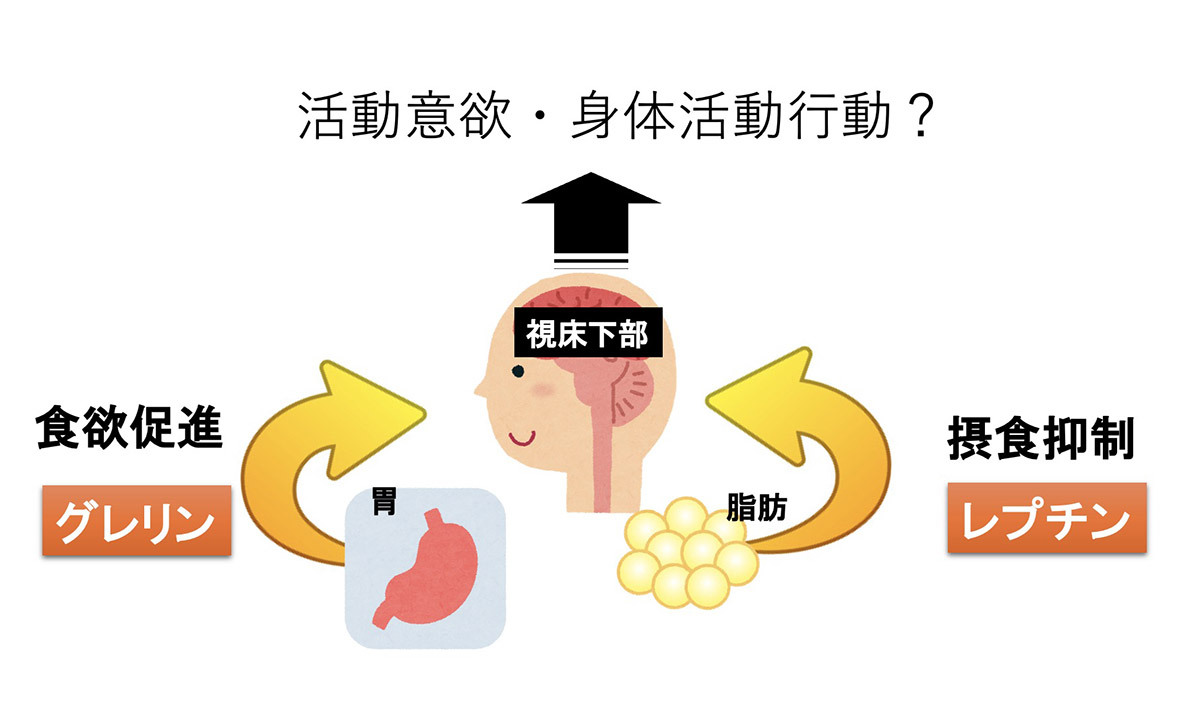

グレリンとレプチン――「食べること」と「動くこと」をつなぐホルモン

村上教授が注目しているのが、摂食行動に関わるホルモンだ。食欲や満腹感を伝えるグレリンやレプチンといったホルモンは、単に「食べる/食べない」を決めるだけでなく、人が「動きたい」と感じる気持ちにも影響を与えている可能性がある。

「レプチンは脂肪組織から分泌され、“もう食べなくていい”という満腹のサインを脳に伝えるホルモンです。一方、グレリンは胃から分泌され、“お腹がすいた”という信号を伝えるものです。これらは摂食行動をコントロールする基本的な役割を担っていますが、最近では身体活動や行動意欲にも関わっていることが示唆されています」

マウスの研究では、レプチンの遺伝子に異常があると極端な肥満を引き起こすだけでなく、活動量にも変化が現れることが知られている。つまり、「食べること」と「動くこと」は表裏一体であり、エネルギーの摂取と消費をバランスさせる仕組みが体内に備わっているのだ。

「人間においても、空腹時に分泌されるグレリンが高まると、一時的に行動意欲が上がる傾向が見られます。ただし興味深いのは、集団内でその関係性をみると逆の結果が出ることです。グレリンの値が低い人ほど、活動量が多い。つまり、個人内と集団レベルで結果の方向性が異なるんです」

この矛盾をどう説明するのかは、まさに研究の最前線にある課題だ。

「単純に“グレリンが高い=やる気が出る”とは言えません。体内で複雑な仕組みが絡み合っているからです。大事なのは、個人の中でどう変動するか、環境や習慣とどう結びつくかを丁寧に見ていくことです」

摂食ホルモンをめぐる研究は、まだ途上にある。だが、食欲をコントロールする仕組みが同時に行動意欲にもつながっている可能性は、健康科学に新しい視点をもたらしている。

未来に向けて、「動きたくなる身体」を科学する

「やる気が出ない」ことを心の問題にせず、身体の仕組みとして捉え直すという村上教授の研究は、まだ始まったばかりだ。だが、食欲や運動意欲をつなぐホルモン、覚醒や集中に関わる物質など、体内の多様なシグナルを明らかにすることができれば、人が自然に「動きたくなる」条件をより深く理解できるようになるだろう。

「行動を起こすときの生理学的メカニズムの全体像を描くことが、私の研究テーマです。ただ、グレリンを上げれば行動が増える、といった単純な話ではありません。摂食や活動、覚醒といった複数の仕組みが複雑に絡み合っています。だからこそ、全体を捉えていくことが必要なのです」

研究が進めば、その知見は生活習慣病の予防や、教育・職場での行動支援にも応用できる可能性がある。人が「健康のために動けない」理由を、心理や環境だけでなく体内のメカニズムから理解することで、新しい解決策が見えてくる。

「私自身、定年までにすべてを明らかにできるとは思っていません(笑)。それでも、行動意欲を生み出す仕組みを少しでも描き出せれば、社会に大きな意味があるはずです。『動きたくなる身体』を科学することは、人々がより健やかに暮らすための基盤づくりにつながると考えています」

“やる気”を意志の力にだけ求めず、体のサインとともに理解していくこと。そこに、未来の健康社会を切り拓くヒントがある。

村上晴香

広島女子大学を卒業後、筑波大学大学院人間総合科学研究科で博士(スポーツ医学)を取得。研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所での勤務を経て、2020年4月より立命館大学スポーツ健康科学部・同研究科へ着任。