子どもの自殺が最も多い日、それが「9月1日」だと言われている。夏休みが終わり、学校が再開するこの時期に、多くの子どもたちが“見えない苦しみ”を抱えている。いじめ、不登校、家庭や学校での孤立、そして言葉にできない不安や焦燥──。こうした背景のなかで、子どもたちが発する微かな“サイン”を、大人たちはどれだけ受け止められているだろうか。

今回は、学校メンタルヘルスや教育心理学の専門家である立命館大学大学院教職研究科の神藤貴昭教授に、子どもの変化にどう気づき、どのように寄り添えばよいのかを伺った。

● 9月1日問題とは? 子どもの自殺の現状を知る

● 長期休暇のあと「現実に戻らばければならない」タイミング

● SNSで常に“人間関係に接続”された状態になることも

● 親だからできること 親だからわからないことも

社会課題としての「9月1日問題」

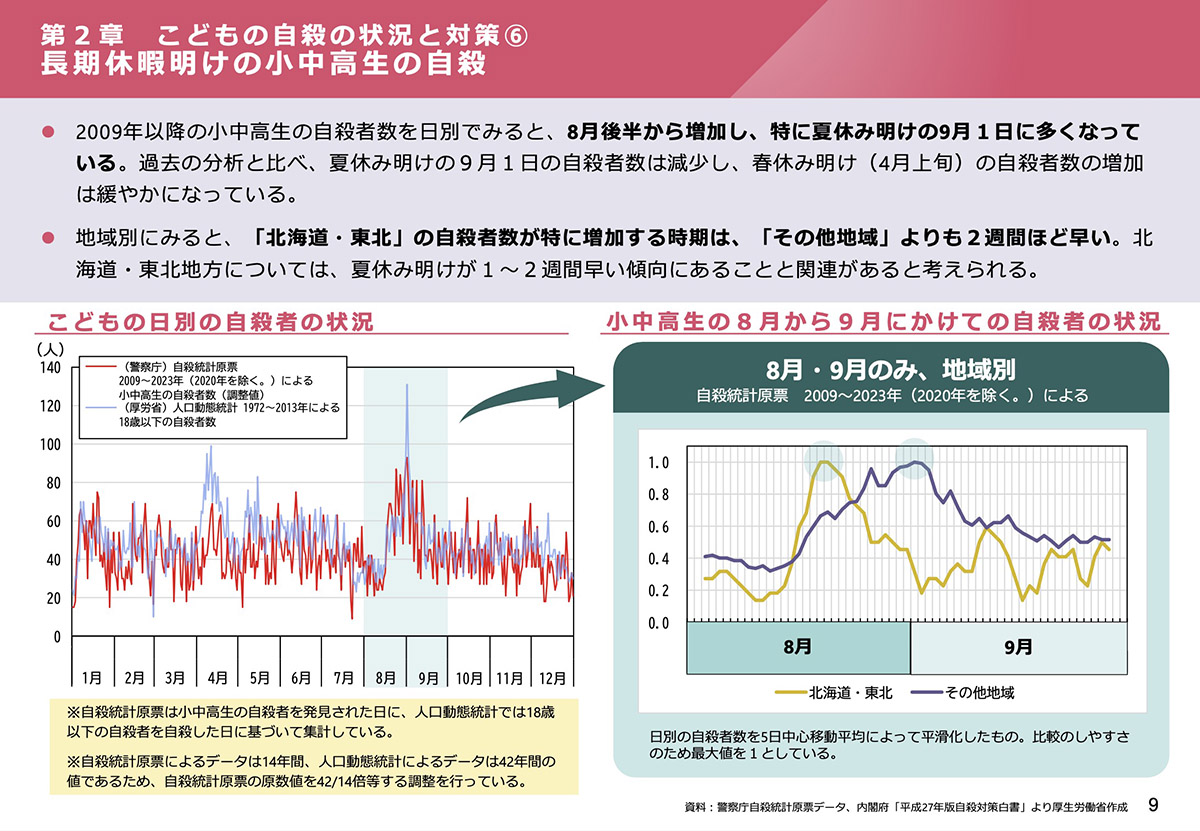

夏休み明けの9月1日は、18歳以下の自殺が年間で最も多い日とされる。警察庁や文部科学省などの統計では、毎年8月末から9月上旬にかけて子どもの自殺件数が急増する傾向が顕著で、とりわけ高校生の割合が高い。実際、2022年と2023年には小・中・高校生の自殺者がいずれも500人を超え、統計開始以来最多を記録した。

要因としては、夏休みの終了によって再び学校生活が始まることへの不安や、いじめ、人間関係、進路・学業の悩みなど、多岐にわたるストレスの再燃が挙げられる。また、東北や北海道といった夏休み明けが全国より早い地域では8月下旬に件数が集中するなど、地域差も見られる。

さらに、春休み明けの4月や大型連休明けの5月にも自殺が増加する傾向があり、特定の日だけに注目するのではなく、「節目」の時期に子どもの心の変化を丁寧に見守る必要性が高まっている。

このような、いわゆる「9月1日問題」について、長年にわたり学校におけるメンタルヘルスなど教育心理学の実践研究を行ってきた、立命館大学教職研究科の神藤貴昭教授に聞いた。

「平成27年版の自殺対策白書で、9月1日に子どもの自殺が集中していることが明らかになり、『9月1日問題』という言葉が広まりました。学校の再開が引き金になりやすいとはいえ、6月や10月に件数が増加する年もあるように、自殺の背景には家庭や学校、本人の状態など複雑な要因が絡みます。特定の日だけでなく、年間を通して子どもの心に目を向ける必要があります」(神藤教授、以下同じ)

「学校に戻ること」が、子どもにとって大きなプレッシャーになる理由

新学期の始まりは、大人にとっても気の重くなるタイミングだ。だが、子どもにとってはその何倍ものストレスがのしかかっている。とくに長期休暇後は、再び“学校という場”に戻らなければならないという現実に直面する。

「長期休暇が終わると、いったん距離を置けていた人間関係──とくにいじめなどの問題がある場合は深刻になりますが──に再び直面することになります。また、授業や試験、行事、部活動なども再開し、学年によっては9月以降は進路に向けての“ラストスパート”の時期に入る。そうした複数の不安や課題が一気に押し寄せ、見通しが立たない状態になることが多いといえます。

さらに、休暇中に成績や進路のことを考えて悶々としたり、家族との意見の違いに悩んだりしていた子どもは、休み明けにそれらの現実と向き合わざるを得なくなります。その間に気持ちが内向きになり、自分を責めたり、見通しや希望を持てなくなったりして、精神的に落ち込んでしまうケースもあります」

子どもたちは、大人以上に「自分の置かれた世界」しか見えていない。学校や家庭といった限られた環境の中で孤立感を深め、「逃げ場がない」と感じてしまう。そこに、「どうせ誰にもわかってもらえない」という思いが加わることで、より深刻な状況に陥る可能性がある。

「親からも先生からもああしなさい、こうしなさいと言われ、いろいろやってみてもなかなかうまくいかない。でも、友だちは上手にやっているように見える。そんな中で、自分だけがうまくいかないと感じてしまうと、子どもは非常に強い孤独を感じます。特に兄弟がいない、甘えられる祖父母もいない、さらに家庭での対話が少ないといった背景も、孤立感を深める要因になり得ます」

“つながれる”ことが、苦しさを生むこともある──SNS時代の人間関係

現代の子どもたちは、小学生のうちからグループLINEを使い、SNS上で友人関係を築いていく。リアルタイムにやりとりできる便利さはある一方で、オンラインでのつながりが「逃げられない人間関係」へと変わってしまうこともある。

「SNSがあることで、昔よりも友だちに気軽に相談できるようになったり、助け合ったりできる面はあります。ただ、その一方で、対面ならすぐに修正できるような誤解やすれ違いが、そのまま溝になってしまうケースもあります。たとえば、既読がついたのに返信がないと、“無視された”と感じて不安や怒りが募る。実際には相手に事情があったとしても、それが見えにくいのがSNSの特徴です」

夏休み中でさえ、学校の人間関係がLINEなどを通して継続する。そのため、心が休まるどころか、むしろ疲弊していく子もいる。

「関わりたくない相手ともつながり続けてしまう。見なければいいと思っても、グループの中で何が起きているか気になってしまうし、自分のことが話題にされているかもしれないと思うと、どうしても目が離せない。私たちのように“いったん距離を置く”ことができた世代と違って、今の子どもたちは常に“人間関係に接続されている状態” と言えるかもしれません。それも、不安定でお互いの顔の見えにくい接続状態です」

SNSによる常時接続は、孤独を紛らわせるツールにもなり得る一方で、人間関係のストレスから完全に切り離される時間や空間を奪っている。便利さと裏腹に、子どもたちの心の安全地帯がどんどん狭まっているという現実がある。

子どもの“声にならない声”に、どう応えていくか

学校現場でも近年、子どものメンタルヘルスに対する関心は確実に高まっている。ストレスマネジメントやアンガーマネジメント、SNSリテラシーといった授業が行われ、いじめアンケートやオンラインによる自己チェック、匿名相談など、制度やツールも整備されてきた。こうした“予防的アプローチ”が少しずつ定着し始めている一方で、子どもの変化をどう読み取り、どう寄り添っていくかという日常的な関わり方には、いまだ試行錯誤が続いている。

「子どもが苦しさを“言葉”にできるとは限りません。『声にならない声』にはいくつかの段階があります。たとえば、声を出したいけど出せない、出そうとしてもどう言えばいいかわからない、自分が苦しいということすら認識できていない──そういう状態にある子も少なくないんです。

怒りやイライラの裏に、実は寂しさや悲しさがあることもあるし、身体症状として表れることもある。『体育の前になるとお腹が痛くなる』といった反応も、子ども自身が言語化できていないサインかもしれません」

こうしたサインを受け止めるには、学校が心理的安全性のある場所であることが前提となる。その考え方として近年注目されているのが「トラウマインフォームドケア」だ。トラウマへの知識と対応を身につけ、子どもがトラウマを抱えている可能性も考慮して接するというコミュニケーション手法といえる。

「例えば、家庭で虐待を受けている子にとっては、大きな声で問い詰められるという状況は、大変な恐怖を感じる場面となります。接し方ひとつで、子どもの反応は大きく変わります。大人が『どうしたの?』『何があったの?』と丁寧に問いかけることで、初めて気持ちを開いてくれることもあります。

子ども自身が苦しみを言葉にできない場合、大人が一緒に思いを整理する“伴走者”になることもできます。『どうなったら楽になる?』『そのために何ができそう?』と対話を重ねることで、子どもに少しずつ見通しと希望を持たせる。それが“声にならない声”に応えるということだと考えています」

「親だからこそできること」がある──家庭が“最後の安心の場”であるために

子どもの心の変化にいち早く気づける存在──それは、やはり日々を共にする親や家族だ。とはいえ、思春期の子どもは親にこそ本音を言わなくなる時期でもあり、「見ているようで見えていない」「気づいているようで気づけない」ことも少なくない。

「基本は、日頃から学校や進路のことなど、自然に会話できるような関係性を作っておくことです。そうすれば、ちょっとした表情や口調の変化に気づけるようになります。親が子どもにアドバイスすることはもちろん大事ですが、親の価値観を押しつけたり、結論を決めつけて話を聞いたりしていると、子どもは心を閉ざしてしまいます。

子どもにとって、親は“唯一何を言っても否定されない存在”であるかもしれません。だからこそ、たとえ大人にとっては些細に思える悩みであっても、否定せず、途中でさえぎらずに最後まで聞いてあげてほしい。それだけで、子どもが『自分の気持ちを受け止めてもらえた』と感じられるんです」

親が「全部わかっているつもり」になることも、実は落とし穴になりうる。家庭の中の姿がすべてではなく、学校で見せる顔、友人との関係の中で抱える感情など、子どもにはさまざまな側面がある。

「親の目に映る子どもが“全て”ではありません。親に見せない顔を持っているのが普通で、それを前提に、ひとりの人格として尊重することが大切です。中学生ぐらいになると、自立心が育って親には話さなくなることもありますが、それは健全な成長でもあります。だからこそ、いざというときに“話せる空気”が家庭にあるかどうかが重要です」

夏休みが終わりに近づくこの時期こそ、子どもたちの心の変化に気づくためのアンテナを立てておきたい。そして、「何かあれば、話していいんだよ」と伝え続けること──それが、子どもにとっての“逃げ場”を失わせない最大の支えになる。

神藤貴昭

大阪府泉佐野市生まれ。京都大学助手、徳島大学准教授等を経て、2015年立命館大学文学部教授、2017年立命館大学大学院教職研究科教授。博士(教育学、京都大学)。学校心理士。著書に『大学教育における相互行為の教育臨床心理学的研究』(学術出版会、単著)、『教育心理学』(ミネルヴァ書房、共編)、『ようこそ教育心理学の世界へ(第4版)』(北樹出版、共著)等。研究テーマは、ストレスと対処、動機づけ、教育場面における相互行為、ジェネラティビティ。