オンライン授業が行われたり、修学旅行や運動会などの活動が制限されたりと、コロナ禍は教育の現場にもさまざまな影響を与えている。では、不登校やいじめといった問題には、どのような影響を及ぼしているのだろうか。自身も不登校の経験がある立命館大学大学院教職研究科の伊田勝憲教授が、不登校やいじめの現状を解説する。

>関連記事 【不登校の原因は?】② いじめと不登校の関連データに見る落とし穴

● 文部科学省の調査による最新の不登校の動向は?

● コロナ禍が不登校に与えた影響

● 成長期に起こる「自己肯定感の低下」

● 親が感じる「なぜ?」を予兆と捉える

● 弱音を話せる環境とサードプレイスが重要

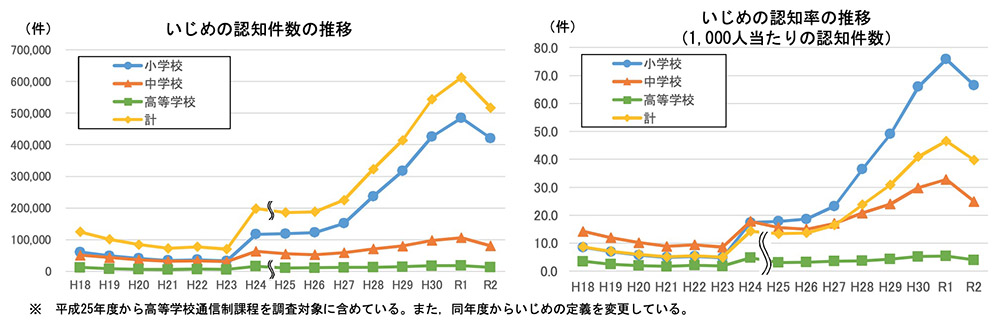

いじめの認知件数は減少も、不登校は増加の一途

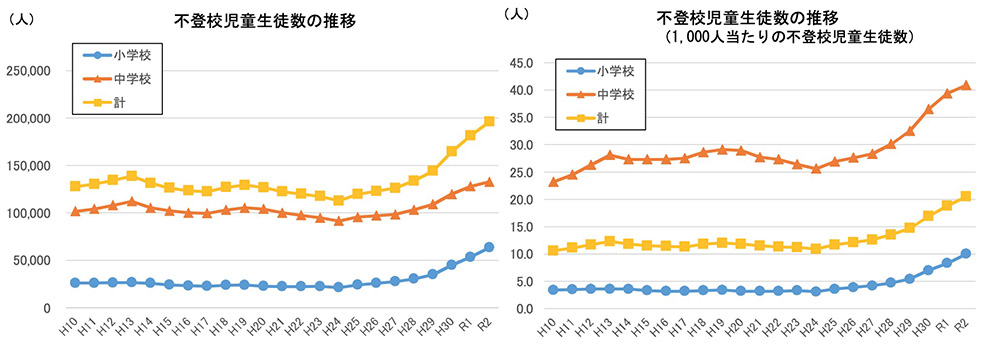

文部科学省の「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、コロナ禍の影響で、いじめは減少している一方で、不登校は増加している。

まずは、この結果から何が読み取れるのだろうか。

「調査結果でも触れていますが、いじめが減ったのは、休校やオンライン授業によって『いじめが起きる場面自体が減った』ことが影響していると考えています。また、『先生の目が届きにくくなった』ために、数字として表れていないものもゼロではないでしょう。

一方で、不登校については、近年の増加傾向が続いています。不登校をめぐっては、「最後のわら一本」という喩えがあります。つまり、さまざまな苦しさやストレスが複合的に重なり、ある時、ほんのわずかなことで、その限界を超えて不登校に至るのです。コロナ禍による環境変化が、最後の一線を越えさせてしまったケースもあるのではないかと考えています。

例えば、コロナ禍の営業自粛によって親の収入が減るなどの変化がある場合、そうした家庭の空気を察して、今までだったら親には本音が言えたのが難しくなり、学校での教室環境の変化なども積み重なって不登校に至ったということもあると思います。

また、保護者がリモート勤務になり、ずっと家にいるので、家庭内での距離の取り方が難しいケースもあるでしょう。社会心理学に「ヤマアラシのジレンマ」というのがあります。遠く離れ過ぎていると寂しいけれど、近づき過ぎると棘がぶつかって居心地が悪くなるといったジレンマです。それが家庭内にもあるのかもしれません」(伊田教授、以下同じ)

不登校の因子としての「コロナ禍でのコミュニケーション変化」

一方、コロナ禍を契機にして、学校や子どもたち同士のコミュニケーションにも大きな変化があった。オンライン授業の実施や、SNSによる会話の増加は、どのような変化をもたらしているのだろうか。

「コミュニケーションの変化には、メリットもあると思います。例えば、学校に行けなくなっても、仲のいい友達とはオンラインでSNSやLINEなどを通じて交流できるわけです。しかし、裏を返せば学校に行かなくても、いじめられる可能性もあるということになります。

いじめが原因になって不登校になってしまうというケースは一定数あります。その場合、『学校に行っていない間はいじめられにくい』ということが、ひとつの逃げ道になっていたはずです。ところが、個人がネットワークで常時接続されているような現状では、逃げ道がなくなっている懸念があります。

この状況は、『完璧に引きこもる』ことを難しくしているとも表現できます。自らスマートフォンなどのデバイスを断つ勇気がないと、完全にコミュニケーションを遮断することが難しいのです。それゆえに、セーフティーネットとして、オンライン上にも公的機関等に『援助要請』できるチャンネルが開かれていることも必要です」

不登校の原因でもある自己肯定感の低下は、「成長の証」でもある

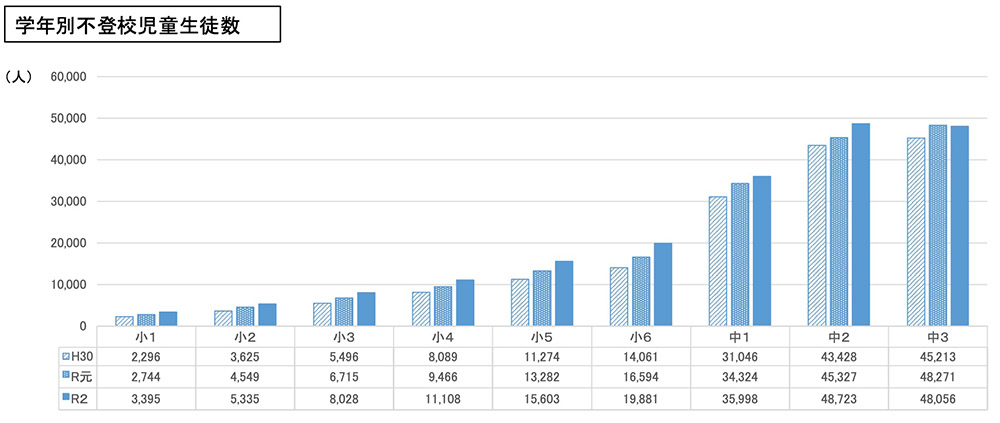

上図は、小中学生における「学年別不登校児童生徒数」だ。小学校高学年から、数が一気に増えていることが見てとれる。その原因はどこにあるのだろうか。

「子どもには認知能力が急激に伸びる時期があり、その始まりが9歳から10歳です。同時に自己理解や自己分析、メタ認知(自らの認知[考える・感じる・記憶する・判断するなど]を客観的に認知すること)能力なども伸びてくるので、自分や社会のさまざまな側面も見えてきてしまい、自己肯定感が下がっていきます。自分や他者、社会に対して批判的な思考ができるようになったので、自己肯定感が低下するわけです。この自己肯定感の低下は、不登校の原因のひとつであると考えられます。同時に、不登校からの回復もまた、このメタ認知能力が原動力になるケースがあるとも思います」

自己肯定感が低いというとネガティブに捉えられることもあるが、このような認知機能の変化も、「生物として成長する上で避けられない成長・発達の証」だと伊田教授は指摘する。人生の中で避けることのできない“変化の時期”に、子どもたちのどのような変化に注目すべきなのだろうか。

親が「なぜ?」と感じる「体調不良」や「やる気の低下」は“予兆”と捉える

こうした状況を踏まえて、子どもたちをサポートするためには、「弱音を吐ける関係づくり」と「予兆をとらえること」が求められると伊田教授は解説する。

「予防策としては、弱音が吐ける関係づくりが必要でしょう。愚痴が言える関係といってもいいと思います。『しんどい』とか、『宿題をやりたくない』『クラスメイトとうまくいかない』といった、ネガティブな感情を吐き出せる環境は大きな救いになります。このような環境であれば、最悪の事態(心身の健康状態の悪化等)をかなりの割合で防ぐことができるということは、これまでの知見や実践例においても共通しています。

明確に『これが予兆です』とは言えないのですが、休み始めること自体が予兆であり、体調が優れない、何かやる気が出ないといったことも予兆のひとつです。『親にとって、なぜ?と思えること』は予兆ととらえ、そこでじっくり話を聞くことができるかどうか。子どもが弱音を吐ける関係をつくることがでるかどうかが重要です。

子どもが学校に行きたがらなくなると、私のような仕事に携わっている人間であっても、多少はうろたえ、『うちの子がなぜ?』という反応をしてしまうものです。しかし、そこで親がパニックになることは避けなければいけません。本音、弱みを打ち明けられる存在でいてあげてほしいと思います」

不登校経験者である教授を救ったのは「サードプレイス」だった

実は伊田教授は、小学5年生から中学1年生にかけて不登校、引きこもりという経験を持つ。そんな教授に、既に不登校になっている子どもに対するアドバイスを聞いた。

「当時は、フリースクールや、行政が行う適応指導教室、教育支援センターといった不登校児童や生徒の居場所も、サポート組織も充実しているわけではありませんでした。その中で、私が救われたのは鉄道趣味の仲間の存在だったのです。

不登校の前からつながりがあった仲間の一人から、ある日突然『札幌駅に新しい電車の写真を撮りに行こうよ』という電話がありました。家を出ることもためらっていた時期でしたが、私が不登校だということを知らない相手に、わざわざ説明するのも恥ずかしいし、適当に話を合わせていたら、次の日曜日に札幌駅に行くという約束をしていました。なし崩し的に行ってみたら、ほかの仲間もいて、一緒に電車を乗り回すことになりました。

それは、今でいうとサードプレイス、『第三の居場所』として機能していたわけです。結果として、私は外に出て体を動かし、食べるものも変わって気分も変わり、要するに“元気になってしまった”わけです。私は本当にラッキーで、一般化はしにくいのですが、第三の居場所という選択肢はあったほうがいいと思います」

「不登校は子どもを理解するチャンスであり、センサーだ」というのが伊田教授の主張だ。その一方で、まだまだわからないことが多いと話す。

「ある種の特異な才能のある子どもには、その能力のために生きづらさを感じて、学校に通えずにいるというケースがあります。今まで不登校として扱われていた子どもの中には、そうした子どもも含まれている可能性があるわけです。言い換えれば、不登校が『子どもが持っている特性や特徴に気づくチャンス』になるわけです。

不登校に限らず、あらゆる問題行動、校則違反でさえも、子どもを理解する糸口、センサーになります。問題行動はしんどさの表れかもしれないし、しんどさの背景を見ていくと、子どもの特異な才能に気づくといったプラスの発見もあるかもしれません。そのようにセンサーを働かせて子どもをとらえることを、先生にも保護者にもお願いしたいと考えています」

不登校それ自体は、必ずしも悪いことではない。子どもたち声や変化を感じ取り、しっかりと寄り添うことで、見えなかった才能に気付くこともあるのだ。社会や生活が大きく変革する現在、親や周囲が感覚を研ぎ澄ませることが、子どもを救うことにもつながる。

伊田勝憲

1976年、北海道札幌市生まれ。小学5年から中学1年にかけて約2年間、不登校・ひきこもり。弘前大学教育学部卒業、名古屋大学大学院博士課程満期退学後、北海道教育大学、静岡大学等の専任教員を経て、2019年4月から立命館大学大学院教職研究科教授、現在に至る。専門は、臨床教育学・教育心理学。研究テーマは、青年期における学習への動機づけ、アイデンティティ形成。北海道教育委員会スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員(札幌啓成高校)。学校心理士。オセロ1級。時刻表検定1級。