昨年(2018年)8月、それまで数年間の透析治療を受けていた44歳女性が、公立福生病院(東京都福生市)で透析治療を中止し、1週間後に死亡した。報道がなされると女性の同意の有無などが大きな議論になった。2016年にも脚本家の橋田寿賀子氏が「日本も安楽死の法制化を進めてほしい」と発言して話題になるなど、終末期についての関心は高い。

読者の中にも、親世代の終末期を意識せざるを得なかったり、自分の将来の過ごし方について考えを巡らせた覚えがある人も、いるかもしれない。生きている限りは誰でも平等に年を取り高齢になる。まったくの無関心ではいることは難しい。

しかし、そもそも日本ではどんな終末期がありうるのだろうか? 「安楽死先進国」とも言われる欧米の一部の国々とはどのように違っているのだろうか?

欧米の安楽死制度は、自己決定による「覚悟の自殺」

医学博士の美馬達哉教授は、欧米における終末期を次のように整理する。

「たしかに欧米の一部の国では、医師が致死薬を患者の体内に注入する『積極的安楽死』や、医師から処方された致死薬を患者本人が服用して自殺する『自死介助』が認められています。

ほとんどの場合、患者の痛みが耐え難く回復の見込みがないこと、かつ患者本人の明確な意思に基づくことが要件です。死期の切迫は絶対の要件ではありません。オランダやベルギーでは、肉体的苦痛だけでなく精神的苦痛による安楽死、さらには未成年についても認められています。極端なケースとしては、高齢になることを苦にした安楽死まで論じている国もあります」

実施件数も決して少なくない。たとえば2018年のオランダでは、6126人が安楽死で亡くなった。国内の全死亡者のうち4%に当たり、25人に1人という割合だ。身内や親戚が安楽死を選んだという人も、おそらくそこまで珍しくないだろう。

安楽死を容認している国や地域は欧米でも多数派ではないとはいえ、精神的苦痛で苦しむ人や未成年にまで安楽死を認めることは、日本人の感覚ではかなり極端とも思える。

「背景にあるのは『自分の人生のあり方は自分で決めたい』という、自己決定に対する非常に強いこだわりです。反対論もたとえば、『自殺は神に対する罪で、敗北だ』といった論理。賛成も反対も、『個人の自己決定はどこまで認められるか』という観点からなされているのです」

欧米の安楽死という制度は、徹底的に「自己決定」に根ざしているのだ。では、日本における終末期の状況はどうなのだろうか?

日本でも「消極的安楽死」は認められている

漠然と「日本では安楽死は認められていない」と考えている人も多いが、この理解は正確ではないと美馬教授は語る。

「たしかに日本では、積極的安楽死や自死介助は認められていません。もし行えば、殺人罪や自殺幇助罪に問われるでしょう。

一方、終末期にあり苦痛のともなう治療を行っている患者が、延命治療を中止した結果として死期が早まる、治療中止という名の『消極的安楽死』は日本でも認められています。誤解も多いところですが、患者の意思で治療を中止し、結果として死に至ることは法的には禁じられていないのです。もちろん、本人が病気の予後と治療法について説明を受け、十分に理解し納得して自分で決めるという条件でのことです」

事実、厚生労働省が公表している「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)は、

“人生の最終段階における…(略)…医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである”

と明記している。本人の意思によることは大前提だが、治療中止が一律に認められないわけではないのだ(なお同ガイドラインは、“生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない”とも明記している)。

「“消極的安楽死すなわち違法である”という短絡的な誤解は、おそらく1998年の『川崎協同病院事件』をめぐる報道が一因だと思います。この事件は、意識障害を起こして気管内チューブで延命治療を行っていた患者に対して、医師が家族の同意のもと気管内チューブを抜去し、死に至らしめたというものです。医師は殺人罪で起訴され、最高裁で有罪判決が確定しました。

事件当時は、『家族の要請による治療中止が犯罪』であるかのような報道もなされていました。しかし判決を詳しく読むと分かりますが、もっとも非難されていたのは医師の説明義務違反。すなわち、代替治療の有無や内容、治療中止後の余命などを家族にきちんと説明しなかったというインフォームド・コンセントの問題なのです。その部分が正確に伝えられず、誤解が広がったのではないでしょうか」

治療中止という消極的安楽死は必ずしも違法ではない日本だが、終末期についてどんな議論があるのだろうか?

「『高齢になったり病気が進行して、家族や周りの人に迷惑をかけるのは避けたい』といった理由で、安楽死に賛成する人もいます。橋田壽賀子氏の発言も同じ趣旨でした。それに対して反対派の人は、『当事者が周囲からの無言の圧力を感じ、本当は生きたいにもかかわらず死を選んでしまう危険がある』と主張しています。

この対立のポイントは、賛成と反対のいずれもが、当事者ではなく家族など“当事者を取り巻く人々”に視点を置いていることです。“迷惑”というキーワードがそれを象徴しています。

しかし、周囲との人間関係を重視して生き方を決める日本的な発想は、『自己決定をどこまで認めるか』という観点で制度化を進めた欧米とは正反対です。発想の根本的な違いを忘れ、表層のルールだけを見て是非を論じたり、取り入れるのは避けるべきでしょう」

“人様(ひとさま)”や“迷惑”という言葉も、日本社会において集団の圧力が相対的に強いことを示唆している。欧米的な制度がどこまで適しているか疑問は残る。

「人の意思は変わりうる」からこそ、高齢者や病気の当事者のリアルな姿を知っておきたい

インフォームド・コンセントが普及している今の医療現場では、病気に関する治療の説明を受けたうえで、同意書にサインすることが求められる。もちろん治療中止の場面でも同じだ。しかし『同意』の見極めは一筋縄ではいかない。

「一言で『同意』と言っても、

①本当に正しく内容を理解したうえでの同意か

②うつ病などの精神疾患による一時的な意思表明にすぎないのではないか

③いつの時点の同意を『本人の同意』とみなすべきか

といった注意点があります。

患者によっては、高齢だったり認知症を患っていることもあるので、説明を本当に理解しているか、慎重に見極める必要があります(①)。

また、長い闘病を経て精神的にきついダメージを受けている人は、精神疾患の治療を行えば意思が変わるかもしれません(②)。

精神疾患が無くても時が経つにつれて患者の意思が変わることは珍しくなく、延命治療に否定的だった人も、病気が進行して考えが変わることは当然あります。どちらが“本当の意思”なのか、一概には断言できないのです(③)」

たとえ長く病気を患っている人でも、自分の気持ちの移り変わりを予想することは簡単ではないはずだ。まして若い世代や健康なビジネスパーソンには、年を取ったり病気を患ったときに自分の考えや心身の状態がどう変化するのか、リアルな姿を想像するのは難しい。

しかし生きている限りは誰でも年を取り、身体が動かしにくくなったり判断能力が衰える。自分だけでなく家族や友人など周りの人も同じことだ。偏った知識を持ったままでは、生き方を左右する誤った判断をしてしまいかねない。私たちはどんな心構えを持てばよいのだろうか?

「障害や病気あるいは加齢によって、自分が違う自分に変化することへの想像力を持つのが大切です。その一つの方法は、世の中には多様な生き方があると知っておくこと。当事者について知ろうとしたりふれあう機会を増やすと、同年代や同じ病気の当事者でも、生き方は人によって一様ではないと気づきます。たとえば、身体を思うように動かせなくなるALSの当事者でも、病気について発信するなど活動的に暮らしている人もいらっしゃる。実際にふれあえればベストですが、情報として知るだけでも助けになりますね」

もちろん、普段の生活の中で死に直面している人とふれあう場面は限られているが、フィクションやドキュメンタリーを通して当事者の姿を少しでも知ることはできる。実体験ではなくとも豊富な事例を知り、“家族や友人、自分を重ねる”ことが、いざという時の備えになる。

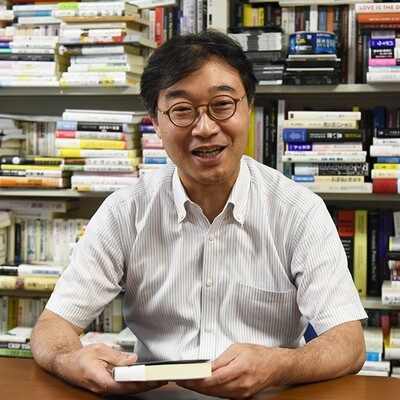

美馬達哉

京都大学医学部医学科卒業。京都大学大学院医学研究科博士課程修了。米国国立健康研究所、京都大学大学院医学研究科などを経て、現在は立命館大学大学院先端総合学術研究科教授を務める。専門は医療社会学、脳神経内科学、神経科学。著書に『〈病〉のスペクタクル 生権力の政治学』、『リスク化される身体 現代医学と統治のテクノロジー』、『感染症社会』などがある。