私たちは、当たり前のように「コミュニケーション」という言葉を使い、「より良いコミュニケーションが必要だ」と唱えている。でも、そもそもコミュニケーションって、なんなのだろう。あまりに身近にある言葉だけに、深く考える機会は少ないかもしれない。伝える技術、受け取る技術、何が大切なのだろう? どうしたら、良いコミュニケーションが生まれるのだろう? 人の生活様式が急変し、価値観も多様化した時代において、コミュニケーションのあり方も見直されているが、答えを探ることはなかなか難しい。

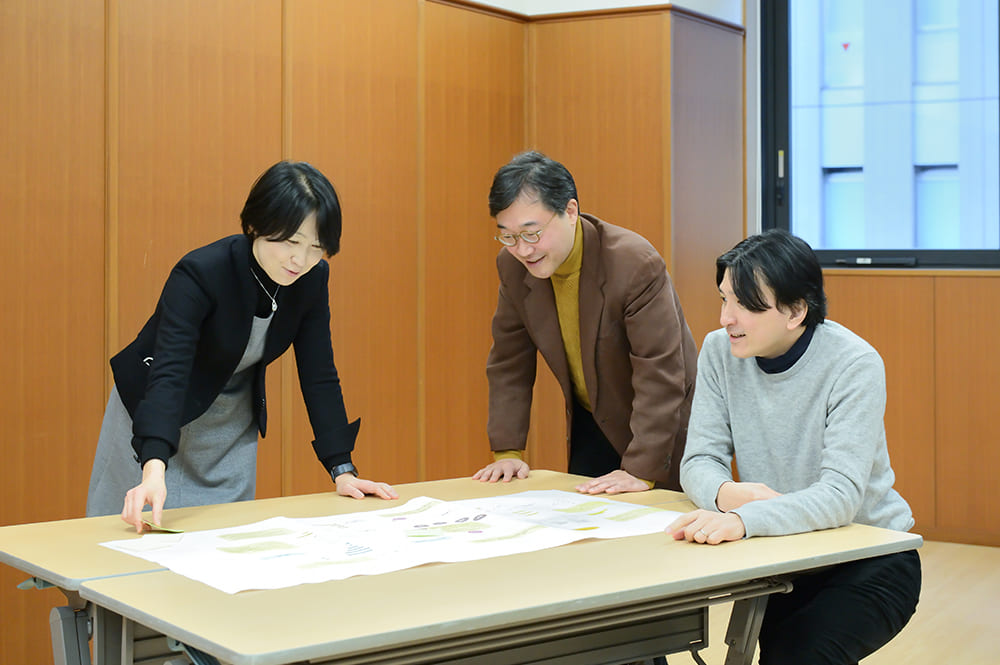

そこで、異分野でコミュニケーションに関連する研究を行う3人の教授に、おのおのの研究の視点からコミュニケーションについて語り合ってもらった。彼らの対話から、新たなヒントを見つけてみよう。

(参加いただいた教授)

・立命館大学 情報理工学部 谷口 忠大 教授

・立命館大学大学院 先端総合学術研究科 美馬 達哉 教授

・立命館大学 スポーツ健康科学部 山浦 一保 教授 (順不同)

なお、初対面3人の鼎談となるため、当日はアイスブレイクとして、鼎談の前にビブリオバトルを行った。その様子はこちらで。

相手に合わせた符号化をすることが必要

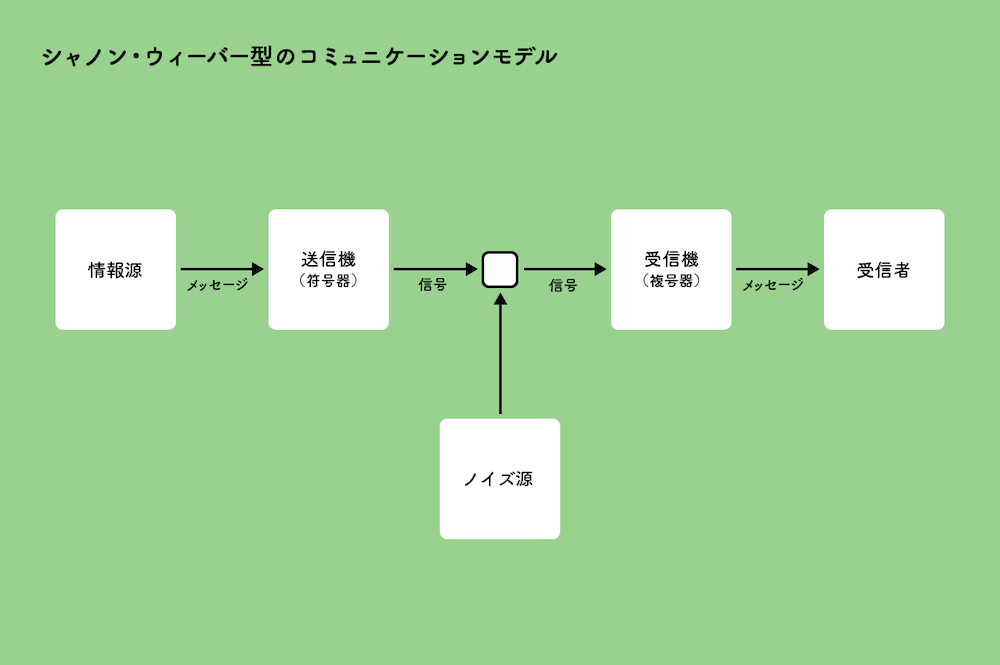

谷口:コミュニケーションの本質は何かと考えるときに、それは英語の「Communication」なのか、カタカナの「コミュニケーション」なのかによって大きく意味が違ってくるように感じています。英語のCommunicationには、単純に通信という意味があります。シャノン=ウィーバーの情報通信理論でいうところのCommunicationでは、発信者が「A」と言った信号が、間違いなく受信者に「A」と伝われば良いのです。一方、カタカナのコミュニケーションになると、人間が生活の中で何らかの手法で行う、もっと日常的なやりとりのようなニュアンスを含んでふくよかに使われることが多い気がします。

美馬:谷口先生がおっしゃる「手法」というのはそのとおりで、言葉だけではないですよね。全身まひで話せないALS患者の母親を介護していたとき、母親の気分がわかったという、川口有美子さん(※)という方がおられます。医療者が何かをすると、「母親が嫌がっている」と感じたことがあるそうなのですが、医療者には判然としません。母親は話せませんし、動けませんから。これは難しいところで、娘さんの思い込みとして、医療者は否定しがちです。でも、一緒に長い時間を過ごすと、体温だけではなく、顔色や汗など、さまざまな要素が絡み合ってわかってくるのでしょう。「発汗コミュニケーション」と呼ぶこともあります。

(※)川口有美子さん:NPO法人ALS/MND サポートセンターさくら会副理事長。重度障害者や難病・ALS等のアドボカシーやケアワーカーの支援を中心に活動している。著書に『逝かない身体―ALS 的日常を生きる』(医学書院、2009)などがある。

山浦:そういう意味でも、3人以上の集団の方がコミュニケーションはうまくいくのかもしれません。私は、「伝える側と受け止める側の熱伝導がコミュニケーションだ」と話しています。送り手は言いたいことを符号化して伝え、受け手はそれを解読するわけですが、送り手にとってそれが本当に伝わったのかどうかわかりにくいという問題があります。自分の理解と相手の理解が重なっていれば良いのですが、そうなっているのかどうかわからないという。

美馬:2人が情報を伝達し合う場合、うまくいきすぎてしまうんですよね(笑)。思い込みの鏡像関係が出来上がってしまうと言いますか。精神医学や臨床心理では、その点がよく戒められます。

谷口:多主体が参画してやりとりして、協調をする場において、それを良くするために行うものがむしろコミュニケーションというものだと僕は考えています。また、言語には解釈性があるので、共通認識や共通知識があることが、話が伝わる上で必要です。

山浦:初対面の人や、興味や関心にズレのある人とコミュニケーションを取るときには、「思いが伝わっていないこと」を伝える側が理解して、相手に合わせた符号化をする必要があります。そうして徐々に内容が伝わり、お互いがだんだん同じ温度になることがコミュニケーションなのではないでしょうか。

「コミュニケーション」は、暗黙知を含む

谷口:言語はあらかじめ定義されているものと思われがちですが、実際には動的ですし、意味を推し量るにはいつも解釈の必要があります。言語は本質的にサインです。その解釈には感覚が占める割合も大きいです。経験や知識、暗黙知など、共通のバックグラウンド無しにはコミュニケーションは成り立ちません。長年連れ添った夫婦のように、同じ体験をシェアしていると、「あれ」とか「この前のやつ」だけで意味が通ったりします。

山浦:まさにそうなのですよ。ある研究結果によると、親密になる過程では、コミュニケーション量は多くなります。お互いに理解し合おうとするプロセスですから。そして、あうんの呼吸が生まれれば減ります。ところが、離婚の兆しが見えるなど関係性の雲行きが怪しくなると、また増えるんですよね。話がそれてしまったかもしれませんが(笑)。

谷口:話をコミュニケーションに戻すと、お互いに「わかる」という現象をきちんと理解する必要があるのでしょうね。コミュニケーションの話になるとよく引用されるものに、先に述べたクロード・シャノンとワレン・ウィーバーによるコミュニケーションモデルがあります。意味解釈的なものを排除して、「伝えたい情報を信号にして、その信号をまた情報へと復元する過程」を表現しますが、これを人間同士のコミュニケーションに拡大解釈したものが「一般化コミュニケーションモデル」としばしば呼ばれるものです。そこでは「考えを適切な手法で伝えて、それが相手に解読されて、理解されるまで」の一連のプロセスを表現します。しかし、そもそもシャノン=ウィーバーのコミュニケーションモデルはあくまで「通信」の意味でのコミュニケーションに限ったものなんですね。

カタカナのコミュニケーションは、単なる情報伝達ではなく、私たち人間が生きていくなかで実際に起こしている出来事の、もっと広い概念を包含するものだと考えています。

美馬:言葉はコードで、送り手と受け手で共通です。ただ、「意味をくみ取らないといけない立場」と、そうでない立場があります。社会学でいえば権力関係ですね。暗黙知からコードを読み取らないといけないのは弱者で、気にせずどんどん話せば相手がわかろうとしてくれるのは強者です。メイドやパシリは察しないとひどい目にあわされます。ですから、「わかり合う」という言葉すら、美しいウソに思えてきます。

山浦:組織におけるコミュニケーションでは、そこが議論の対象になっています。本来は、お互いに意味をくみ取ろうとして歩み寄ることが大切なのですが、多くのリーダーは“強者”として振る舞います。さらに、わかり合うためには、共通の暗黙知を醸成する「文脈」も絡んできます。この文脈を理解する部分はロボットには難しいと聞いているのですが、この機会にお二方に伺ってみたいです。

谷口:「文脈」の理解には、そもそも話し手と聞き手の共通の「文化」とでもいうべきものが関わります。人間の言葉を理解して実世界で働くサービスロボットは、この部分を乗り越えて初めて実現するのだと思います。文化は、複数の人間がやりとりを重ねるたびに湧き起こり続けます。サービスロボットがうまく機能するためには、ロボットがそれを常に観測して解釈し、自らの文化理解を最新のものにアップデートし続けなければなりません。

美馬:サービスロボットを活用した患者さんのサポートは、近未来の医療の姿として注目を集めています。ただ、それが本当に実現できるものなのかどうなのかという点に私も興味があります。

谷口:できるかできないか、ではなく、そのための技術を作ろうとしていかなければならないと考えています。ロボットはセンサーで周囲を認識して行動するという実世界への接続を生む。AIはその身体に基づいて、言葉の意味を理解し、人々に働きかける。このような出来事を総合的にモデル化することで実現への道筋を作りたいです。昔はロボットというと定型的な動作だけをするものでしたが、必ずしもそれはロボットの必要条件ではない。AI技術も進化していますから、可能性は開かれています。

記号化できない世界が、コミュニケーションの土台になる

山浦:コミュニケーションの土台になる共通の文化のところですが、これはやはり共通の体験を通して醸成されてくるものです。そして、それ自体がどんどん変わっていきます。コミュニケーションについて考えるときに、言語が第一に出てきますが、全員が同じ情報を同じ温度で共有するためには、言語以外のものが大切になってくるのかもしれません。

谷口:文化の違いは身近なところでも面白いです。例えば学会に行くと、AI系はみんな私服です。ロボット系になるとスーツが半分くらいになり、機械系はほとんどがスーツ。これも、コミュニティーが長年の経験で生み出した文化です。もちろんあらがうこともできます。先程も話したように、言語とは文化によって支えられています。逆に文化に抗うと言葉が通じなくなることもある。私たちは文化に従うことも、自分の伝えたいことを伝えやすくするために戦略的に選択しているともいえるのだと思います。

美馬:確かに、コミュニケーションは記号的なものだけではないですよね。記号論においては、言語がモデルです。そして、議論の対象になるものは、言語でなくても記号化できるものです。ただ、共通の文化や体験となると、記号化できない世界の話が重要だったりします。ありがちな話ですが、「昔、一緒にドッジボールをしたから仲間だ。俺たちは通じ合っている」という思い出話も、コミュニケーションをスムーズにしてくれます。まあ、私はずっとボールから逃げ回っていたのですけれど(笑)。

谷口:私も逃げ回っていました。学者になる人間なんて、逃げ回っていた人の方が多いんじゃないですか(笑)。知りませんけど。

山浦:……それもまた、共通の体験ですね(笑)。

* * *

3人の教授たちの会話から、普段私たちが見落としている、コミュニケーションのさまざまな面が見えてきたのではないだろうか? 後編では、3人が今、感じているコミュニケーションの課題について、さらに踏み込んで語り合ってもらう。

撮影/貝本正大、取材・文/馬場 均、イラスト/武田侑大、ビジュアルディレクション/岩﨑祐貴

※本記事の撮影は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大予防対策として、出演者・撮影スタッフの体調管理、撮影現場でのマスク着用、撮影現場の換気、ソーシャルディスタンスの確保などを行ったうえで実施。撮影時のみマスクを外しています。

谷口忠大

日本学術振興会特別研究員、立命館大学助教、准教授を経て、2017年4月より立命館大学情報理工学部教授に就任。 人間の言語的・記号的コミュニケーションを支えるシステム概念として、記号創発システムを提唱。 ロボットや人工知能の構成を通じた構成論的理解や当該システム感に基づくコミュニケーションの場のデザインに取り組む。 本をゲーム形式で紹介しあう「ビブリオバトル」の考案者でもある。

美馬達哉

京都大学医学部医学科卒業。京都大学大学院医学研究科博士課程修了。米国国立健康研究所、京都大学大学院医学研究科などを経て、現在は立命館大学大学院先端総合学術研究科教授を務める。専門は医療社会学、脳神経内科学、神経科学。著書に『〈病〉のスペクタクル 生権力の政治学』、『リスク化される身体 現代医学と統治のテクノロジー』、『感染症社会』などがある。

山浦一保

立命館大学スポーツ健康科学部教授。専門は、産業・組織心理学、社会心理学。企業やスポーツチームにおける「リーダーシップ」と「人間関係構築」に関する心理学研究に従事。福知山線列車事故直後のJR西日本や、経営破綻直後のJALをはじめ、これまでに数多くの組織調査を現場で実施。個人がいきいきと働きながら組織が成果を上げるために、上司と部下はどのような関係を構築すればいいのか、理論と現場調査の両面から解明を試み続ける。