国連によれば、地球人口は2050年に100億人近くに達するという。飢餓リスクを回避するためにも農業の生産性向上は必須だ。

そんな中、古気候学者の中川毅教授(立命館大)は「農業には気候変動に対して脆弱という弱点がある」と警告する。たしかに気候変動が激しければ安定した収穫が難しくなることはうなずける。しかし、なぜ古気候学者がそのような警告を発するのだろうか? 背景には、古気候学の知見からわかった地球の気候変動史があった。

なぜ農業は世界に普及できた?

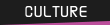

福井県若狭町に水月湖という湖がある。その湖底では数十万年前の太古から、1年に1枚ずつ薄い地層のかたちで、年縞と呼ばれる堆積物が積もり続けてきた。周辺環境にも恵まれ、年縞はかき乱されないまま現代まで残されている。中川教授は年縞に含まれる植物の化石を分析することで、地球における気候史を明らかにしてきた(関連サイト参照)。

「考古学の知見によれば、農耕が世界に普及し始めたのはおよそ1万1千年前ごろのこと。地球の氷河期が終わって気候が温暖になり始めたタイミングと一致しています」(中川教授)

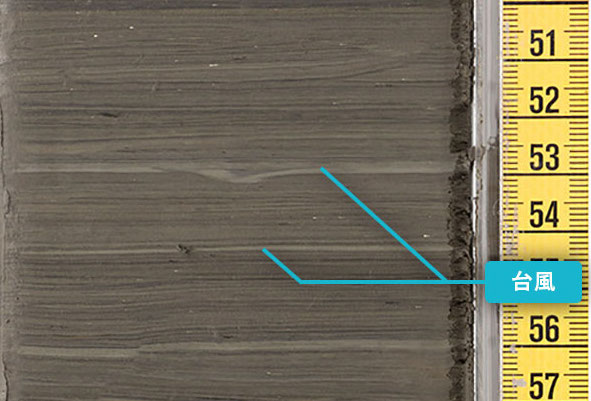

そのため農耕の普及要因を、シンプルに”平均気温の上昇”とみなす考えもある。しかしこの考えでは、氷河期でも温暖だった低緯度地域で農耕が普及しなかった理由を説明できない。年縞を一枚ずつ調べた中川教授は、氷河期と温暖期の大きな違いを温度差のほかにも明らかにした。

「それは一言でいえば気候の安定性です。氷河期では年ごとの気候変動が頻繁で、変動幅も大きく、いわば”暴れる気候”だったことが分かりました。対照的に、温暖期が始まってからの気候はずっと安定しています。つまり、気候の安定性が農業普及の決定的なファクターだった可能性が高い、ということなのです」(中川教授)

特に氷河期の最後の数年に注目すると、水月湖では平均気温が2~3℃も跳ね上がっている。この数字は、実はIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が予測している今後100年間の気温上昇幅と近い(最低で2℃前後、最高で4℃前後)。すなわち、およそ1万2千年前に起きた自然的な「温暖化」と同じ程度の気温上昇が、今後100年間で再び起こりうるということだ。

「年縞を分析したところ、過去の温暖化はわずか1年、最長でも3年という短期間で起こった可能性が高い。”今後100年で2~4℃上昇”というIPCCの予測は、地球の気候変動として必ずしも最悪のシナリオではありません。むしろIPCCが暗に発しているのは、過去1万2千年とはまったく異なる気候状況が100年後に訪れるかもしれないというメッセージです」(中川教授)

今から一世紀後、気候が氷河期のように「暴れだす」可能性も完全には否定できないということだ。仮にそうなったとき、温暖かつ安定な気候の下で発展してきた農業は、どこまで気候変動に対応できるだろうか。

「地球上で最も複雑な構造」の酵素を発見し、植物成長の謎を解き明かせ

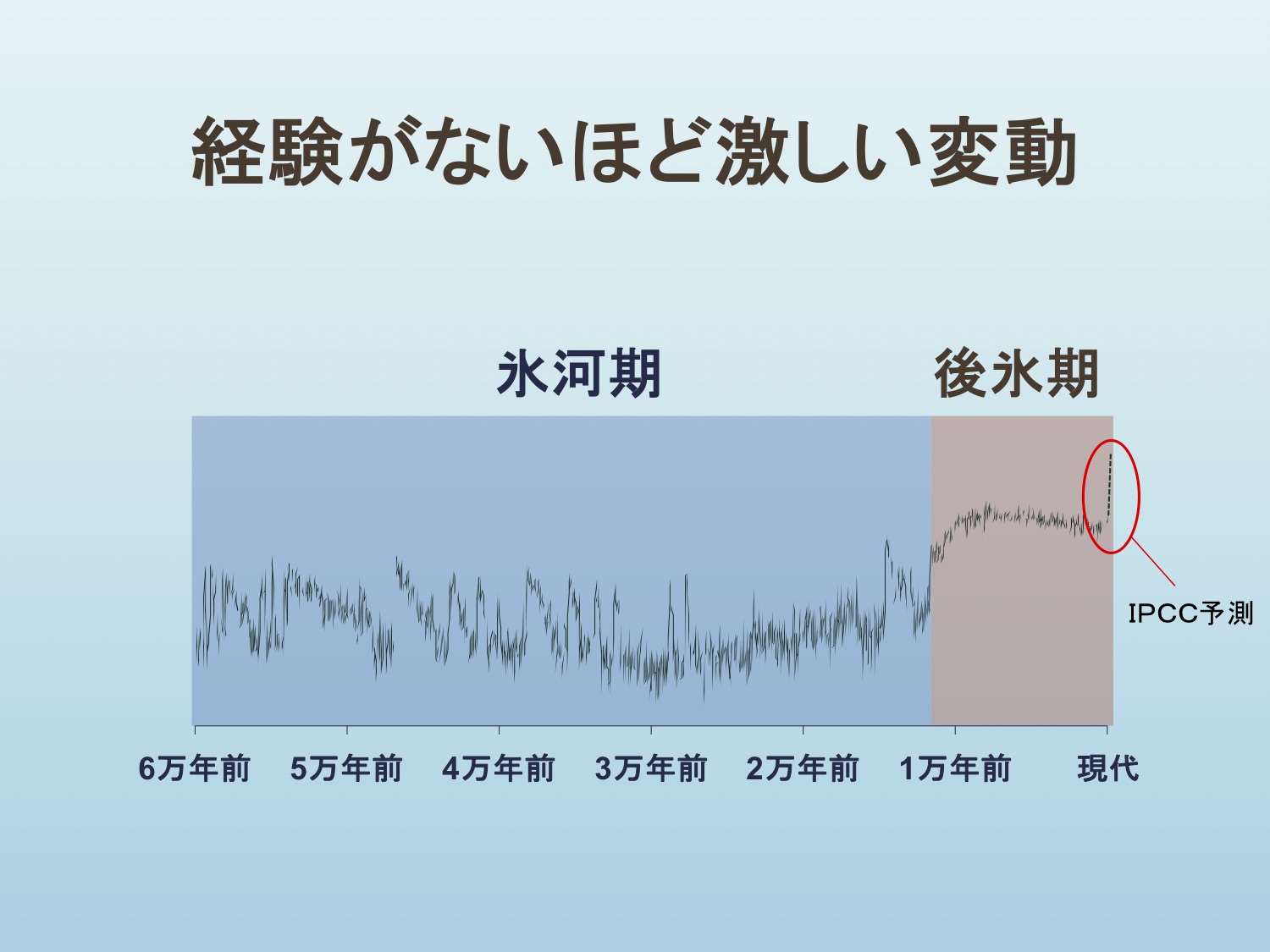

農業が気候変動に対応する方法の一つは生育期間の短縮だが、そのためには植物成長の仕組みに対する理解が欠かせない。そもそも、植物は動物とちがって骨格を持たないにもかかわらず、なぜ重力に逆らってまっすぐ高く育つのか? 「それは植物が細胞壁をもっているからです」と説明するのは、石水毅教授(立命館大 生命科学部)。植物成長の仕組みを長年研究している。

石水教授によれば、細胞壁には植物の構造をしっかり保つ「骨」の役割と、細胞同士をくっつける「糊」の役割があり、どちらも植物が育つうえで欠かせないという。この糊の役割の基となるのが細胞壁の30%を占めるペクチンという成分だ。食品にとろみや粘りを与えられるため、市販のジャムや即席デザートにも使われている。

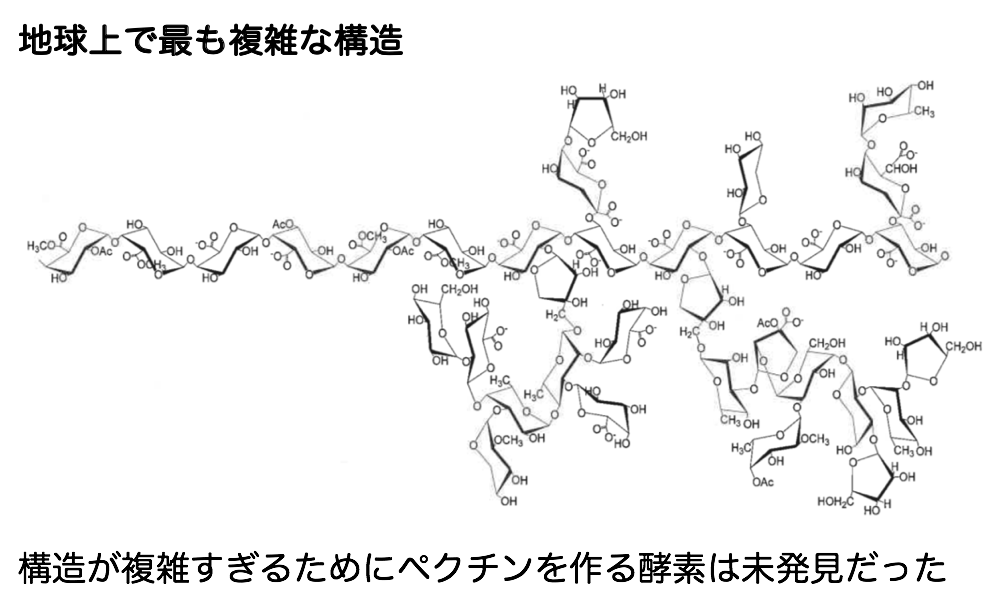

植物の成長に欠かせず、私たちの暮らしでも活用されているペクチンだが、その生成プロセスは近年までまったく分かっていなかった。その大きな理由は、ペクチンが「地球上で最も複雑といっても過言ではない構造」(石水教授)を持つため、ペクチンを生成する酵素を見つけるのが困難だったからだという。それでも、ペクチンの生成プロセスを解明できれば農作物の成長促進技術にも貢献できる――石水教授はそう考えた。

「植物にはペクチンの構造を作る酵素があるはず。そこで私たち研究チームはまず、6年をかけて酵素の発見方法を作り出しました。

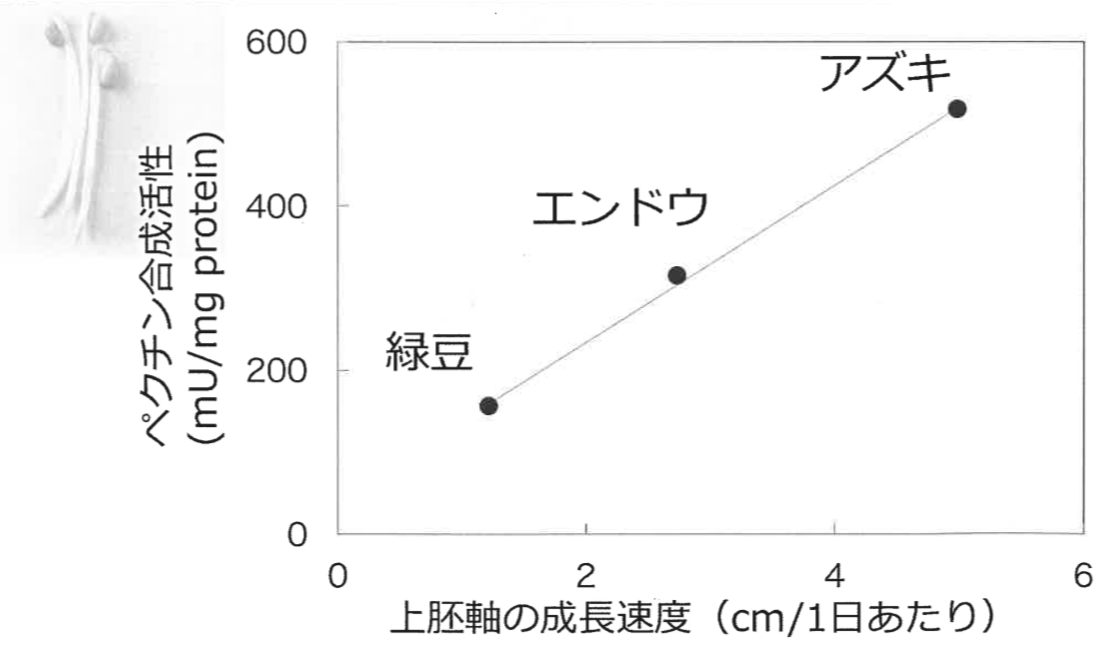

次にペクチン合成量と植物の成長速度との対応関係を調べたところ、下のグラフのようにペクチンを生成する酵素が多いほど植物が早く成長すると分かった。いずれペクチン合成が操作できれば植物の成長速度もコントロールできるようになる可能性があると、この結果には勇気づけられましたね」(石水教授)

石水教授が次に取り組んだのは、ペクチン生成酵素をコードする遺伝子を突き止めること。シロイヌナズナ(どこでも見かける雑草で、ぺんぺん草の仲間)の27,000以上の遺伝子について実験を行い、5年をかけて遺伝子”RRT1“の特定に成功した。

研究のスタートから11年という歳月をかけて、ペクチン生成酵素の遺伝子を世界で初めて見つけ出したのだ。石水教授たちの研究は、英専門誌『Nature Plants』の表紙にもなり、新聞・テレビなど各メディアでも取り上げられた。

「植物は『骨』と『糊』の役目を持つペクチンを持つことで、植物らしい硬さとしなやかさを獲得しています。ペクチンを生成する酵素の遺伝子RRT1の発見によって、その絶妙な植物らしさを説明することができるようになると考えています。そして、この遺伝子RRT1の有無や数を指標として、成長の早い植物を選び出せるようになると思います。未来農業につながる成果になることを期待しています」(石水教授)

衣食住のすべてを支える、農業。温暖化や人口急増を背景にイノベーションが待ち望まれているが、実は世界有数の研究が国内でも進んでいた。日本発の研究が今後、未来の農業にいかに貢献し、田畑の風景を変えていくのか。100年後の未来に向けて期待は高まる。